19世纪末,出自我国新疆塔里木盆地周边于阗、库车、喀什等地的大量汉文、梵文、佉卢文、于阗文、吐火罗语写本陆续进入西方学者的视野,引发了欧洲汉学界的极大震动。1899年,在罗马召开的第12届国际东方学家大会上,俄国突厥语学家拉德洛夫(W.Ladloff)公布了俄国克莱门兹(D. A. Kl⁃ementz)在新疆新获的文书写本及其研究成果,并发出协同研究中亚历史文化的倡议,欧洲多国数月之间便以燎原之势于柏林、巴黎、哥本哈根和布达佩斯等地成立了各自的中亚研究委员会,并雄心勃勃地想要进入中国新疆塔里木盆地南、北缘地区,在广阔的沙漠废墟和绿洲遗址上搜寻研究资料和博物馆展品,从而开启了19世纪末20世纪初期的西域探险时代。俄国克莱门兹、奥登堡(S.F.Olden⁃burg),德国格伦威德尔(AlbertGrünwedel)、勒柯克(Albert vonLeCoq),日本大谷探险队,英国斯坦因(A. Stein),法国伯希和(P.Pelliot)等在喀什、图木舒克、库车、焉耆、吐鲁番、和田、尼雅、丹丹乌里克、楼兰等地进行了多次的大规模探险考察活动,获取了一大批文物资料。其中,德国吐鲁番考察队自1903年至1914年前后四次进入新疆,主要以塔里木盆地北缘的吐鲁番、焉耆、库车、图木舒克等地区为重点,绘制了许多遗址分布图、平面图,拍摄了大量遗址照片,窃取了大量写本、刻本、绢纸绘画、雕像等,切割剥取了大量石窟壁画,文物共计433箱,约3.5万公斤。

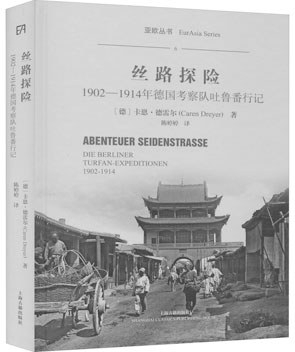

时间过去一百年,德国柏林亚洲艺术博物馆的CarenDreyer女士利用该馆所藏德国吐鲁番考察队的信件、档案、照片和收集品资料,全面梳理了考察队四次考察活动的经行历程,系统再现了德国吐鲁番考察队的工作情况,于2015年发表德文版《Abenteuer Seidenstrasse:DieBerliner Turfan-Expeditionen1902-1914》。近来,德国海德堡大学艺术史学系陈婷婷博士将其译为汉文,并经多位长期研究库车、吐鲁番地区佛教遗址学者的反复校对,终于由上海古籍出版社出版了汉文版的《丝路探险——1902-1914年德国考察队吐鲁番行记》。作为国内首部系统重构再现德国吐鲁番考察队工作过程的专著,其对于推动塔里木盆地北缘佛教遗址的研究贡献至少包括以下几方面。

首先,作者似乎化身一位始终紧密追随考察队的德国记者,以纪录片式的镜头尽可能全面地记录考察队的所有活动,作为一个旁观者兴致盎然地注视着考察队中作为领队的格伦威德尔、作为代理领队的勒柯克、技师巴图斯、突厥语学家胡特和摄影师波特尔等每一个人的活动轨迹。通过对当时考察日记的梳理比对,将被带到柏林的收集品及其后发表的考察报告还原至其所处的历史情境和社会图景中,昭示出这些学术成果背后行为逻辑上的系统关联,从而构建出德国吐鲁番考察队表里相依的完整学术史。同时,以德国人与英国、俄国和中国官员的过从往来描绘出20世纪初年各国探险队在新疆的势力角逐和对考察范围的协定划分情况,如1903年大谷探险队渡边哲信、堀贤雄与德国人在库车相逢后,虽相谈甚欢、倍感亲切,却决口不提克孜尔石窟辉煌壮丽的壁画;格伦威德尔被俄国别列佐夫斯基兄弟威胁,不得不中断了在库车森木赛姆石窟的工作,因为库车地区被认为是俄国人的“考察领地”,而吐鲁番至哈密地区则是俄国人“让渡”给德国人的考察范围。

其次,此书再现了德国考察队的研究理念、工作思路和工作方式。各国探险家因各自身份和学养背景的不同,致使其在西域考察的工作重点和工作方式存在明显差异。作为印度佛教美术史家的格伦威德尔在考察中体现出整体把握区域遗址框架体系的研究理念,欲“对高昌的建筑遗址进行广泛的综合研究”,重点关注区域不同类型遗址群之间的内在关联,如其在1902年第一次考察吐鲁番地区时,就认为不仅要重点勘察高昌故城本身,还需全面考虑都城与有可能作为都城禅修场所的北部胜金口、木头沟和吐峪沟等石窟寺的深刻关联。在考察高昌故城时,其首要工作是绘制尽可能准确的高昌故城寺院遗址平面分布图。在拍摄地面寺院和石窟寺遗址时,着重拍摄遗址及其周边环境的全景和石窟寺遗址联合外立面。在具体分析各处地面寺院和石窟寺形制布局时,注重考虑寺院内部各处建筑的功能和整体运作机制。勒柯克将自己定位为“为学术研究以及家乡柏林的博物馆征集资料的供应者”,工作重点是收集以摩尼教写本为中心的文书写本残卷,并负责挑选、切割大量石窟精美壁画。

最后,此书校正了德国考察队的部分原始记录,公布了包括遗址照片在内的一批重要研究资料。因为格伦威德尔和勒柯是在回到柏林后,根据考察笔记和记忆整理撰写四次考察报告,无法再去遗址现场核对,探险家有时也在故意夸大自己的功绩,因此报告中部分内容与遗址现存情况明显抵牾。作者将考察队原始笔记、档案资料与德国考察队后来出版的正式考察报告相互勘对,修正了不少考察报告中的错误。如勒柯克将第129窟穹顶上切割下来的壁画原始位置错误地记录为“飞鸽衔环窟”(第123窟)。时至今日,遗址所处的周边环境及遗址本身与当年德国考察队所见情状皆已发生巨大改变,许多当年保存较好的洞窟早已崩塌不存,许多被切割带往德国的壁画原初位置未经复原研究,大量壁画和遗物或下落不明或毁于战火,多处石窟内部和外立面经过现代大规模保护重修,大量遗迹现象亦随之消逝。因此,德国考察队当年细致的遗址文字描述,绘制的遗址分布示意图、编号图、寺院和洞窟平面图、壁画素描和大量高清的遗址照片成为当前学者高度依赖的第一手研究资料,为研究地面寺院和石窟寺形制布局,不同建筑及洞窟之间的相互关系,建筑内部的造像布局、题材及风格,洞窟外立面的建筑遗迹等方面提供了大量珍贵资料。

虽然德国吐鲁番考察队的学术考察发生在一百多年前,但其研究理念和工作方法今天看来在很多方面仍值得我们学习和借鉴。如树立明确的学术研究目标和研究课题,由不同学科背景的专业学者组建联合考察团队、分工明确且全程参与工作,对特定区域进行长期持续的学术研究。

陈寅恪先生讲:“敦煌者,吾国学术之伤心史也!”其实,岂止是敦煌,西域亦吾国学术之伤心史!读类似《丝路探险》的探险家报告,相信每一位中国学者的心情都是复杂、沉痛的!一方面想到那些被用狐尾锯切割下来漂泊到万里以外的壁画,有的颠沛流离,有的在战争中被炸弹摧毁,有的依然被封存于暗无天日的库房中;另一方面,在西域考古和图像学研究中我们又反复利用着这些当年探险家细致、精美、厚重的学术考察报告,反思着后探险家时代自己做过的工作,我们必然是百感交集!如本书作者所言,“过去已不能改变,今天只能在已成定局的情势下做到最好”,我们中国学者能做的就是以国际化的学术视野进行西域考古研究,与国外这些存放新疆收集品的学术单位和学者密切合作,将我们新调查和发掘的考古遗址与探险家资料融为一体,不断更新我们的研究理念、研究方法和工作方式,如此便可为中国西域考古学术研究的国际化、科学化、系统化注入强劲动力,便可将眼中的泪水化为争取中国学者国际学术地位的无尽奋斗的力量!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇