我的童年没有快乐的记忆。这倒不是说我在那些岁月里从未体验过任何快乐或喜悦。只是痛苦统治了一切,任何不能进入它那套体系的东西都让它搞没影儿了。

走廊里出现了两个男孩,第一个很高,红头发,另一个很矮,驼背。红头发的高个儿啐了我:给你那小脸儿尝尝。

痰从我脸上慢慢流下,又黄又稠,像堵住老年人或病人嗓子的充满噪声的黏液,臭味浓烈,令人作呕。两个男孩发出尖利刺耳的笑声:瞧,吐了那婊子养的一脸。它从我眼睛上往我嘴唇上流,都快流进我嘴里了。我不敢把它擦掉。我也能这么干,抬抬袖子就行。一秒钟都用不了,稍微动一下,就能阻止这口痰和我的嘴唇发生接触,可我不,别让他们感觉受到冒犯,别让他们比现在更兴奋。

我没觉得他们真会那样。可是暴力对我来说并不陌生,远远谈不上陌生。从记事儿的时候起,我就能看见我父亲喝得醉醺醺的,走到咖啡馆外面跟别的醉汉打架,打得鼻破齿断。要不就是某个男人直眉瞪眼地看了我母亲,于是我父亲就借着酒劲猛烈地发作了:你以为你是谁呀,敢那样瞅我老婆,你个王八蛋。我母亲努力让他平静下来:冷静,亲爱的,冷静一下,可这于事无补。我父亲的那些哥儿们到最后总会上来拉架,这是规矩,是做真朋友、好朋友的规矩,所以他们上前,把我父亲和别人分开,他酒后恶行的受害人这会儿已经满脸开花。我还能看见我父亲在我们的一只猫下过仔后,拿过那一窝刚生下来的小猫,扒拉到一只超市的塑料袋里,照着水泥墙角一通猛抽,直到袋子里灌满血,再也听不见喵喵的叫声。我见过他在院子里杀猪,喝热乎乎的血,那是他收集起来做血肠用的:这种血最棒了,这是牲口刚死时流的血。那头将死的猪在我父亲切断它的气管时发出的尖叫,全村都听得见。

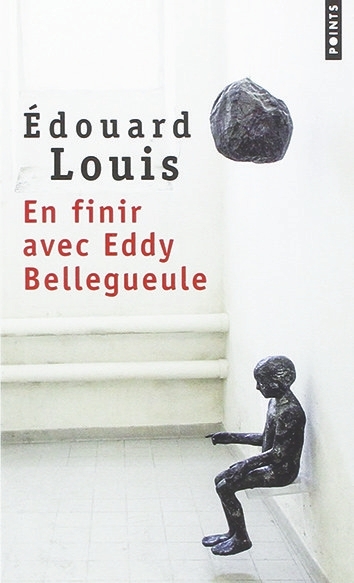

康慨译自《埃迪·贝勒格勒的结束》之第一部《皮卡第》之第一章《遭遇》。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇