与石祥,是先见其诗,后见其人的。作为诗人,石祥资深,中学的语文课本,有他的诗作《周总理办公室的灯光》,记得还有李瑛的《一月的哀思》和柯岩的《周总理,您在哪里》。三首怀念周恩来的诗作,任性地嵌入我的少年时光,不管对周恩来有多少了解,也不管对那个时代有怎样的认识,语文课本中诗文,自然会被牢牢记住。

石祥很勤奋,也很热情,诗作里洋溢着一种豪情,铿锵有力的。他是军旅诗人,他的创作,与军队、军营、军人的关系自然紧密。当我步入青年时代,他写的歌词《十五的月亮》、《望星空》,被唱遍大江南北,电视屏幕、舞台,甚至是歌厅,熟悉的旋律,起伏在我们的情感深处。

我不会唱歌,于音乐也是外行,对《十五的月亮》、《望星空》的艺术高度也说不出一二,但是,作为流行歌曲,细腻的情感,朗朗上口的歌词,跌宕的节奏,对新一代军人的形象刻画,形成了强大的艺术力量,让我们感觉到一首歌曲恒久的魅力。

接触石祥的诗歌作品有38年,与他相识却是在3年前。这个时候,我们的兴趣均有所转移,我愿意写一些关于书画的文字,石祥也写起了毛笔字,说得堂皇一点,石祥开始了自己的书法创作生涯。我向来留意作家、诗人的书画,我觉得具有深厚文学修养的人写毛笔字,会有另一番景象呈现出来,何况,中国书法史本来就有“先文后书”的认知,也就是说,对书法家的文化要求,超过挥毫的技术要求。但这不等于说,作家、诗人各个能当书法家,也不等于说,作家、诗人都有写字的天赋,依靠我的理解,作家、诗人的书法梦仅仅有一定的优先权。

石祥的书法被谈及,与他的诗人身份不无关系。因此,有的人把他的字叫做“名人字”,似乎也可以理解。

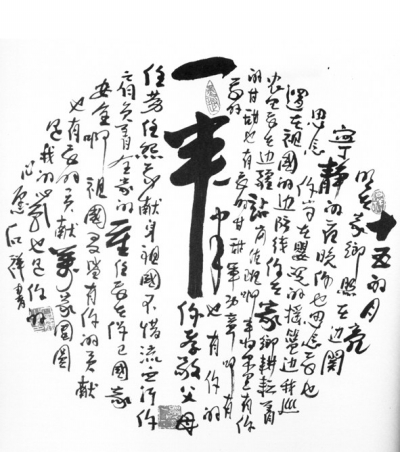

对石祥书法的关注,超过了“名人字”的范畴。石祥的确是名人,他的字的确出自名人之手,同时,他把自己的毛笔字复合化了,形式化了,个性化了,也艺术化了。对作家、诗人而言,代表作是创作的象征,比如《周总理办公室的灯光》,比如《十五的月亮》,便是石祥的代表作,它是石祥作为诗人的证明。石祥写字,聪明之处在于他合理合情地揉入自己的文学资源,他知道,自己的一部分作品已经是人所共知的公共资源,用书法的形式,赋予这些作品新的语言,进一步挖掘新的审美价值,当然是新的尝试和新的探索。

为了一个展览,向石祥约稿,性格爽朗的石祥很快寄给我一幅书法作品,展卷欣赏,情不自禁地笑起来。这是石祥抄写的《十五的月亮》的歌词,一张四尺对开的宣纸,右边为斗方形式,左侧是团扇,也许是象征月亮。我觉得这是属于石祥的独特创意,自己的词,自己的字,在宣纸上组合,就把一位老诗人的文化趣味和精神面貌展现出来了。退休后,石祥写作的笔清闲下来,写毛笔字的笔开始忙碌了。他应同道、朋友、读者之请,常挥毫题字,久而久之,上门求字的人一天比一天多起来了。开始,他写唐诗宋词,写名人警句,后来,开始写自己的诗句,再后来就写自己的歌词,甚至明确了自己写毛笔字的方向,重点写歌词,让自己的笔和读者、听众耳熟能详的词结合起来,一边回味一首歌的感染力,一边感受中国书法的沉静和优美。在我看来,这就是石祥的“个性化”书写,这种书写会让人们沉浸往事,进而感受生命的沧桑、岁月的沉重。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇