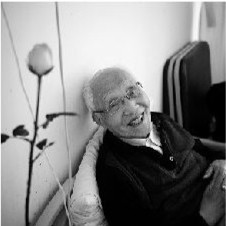

1月2日,著名翻译家王智量在上海因病去世,享年94岁。他是一位能够同时熟练翻译俄文和英文的翻译大家,一位在命运沉浮中向上而生的知识分子,一位炙热的、诗意的可爱老人。

喜欢普希金的读者很难错过王智量翻译的诗体长篇小说《叶甫盖尼·奥涅金》,俄罗斯如今所有的普希金纪念馆都陈列着他的译本。1999年,在普希金诞生200周年纪念大会上,俄罗斯驻华大使特别感谢他。

走上翻译之路,还要从1949年说起。那年,王智量被送去哈尔滨外国语专门学校学习俄语,不想在秋林公司看到一本《叶甫盖尼·奥涅金》原版书。当时这样的书实在稀有,他捧在手上反复翻看。尽管还不能完全读懂,但他如饥似渴,欣喜若狂。由于没钱,他转身就把从上海带到北大去的一件西服拿去卖掉,换来这把打开俄语翻译之门的珍贵的钥匙。晚年回忆起来,他说:“当时只觉得这部作品里面所描写的人物那么纯洁,那么真诚,所以我就喜欢上了。”

等到二年级时,书中的400多个十四行诗节,他从头到尾都背下来了。大学毕业后,他先在北大任教,后在中科院文学研究所从事研究工作,也曾以托尔斯泰研究在学术界崭露头角。受翻译家余振启发,他开始翻译《叶甫盖尼·奥涅金》。余振先生特别教他,译诗要译得像诗,要注意原诗的韵,而俄语诗的韵跟中国诗的韵不同。译诗既要保留原诗的形式,也要有中国诗的特点。随后他花了两个月翻出十个十四行诗节,其中第八章的第四十六首诗曾被何其芳先生引用于名作《论红楼梦》中。这对王智量是一个极大的鼓舞。

1957年,王智量被下放到河北平山县西柏坡村改造,学术研究戛然而止。但《叶甫盖尼·奥涅金》依然是他生活里的一束光,“把菜种撒在地里,上面铺一层土,然后拿脚踩实。我一面在那儿踩,一面想诗的韵律。一天下来,劳动也不累。”那时还很难买到纸,他就把报纸边上那一条白的没有字的部分撕下来,也常去捡别人丢掉的烟盒,晚上在那些“废纸”上写下白天想到的文字。几年后到上海,哥哥一看行李就发现了一个口袋,里面全是报纸边,还有上海人叫“乌草纸”的东西。

“文革”时期,翻译初稿已经出来,王智量把它们藏进书橱,柜门上贴了两句话:“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。”一晚,有人看到说:“你这是骂谁,是不是骂我们毛主席?”他赶紧拿过毛选,翻出其中的一句话:“我奉劝那些没有改造好的同志,把这句话写出来贴在墙上。”就这样,躲过一劫。

到1978年,王智量任教华东师范大学,开启了学术生涯的黄金时期。学生们至今难以忘记他教《叶甫盖尼·奥涅金》时的场景。1981年,作家陈丹燕坐在大教室第二排,看到王智量说起普希金的长诗,和十二月党人的妻子们在大雪中跟着流放的丈夫前往西伯利亚时,眼睛里闪烁的泪光。“因为老师的泪光,我们女生会在三十年后,在老师的生辰庆祝会上,争相朗读达吉亚娜的信。也许我们班上的女生,一生都不会忘记老师教过的这首长诗”。

除了翻译,王智量还创作了一部长篇小说《饥饿的山村》。这是他以亲身经历为基础写就的,“三年自然灾害”,一个被打成“右派”下放到西北边远地区农村,“接受贫下中农再教育”的知识分子的生活与见闻。

“你想要幸福吗?先得学会受苦。”这是屠格涅夫散文中的一句话,也是王智量的人生写照。“我喜欢诗,但我自己不会写,所以才喜欢翻译,用别人的灵感来抒发感情。翻译时,就觉得它在替我说话。”王智量曾说,“翻译既是我苦难的源头,也是我生活下去的力量,最终引领我走向通往幸福的道路”。

(澎湃新闻 1.4 罗昕)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇