“有一个地方名叫马兰,你要寻找它,请西出阳关,丹心照大漠,血汗写艰难,放着那银星,舞起那长剑,擎起了艳阳高照晴朗的天……”坐在家门口的藤椅上,76岁的苏训兴轻轻地哼唱着。

很多人听过《马兰谣》,但不知道它背后的马兰故事。那里是“两弹一星”发祥地,位于新疆罗布泊。50多年前,作为曾参与核试验的老兵,苏训兴在荒无人烟的戈壁滩一待就是20年。

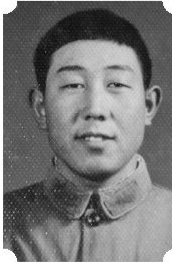

从毛头小伙到白发老人,苏训兴退伍不褪色,退休不退志。他说,转业后在郑州工作生活了30多年,看到城市的沧桑巨变很幸福,作为有53年党龄的老党员,继续在社区里当好螺丝钉,热心公益和志愿服务,“党指向哪里,就奔向哪里”。

19岁入伍,23岁入党,24岁提干,风华正茂、意气风发,“诀要”是什么?

“哪里有什么诀要,当时就是想到边疆去,到祖国最需要的地方去。”苏训兴笑着说。

苏训兴来自河南省周口市淮阳区城关镇金庄村,6个兄弟姊妹中排行老四,“那时候家里穷,很早就辍学了。我从小就有一个军旅梦,特别向往军营”。

1964年12月,他响应号召入伍,第一次到新疆。三个月集训后几经辗转,到了一个神秘的地方——马兰,成为“特种部队”的一名汽车兵。而此前的10月16日,中国第一颗原子弹在马兰爆炸成功。那时,部队教育他对外只能提通信代号“永红”。50多年过去,虽然核试验早已公开,但苏训兴仍习惯说自己是“永红8023部队”的一员。

荒无人烟的戈壁滩,“天上无飞鸟,地上不长草,一年四季风,风刮石头跑”。苏训兴满怀一腔热血和豪情,相信“环境越艰苦,就越磨练人”,连年被评为“五好战士”。1968年3月29日,他正式入党。

在马兰服役,是他人生中最宝贵的经历。苏训兴说自己就是核试验“大机器”中一颗小小的螺丝钉,哪里需要哪里拧,也见证了一个个辉煌灿烂的瞬间:1970年4月,“东方红一号”卫星成功发射,响彻云霄的《东方红》激荡人心……

“执行一趟任务就可以吃完一生的苦。听起来悬乎,有些人可能不相信。”苏训兴说,在那个年代,路况烂、奇、险、难,是不争的事实,尤其是一个人在荒无人烟的茫茫戈壁上来回穿行,一跑上千公里,确实吃苦。一次执行任务途中,汽车水箱突然裂开,水漏光了,前不着村后不着店,凛冽的寒风拍打在脸上,把他冻得直哆嗦。无奈之下,他只得徒步向目的地行进,“20多公里路程,走到了大半夜,周围漆黑一片,我是一边走一边掉泪,成了刻骨铭心的记忆。”而这只是他军旅生涯的一个缩影。

只要有路的地方,就有汽车兵的足迹。“想起在天山经历的千难万险,那就没什么苦和累不能承受的。”部队生涯铸造了他“铁的硬度,钢的品质”。

在戈壁滩一待就是20年,苏训兴先后荣立“三等功”2次,嘉奖8次,“人的青春只有一次,把我的青春献给了祖国的国防建设事业,我感到无上光荣和幸福。”苏训兴说。

1984年,苏训兴转业分配到郑州市第三交通运输公司。不管把他分配到哪个岗位,他都认认真真,一丝不苟。直到2005年7月退休,苏训兴忙碌了一辈子。家人以为他退休了就“安度晚年”,然而他没有停歇,脱下了工装,换上了志愿者的马甲。每当社区有活动,总能看到他忙碌的身影,“老苏是家喻户晓的社区模范人物,他用一点一滴的行动将温暖传递给身边的人。”惠济区刘寨街道粮运社区党支部书记王丽君说。

(《瞭望东方周刊》2021年第9期 石闯)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇