在《资本论》这部伟大不朽的著作中,马克思提到过680多人,其中唯一的中国人就是王茂荫。

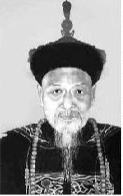

王茂荫(1798-1865年)是清朝最著名的货币理论家。他出身于茶叶徽商世家,1832年考中进士步入仕途,历任清代道光、咸丰和同治三朝户部、兵部、工部、吏部官员。他曾任户部右侍郎兼管钱堂事,毕生致力于我国经济史尤其是货币史的研究和实践,被学术界评价为“我国封建社会货币理论的最高成就”。

1864年,马克思在德文版《资本论》第一卷第一篇第三章中,论述货币和商品流通问题时,以“附注”的方式,提到了中国理财官王茂荫及其主张的货币钞票观点:“户部右侍郎王茂荫向天子上了一个奏折,主张暗将官票、宝钞改为可兑换的钞票。在1854年4月的大臣审议报告中,他受到了严厉的申斥。他是否因此受到笞刑,不得而知。审议报告最后说:‘臣等详阅所奏……所论专利商而不便于国’。”

从马克思在“附注”中提到王茂荫,可以看出两层含义:其一,在发行纸币和纸币的兑现上,认为王茂荫的主张是很有见地的,与自己的观点是一致的;其二,王茂荫的货币思想形成于特殊时期,并且独树一帜,但却受到清政府的申饬,对此深表同情。

咸丰元年(1851年),太平天国起义风起云涌,清政府财政危机加剧,国库空虚。当时,有铸大钱和无限制发行不兑换银钞等各种主张,实际都是主张用通货膨胀的方法来缓和财政危机。此时,卓识远见的王茂荫向咸丰帝呈上了《条议钞法折》,建议发行可兑现银钞,提出“极钞之数,以一千万两为限”。强调纸币要能流通顺利,必须注意和防止无限制发行纸币而造成通货膨胀这一弊端。这一建议得到了咸丰帝的首肯,并将他提拔为户部右侍郎兼管钱法堂事务。

咸丰三年(1853年),王茂荫针对肃顺等大臣主张铸大钱的论调,给咸丰皇帝上了《论行大钱折》,认为“钞法以实运虚,虽虚可实;大钱以虚作实,似实而虚”。也就是说,纸币虽无价值,但若能兑换并且发行量有个“定数”,它就代表一定的实际价值;而大钱本身虽有一定的价值,但因它不足值,故而它的面值是虚的,铸大钱必然使得物价上涨。但是,咸丰还是准添铸了大钱,结果在流通中造成极大混乱,使通货膨胀愈演愈烈。

咸丰四年(1854年),王茂荫三上《再议钞法折》,这实际上是他关于改革币制、缓和危机的方案。这个方案中提了4条补救措施,集中到一点,即坚持主张将不兑现的官票、宝钞改为可兑换的钞票,反对铸造当百和当千等项大钱的主张;试图用兑现的办法,来刹住继续增发不兑现纸币的势头,制止通货膨胀,以挽回纸币的信用。

王茂荫坚持观点、遇事敢言,触怒了咸丰皇帝。他认为王茂荫所言是“贵民而贱官”,不以国家政事为重,将王茂荫调离户部。以此,结束了其主理财政货币的事务。

(《金融时报》6.3 杨其广)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇