梁启超曾说:善为史者,必无暇断断焉褒贬一二人,亦决不肯断断焉褒贬一二人。“无暇”与“不肯”,这是“善为史者”应有的智识:他必须学会让更多的历史小人物站出来说话,并通过他们揭示民众生活的细微末节,揭示他们共同的性格特征,并从中找到历史悲喜荣辱的成因。

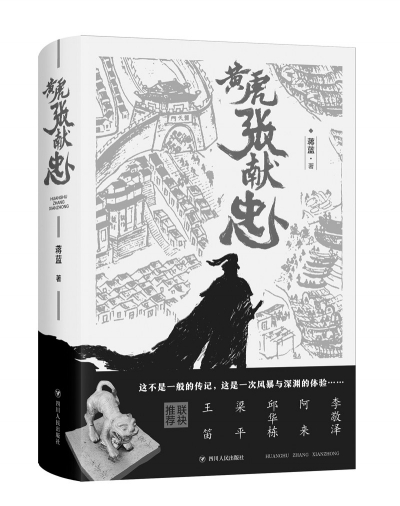

在《黄虎张献忠》里,蒋蓝在饶有兴致为张献忠画像的同时,也不忘将“史文”融合之笔转向明清异代之际的蜀中民众。他对蜀中社会群像的描绘可谓细腻而深刻,既充满了悲悯与同情,也饱含着暴力屠刀下驯若羔羊的疼痛和耻感。士子们的引颈受戮,“武状元”张大受的旋荣旋哀,都是乱世里普通人悲剧命运的投影。此外,他对欧阳直、傅迪吉、方亨咸等小人物的关注,正是基于对新史学、尤其是社会史的特别留心,他们各自成章的传奇经历,既为“黄虎”刻画的主线服务,也为社会史的典型书写作出了特别的贡献。

欧阳直在乱世中的逃命史以及存活史堪称传奇,而他逃命以及活下来的过程中所亲身经历以及所见所闻而记之文字的《欧阳氏遗书》,无疑是这一段历史下管窥社会群像的珍贵文献。傅迪吉的编年体自传《五马先生纪年》,在《黄虎张献忠》一书中,同样承担了对社会史的揭示功能。一个平凡人在历史洪流中的反思,放在今天看来仍然非常深刻,他记录了张献忠诡异的“剁手”令,记录了兵燹下简州的民生现状,记录了大量不劳而获并逐渐成为地方“干滚龙”的“懒人”。 “他于生命之痛的峰巅发出的呼叫,冷雨一般浸透了成都平原的千里沃野。”他的反思和记录,被史家任乃强认为是“记载明末四川社会实况最佳的一部资料”。蒋蓝对这些资料的重视,并将其有效裁剪并使用在书中,形成了社会史揭示的有效补充。

方亨咸《记老神仙事》同样具有揭示明清异代之际四川社会史的作用。大西军中的老神仙,具有稗官野史的种种特征,本难登上新社会史揭示的大雅之堂,但他在张献忠营垒里游走的身影,同样在庄重的正史里有记录,他的与虎谋皮,他的虎口拔牙,他的为虎作伥,他最后的虎口脱险,都具有社会史价值。蒋蓝当然并不只是把他作为一段传奇来看,他是想把这个人物作为特殊历史情境下的典型,植入他对社会群像的道德拷问与精神批判。

而那些蜀王宫里以柔弱的女儿身段,意图以一人之力刺杀张献忠不成,最终身死的奇女子,更是蜀人精神的另一种写照。她们本可以苟且,却选择了冒险;暴力屠刀下的杀戮,大多数人只能自顾保全,她们却选择以卵击石式的复仇。“宁为玉碎,不为瓦全”,这是怎样的一种精神,这是《黄虎张献忠》里最振奋人心的一段历史。蒋蓝为女子昭传,非因血腥下的怜香惜玉,实为社会史书写所需的普通人命运所感,这是文学家历史心量的最好表达。记住张献忠的同时,我们需要在大历史的罅隙里,认真发现并记住她们的名字:琼枝、紫燕、许若琼……

《黄虎张献忠》作为一个另类的文史融合文本,在文体学上的贡献值得一说之处,即蒋蓝一直以来高扬的非虚构写作与想象的关系。蒋蓝认为,一个非虚构写作者,应该竭力成为真实与真相、历史与文学的福尔摩斯。我们面对的过往历史与情感,像是面对一地的碎片,我们并不知道碎片原初的制形,被哪些“温暖的大手”紧握,或者被一双玉指点染。甚至,它就是庄子语境里井边的一只粗心大意的瓦器,玉碎之际,竟然发出了雷鸣之声。

但是,碎片的弧度与缺口,乃至藏匿在断口间的光,逐渐都在指向一个形式,一个统摄碎片的气场。“我的手指捡起的每一块碎片,都是缺一不可的,我会根据碎片与碎片之间的划痕,让它们逐一归位。我的手指不断在凹陷之处,分泌虚拟的美学硅胶,直到硅胶在空气里定型为现实主义的托举,以便于我的手从一袭丰腴的削背向下滑动时,能够在腰线处触及到腰窝,奇迹一般蜂起的凸凹叙事,蜷缩于此。”这段自语,不妨看作蒋蓝文史写作的方法论,在面对线头奇出、思路纷纭的历史底稿和历史谜团时,这样的归位方法或者说归位能力,显然跟写作者的视野、判断以及严谨的学术甄别有关。(庞惊涛)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇