英国浪漫主义时期诗人约翰·克莱尔(John Clare,1793—1864)是当代英国生态文学中最受关注的自然诗人之一,同时他也是英国浪漫主义时期最多产的诗人之一。克莱尔的第一部作品《描写乡村生活和风景的诗》瞬间获得巨大成功,并为克莱尔带来了“农民诗人”的称号,这部作品曾一年售出3000册,在当时也可谓是畅销书籍。随后出版的三部作品《乡村吟游诗人》《牧羊人日历》以及《农村缪斯》销量惨淡,直到当代“生态批评”概念出现才逐渐走进现代读者的视野。20世纪以来,克莱尔受到诺贝尔文学奖获得者德里克·沃尔科特(DerekWalcott,1930—2017)以及谢默斯·希尼(SeamusHeaney,1939—2013)的青睐,并逐步成为文学中的经典。

出生在北安普敦郡的海尔伯斯通,克莱尔年幼时就熟读弥尔顿、汤姆森和笛福等文学家的作品,同时也了解自然学家吉尔伯特·怀特的博物学创作,在诗歌创作过程中也与植物学家伊丽莎白·肯特、考古学家爱德蒙·蒂雷尔·阿提斯以及园艺学家约瑟夫·亨德森保持顺畅的联系,这使他的作品能够同时在艺术和科学方面体现出巨大的价值。

克莱尔在世时曾经承受巨大的创作压力,逝世后也未走进英美文学的正典行列,甚至一度被学者认为销声匿迹,哈罗德·布鲁姆就曾在《幻想的伙伴》中指出,“克莱尔最终在华兹华斯的阴影里枯萎”。那么这样一位边缘诗人,凭什么值得德里克·沃尔科特和谢默斯·希尼这两位诺贝尔文学奖得主的致敬?这要从沃尔科特和希尼的创作背景谈起。

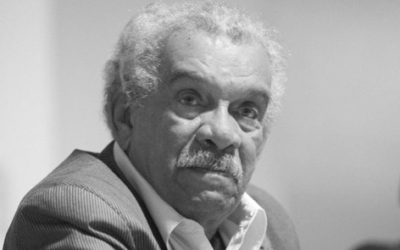

生于圣卢西亚的沃尔科特在1992年接受了诺贝尔文学奖桂冠。这座位于加勒比海中部的火山岛自1814年《巴黎和约》之后就成为英国殖民地,这无疑使沃尔科特的诗歌创作笼盖上一层后殖民主义色彩。《赏金》这首诗是架通沃尔科特和克莱尔的桥梁。这种赏金为何物?诗中沃尔科特为何要请求克莱尔原谅自己?这要从沃尔科特的精神危机谈起。《赏金》是一首纪念母亲的诗歌,其母艾利克斯·沃尔科特在儿子年幼时曾用纯粹的加勒比当地方言将他引导到淳朴的殖民地世界,母亲的语言就是真实反映当地环境的途径。当母亲去世后,身处殖民地与宗主国之间的沃尔科特承受着严重的身份危机。因此,他作诗哀悼母亲时,实质上是哀悼自己已经失去的、真实再现当地自然的能力。同母亲的语言一样,克莱尔能够用语言真实再现自己的家乡海尔伯斯通,这种呈现自然的方式就是一种财富。然而,在获得国际知名度后的沃尔科特在身份流散中失去了这种能力,同时也失去了母亲言传身教的当地淳朴的民族文化,因此沃尔科特哀悼母亲,实质上是表达对克莱尔的歉意。

在《赏金》中扮演重要作用的是“命名”行为。利用方言命名当地的植物时,诗人实质上扮演了上帝的角色。通过命名当地的植物,诗人可以重拾、记录并歌颂殖民地特征。在与殖民地环境相关的植物书写中,沃尔科特没有死板地将英国浪漫主义诗歌中的田园化倾向嫁接到诗歌中,而是在环境已经被宗主国暴力践踏的局面下仍旧坚守拥有浓厚加勒比海域风格的阵地。沃尔科特推崇克莱尔诗歌中高超的命名艺术,此时的他犹如拥有命名权力的亚当,通过命名当地各种事物,必然担负起拯救加勒比地区民族特征的使命。伊莱恩·萨沃里在《加勒比海的生态诗学》一文中分析了沃尔科特的“赏金”,从后殖民生态批评角度指出两位诗人都处于不同程度的压迫中。对于扎根于帝国中心的克莱尔来讲,“圈地运动”就是纯粹的灾难,而沃尔科特所承受的殖民活动也是“圈地运动”的延续。克莱尔失去了赖以生存的土地,在严酷的环境下求生,加勒比海地域的居民也一样,持续与残酷的殖民行径和压迫势力作斗争。

爱尔兰诗人希尼也深受克莱尔影响。希尼在1995年获得诺贝尔文学奖,21世纪初把古英语史诗《贝奥武甫》译成现代英语时更是赚得了“当今世界最好的英语诗人和天才的文学批评家”的美誉。根据希尼的说法,克莱尔最优秀的作品体现出扎根于世的地方感以及语言的表意速度。在《地方感》一文中,希尼指出有两种人珍惜地方感,其一是在世的、无意识的文盲,另一个是有学问的、有意识的知识分子。在这两种极限张力之中,拥有深厚地方感的克莱尔不仅懂得家乡的一草一木,还可以在诗歌中自由地记载在册,这正体现了克莱尔为家园的完整性所作出的努力。在《约翰·克莱尔的奖励》(“JohnClare’sProg”,此处的Prog指代买卖中的收益或利润)一文中,希尼从语言特色入手评论克莱尔诗歌中的杰出特点,他指出这位诗人的独特之处在于创作时可以不假思索地运用家乡的方言,且作品里家乡的每个细节都流畅地出入语言,顺畅得就像在身体和天气中游走的情绪,这使得诗人在应接不暇的意象中表现出特殊的现实感和可信度。

希尼的创作生涯与克莱尔如此相似,可谓是“20世纪爱尔兰的克莱尔”。同是出生在世代务农的家庭,希尼和克莱尔都倍加珍惜弥足珍贵的地方感。希尼凭借诗歌创作从民族性角度维护着地方感:面对北爱尔兰不断升级的宗教、政治冲突,希尼在诗歌中频繁赞颂爱尔兰乡村当地景色、农村群体以及相应的习俗。如在诗歌《挖掘》中,他希望自己能够继续写诗,与父辈们坚毅地挖掘土地相似,希尼希望可以用笔去实现并继承父辈的传统,从而延续这种地方感。相比而言,克莱尔则从阶级性角度展示扎根家乡的感觉:从1809年开始,圈地运动彻底改变了克莱尔的家乡。克莱尔曾经赖以生存的公有土地逐渐成为新兴土地主赚取经济价值的工具,当这些地主金钱满钵时,克莱尔已成为物质和精神都流离失所的游魂。面对自己珍爱的家乡,克莱尔用滴血的心在诗歌中记录了地方感;类似地,希尼也在早年的代表作《一位自然主义者之死》中记录了属于爱尔兰的乡村的传统。同是哀悼边缘化的家乡,前者似乎停留在被圈地铁骑碾碎的记忆中,后者则在民族冲突的挤压下发出勇敢的吼声。

从一位在别人阴影下销声匿迹的农民,到影响两位诺贝尔文学奖得主的诗人,克莱尔在诞生200年后逐步走进经典诗人行列。如果说克莱尔是沃尔科特用来反抗加勒比海地区殖民主义的武器,那么他也是希尼铭记爱尔兰深厚文化传承的珍宝。在当今弘扬当地生态独特性的潮流下,在保护生态共同体的大背景下,克莱尔对于培养扎根于家乡的情怀、增强民族凝聚力都具有一定的参考价值。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇