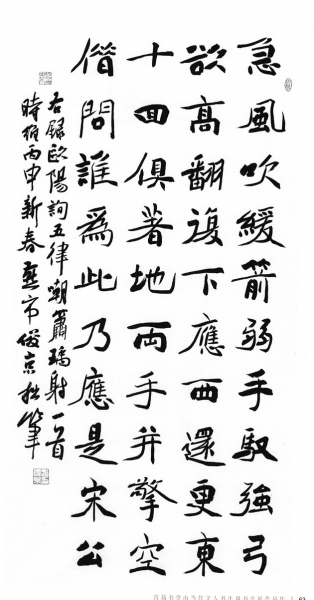

五年前,我曾针对刘俊京的书法做了一点基础性研究,分析过他对魏碑楷书的临习与创作。记得我写过这样一段话:“读刘俊京的楷体书法,看得出他喜取纵势,方笔、圆笔混杂使用,但,用得多的还是圆笔。刘俊京用笔,浑刚、厚重,六朝之迹,一目了然。他强调行笔的自然,不去精雕细刻,注重意趣的捕捉和神采的提炼。他习碑,注重书写的‘笔意’。书法是个体生命经验、情感的表达,‘笔意’浓郁,表达才能通畅、自然,才能有情可抒,有意可达。”

这段话,依然是刘俊京书法的注释。刘俊京的书法饱含生命的情感,首先,他对书法的理解超越了“写字”的窠臼,从现代人的立场出发,现实性、动态化地实践书法创作。而维系着一个现代人书法创作的核心,即是这个“情”字。当然,艺术创作与“情”紧密相连。为此,刘勰在《文心雕龙》一书中多次强调“情”在艺术创作中的作用。比如,在《神思篇》中说:“神用象通,情变所孕。”在《体性篇》中说:“情动而言形,理发而文见。”在《总术篇》中说:“按部整伍,以待情会。”在《情采篇》中,他的结论更为明确:“情者,文之经。”

情者,也是书之经。

刘俊京生于北京,有着粗犷、质朴、顽强、坦荡的生命气质。因此,当他接触到《龙门二十品》,很快被北魏碑刻的雄浑、开张,浪漫、纯朴的艺术气息所陶醉,自己对现实的理解,对书法的热爱,对生命意义的追求,与眼前岁月的沧桑、漫漶的字迹融为一体了。为了寻找北魏碑刻的“生命真实”,刘俊京多次去龙门石窟拜谒,寻访“龙门二十品”,以及“龙门二十品”以外的神圣字迹。此后,临习“龙门二十品”有了理性的归纳,从时间意义、佛教文化、民族心性、审美架构,开始探寻“龙门二十品”的真谛。他切实感觉到,北魏碑刻的原生态,具有强烈的生命情绪,寄托,还是还愿;祈祷,还是希望,总之,那一幅幅主题清晰的造像题记,分明就是一个民族的精神归宿和情感流程。

楷书,是文字的楷模,似乎对人的约束有一点强烈。然而,北魏碑刻所抒发的生命心绪,宕开了传统楷书的森严法度,给予后人悠远的想象,创新的机缘。与许许多多胎息北魏书风的书法家一样,刘俊京理解了北魏刻字的核心意义,创作襟怀的开放性,笔调的抒情性,让他的书写多了情意。

对北魏碑刻的临习与研究,是书法学术领域和书法创作环节中的焦点问题。刘勰对《离骚》有着深入的探究,他在分析模仿《离骚》的作家作品时讲道:“才高者菀其鸿裁,中巧者猎其艳辞,吟讽者衔其山川,童蒙者拾其香草。”刘勰高屋建瓴地指出后学者的高下之分,能者模仿了《离骚》的宏博体裁,差者只能摭拾香草美人之类的艳词。鲁迅对刘勰的心思看得明白,他认为刘勰的意思是,《离骚》的模仿者“皆着意外形,不涉内质,孤伟自死,社会依然,四语之中,函深哀焉”。

“皆着意外形,不涉内质”,也是当代人取法北魏碑刻的缺点和遗憾。许多北魏碑刻热爱者,对斧凿之痕格外看重,下笔见刀迹,气质存粗野,似乎北魏碑刻的雄强之风就在于此。这种追求,就是刘勰“吟讽者衔其山川,童蒙者拾其香草”的体现,有外形,无内质。而书法艺术的美学价值,正在于它的“内质”——思想与艺术的内涵。刘俊京以书写的抒情性,作为创作的出发点,以书写的文辞载道,作为创作的落脚点,从而实现艺术作品的审美贯通。

刘俊京以朴素的语言,谈到自己对北魏碑刻的认知:“我在魏碑名拓中发现了书法艺术的新天地,这个新天地,注定是让书法家大有作为的天地。”最近,刘俊京倡导“养生书法”。对此,我愿意从“养气”的层面予以理解。刘勰在《养气篇》中所讲的一句话,颇有现实意义:“率志委和,则理融而情畅,钻砺过分,则神疲而气衰。”刘勰的意思是,艺术家创作,需要清和其心,调畅其气,优柔自适,抒怀命笔,而不能陷于壅滞,流于蹙迫。刘俊京的“养生书法”,是刘勰艺术思想的一种实践,当艺术作品的功利属性不断外化,当艺术家“陷于壅滞,流于蹙迫”的精神状态,我们“清和其心,调畅其气,优柔自适,抒怀命笔”,就是一种清醒的选择,甚至也是必须的选择。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇