白俄罗斯作家斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇获得诺贝尔文学奖已经十一个月了,对她作品严肃的、有分量的质疑刚刚在美国主流媒体上出现。专长于俄国与乌克兰事务的作家索菲·平卡姆(So⁃phiePinkham)上周在自由派月刊《新共和》发表长文,指责阿列克谢耶维奇操纵证言,留下似是而非的历史神话。

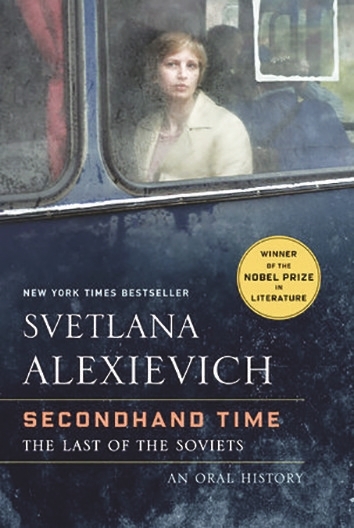

平卡姆说,西方媒体将阿列克谢耶维奇称作“调查记者”和“当代史学家”,认可她的作品是对苏联和后苏联现实的精确记录。但正如中华读书报去年报道的那样,她在柏林告诉作家玛莎·格森(Ma⁃shaGessen),记者这个词对她形同侮辱。她的作品收集的是主观的回忆,而非实打实的历史书证。她无意去证实受访者的叙事,而偏重于口述的冲击力。她新近译成英文和汉语的作品《二手时代:最后的苏维埃人种》(中译本作《二手时间》)与调查报道毫不相干。

平卡姆注意到阿列克谢耶维奇所用的另一个方法,即模糊性,甚至这种方法本身也是模糊的,在书中找不到作者对此所作的说明。读者只能去猜测她对采访进行删减和加工的程度。大部分读者将《二手时代》当作精确的历史,出版商也鼓励这种解读,于是这本书被挂上了“口述历史”的标签。然而,平卡姆查阅相同叙事的早期版本,发现阿列克谢耶维奇并不把她的采访当作确定的历史文件,而是作为素材,用于不同的艺术和政治项目。她做了大量的加工,不仅是为了更清晰或突出重点,而是改造了含义,如此一来,《二手时代》便再难称作严格的纪实作品了。她力图达成文学和历史的双丰收,结果哪一个也没做到。

“《二手时代》一个明显的缺失,就是苏联时代后期的犬儒主义。”平卡姆女士写道,“到了七十年代,许多苏联公民在公开场合说苏联的套话,却在家里交换关于勃列日涅夫的笑话。有些异见分子是名副其实的殉道者,其他人却拿地下出版物挣钱或赢取西方的支持。不过,这种关于异见英雄、悲剧般受害者、顺民和恶棍的简单故事在西方媒体上仍然颇受欢迎。这一点可以拿来解释许多评论家对《二手时代》近乎条件反射的狂喜,也可以用来解释阿列克谢耶维奇的诺贝尔奖。可是要把这本书当作文学作品来读,就会感觉到它的重复和笨拙,只是强化了有关苏联和后苏联地区的传统认知,而几乎没有提供新的见解。”

在《二手时代》的开篇,阿列克谢耶维奇写道:“我在拼凑‘家里的’、‘内部的’社会主义的历史。”平卡姆说,阿女士无意于发生了什么或为什么发生,而是专注于人们对此有怎样的感受,她吸收了一些传统的历史手法和新闻技巧,却既不对历史也不对新闻负责。她的早期作品还有些新闻性,后期干脆剥除了背景和环境(大部分证言只是简单地冠以名字、年龄和职业),而越来越依赖无归属的语录拼贴。

阿列克谢耶维奇声称历史只关乎事实,而不考虑感情。所以她才以要以一个作家而不是历史学家的眼光去看待世界,将重点放在人身上。但平卡姆不同意这一见解。她指出,某些历史学家非常注重感情,强调苏联时代个人主观经验的历史著作已经在最近几年出版了一批。感情对新闻记者来说也不是禁区。已故的安娜·波利特科夫斯卡娅便利用了“感受的逻辑”来描述莫斯科剧院遭受车臣恐怖分子袭击的那一年。“波利特科夫斯卡娅英勇的作品在运用一手证言来说明历史事件方面是一个杰出的范例,而它并未逾越新闻惯例的界限。”平女士说。

阿列克谢耶维奇并不需要抛弃常规的历史或新闻手法去写感情方面的东西,那她为什么还要创作她所称的“多种声音的小说”呢?她曾告诉《费加罗报》:“我感觉受到了那个专业〔新闻〕的限制。我想写的主题——关于神秘的人类灵魂,关于恶——报纸都不感兴趣,而新闻报道又让我觉得没意思。”

平卡姆说,在俄语当中,阿列克谢耶维奇选用的这种体裁叫作“报告文学”,指的是对真实事件的艺术再现。这种做法在俄国或其他地方并不新鲜。另一位诺贝尔奖得主索尔仁尼琴也写报告文学,阿列克谢耶维奇的导师阿列斯·阿达莫维奇曾将历史档案用做他对第二次世界大战进行艺术化描写的素材。但阿列克谢耶维奇在清除叙事环境方面走得太远了,她几乎完全依赖没有上下文、自由流动的证言。

不仅如此,她还有一个非同寻常的习惯:重写她已经出版的书,再以新版重新发行。她说这是因为她把这些书视为活的文件,因为她过些年要回去,再度采访相同的对象,但问题在于,她有时主要出于美化而整段整段地重写,不惜这样做造成了前后版本的差异。有时她重写的原因似乎是她的政治观点发生了改变。

阿列克谢耶维奇的法文翻译加利娅·阿克曼在一篇分析她前后修订的文章中披露,有些段落从一个受访者的名下转给了另一个受访者,或从阿列克谢耶维奇本人的内省转给了某位采访对象。在甲作品里支持乙观点的一篇采访,转到丙作品里就支持起丁观点来了,所用的手法要么是剪裁,要么就是删除上下文。平卡姆担心,此类变动表明,将阿列克谢耶维奇所谓的“声音”当成历史证词、或是将它们解读为某个单一而不可变真相的证据是危险的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇