杨炼十分认同唐晓渡的说法:与其说这一代诗人是沟通中西方文化的“跨文化创作者”,不如说是一种“跨文明的创作者”。他们的创作过程,是要把一大堆古今中外的残片在个人的手中重建起来,要从观念上、形式上、语言上,重整古今中外的资源,并以此建立自己的艺术形式和思想结构。正是在这个意义上,杨炼认为自己的创作更像是在为历史和时代书写未完的“手稿”。

2015年12月5日,上海冬夜,阴雨连绵。华东师范大学出版社四楼报告厅传来阵阵诗歌朗诵之声。这些诗歌的作者,正是著名诗人杨炼。

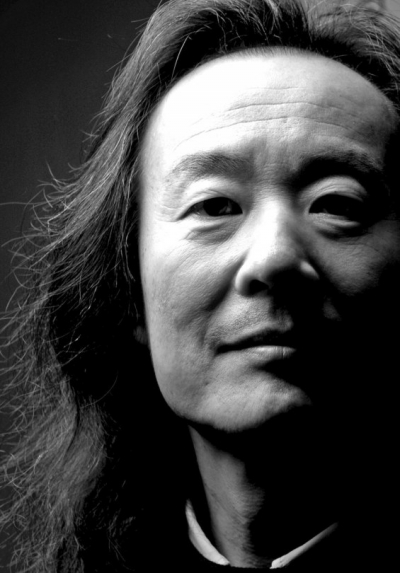

近日,《杨炼创作总集1978-2015》由华东师范大学出版社出版,杨炼与诗歌批评家唐晓渡冒雨前来,以“个人内心构成历史的深度”为主题作了对谈。现场的杨炼,长发披肩,声音浑厚,神采飞扬,全然看不出他已近花甲之年。两个小时的对谈中,杨炼与唐晓渡从文革经历,谈到1980年代共同创办《幸存者》杂志,再谈到诗歌创作及批评中面临的个体与时代困境。自胡适创作《尝试集》以来,中国白话诗已走过了近百年的历史,唐晓渡认为,在这中间,杨炼可谓能够形成“自洽的个体诗学”的代表之一。

文革引发的反思构成了80年代诗歌的深度

杨炼开始写诗是在上世纪70年代末,成名于80年代。回忆起自己的青春岁月,杨炼说:“我们是生活在一个诗意的80年代,所以,我们写诗。”在他看来,当年的创作资源首先来源于文革经验所引发的历史文化反思,而正是这种反思本身构成了杨炼,乃至中国当代诗歌整体的深度。

除了20世纪中国极端复杂的社会现实之外,这一代人也面临着古典文明到现代中国的转型。在这一点上,杨炼十分认同唐晓渡的说法:与其说这一代诗人是沟通中西方文化的“跨文化创作者”,不如说是一种“跨文明的创作者”。他们的创作过程,是要把一大堆古今中外的残片在个人的手中重建起来,要从观念上、形式上、语言上,重整古今中外的资源,并以此建立自己的艺术形式和思想结构。正是在这个意义上,杨炼认为自己的创作更像是在为历史和时代书写未完的“手稿”。他这样形容自己的创作:“作为文化和文明的重建过程,实际上我们仍然在书写手稿。而且每一部新的成熟的作品,又是在把自己以前的作品作为初稿和手稿。”他甚至在书的自序中自称,通过这样的“手稿”,他也把“把自己的一生写成了一首小长诗”。

如今,岁月逝去,作品留下。对谈现场,杨炼不无感慨地谈起“手稿”创作的最初岁月。他回忆道,尽管那时比现在清冷得多,人少得多,也贫穷得多,一群朋友常常“喝着二锅头、吃着一点饺子”,挤在“一个沙发上,或者地板上彻夜谈诗”。

唐晓渡也回忆起两人初次见面的场景,那是1982年春的某天,两人在共同的诗人朋友家相遇:“当夜我公共汽车赶不上,因为聊得很晚,杨炼说住到他那儿去。那天月亮很好,我们就彻夜谈天。我昨天翻书翻到杨炼的代表作《同心圆》,就想起那个晚上,当时我们就谈到了这首诗。就在他的一张小床上,我们抵足而眠,一会儿坐起来,一会儿躺下去。从中国诗歌谈到艺术,谈到哲学,谈到《同心圆》。”

诗歌亦面对“三千年未有之大变局”

80年代结束,商业时代到来,当年的诗人迫于生计纷纷转行。而杨炼自认是其中的幸存者。过去的30年里,他将自己的经历视为一场漫长的“精神漂流”,“漂流”在人生的血肉经验中,对语言、思想进行摸索和追寻。

杨炼的长诗《YI》,便是其艺术探索的代表。去国之前,他曾花五年多时间,彻底隔绝与外界的接触,用以写作以《易经》为背景的长诗《YI》。80年代的诗坛,短诗盛行,这样的尝试无异于一种“自杀”。然而杨炼觉得,有些东西是短小的抒情诗无法捕捉的,只有长诗的体量才能在那一刻帮他探寻到历史、文化以及语言的深度。想要回答自己的问题,他便必须诉诸于长诗。如他自己所言,这样的尝试,对一个诗人来说,“哪怕带有活埋的性质,也是值得的”。

在杨炼看来,全球化时代,中国诗歌面对的表达困境早已超过了近代以来的“三千年未有之大变局”。在杨炼心中,自己一直是作为一个跨文明的“漂泊者”进行诗歌创作。一方面,他向上沟通李杜、屈原乃至《易经》的古典血缘,一方面,他又突入当下现实,面对文化的困境。这一点与中国传统的诗人有着极大的不同。古典诗的写作者往往兼具诗人及士人的双重身份,因而也有“达则兼济天下,穷则独善其身”的双重视角,可以在时代的洪流中选择进退。然而,面对急遽变迁的时代,当代诗人想要成为文明的表达者,就应直面困境,乃至主动寻找、创造困境。在唐晓渡看来,杨炼的创作经历,正是一个从面对困境到主动创造困境的过程。

俄裔美国诗人布罗茨基曾写道,作家可以在“流亡”“漂泊”的精神状态中获得一种“绝对视角”。在这一状态下,诗人除了自己和语言之外,一无所有。正是带着这样的“绝对视角”,杨炼在80年代去国之际写下《还乡》和《远游》:“回不去时,回到故乡”(《还乡》)、“每一只鸟逃到哪儿 死亡的峡谷/就延伸到哪儿 此时此地/无所不在”(《远游》),既可说是一语成谶,又可视为其漂泊写作的宣言。

创作长诗《YI》和《同心圆》的过程,也不仅是杨炼在“创造困境”中获得“绝对视角”的一种注脚,也是他试图通过创作沟通传统的一种努力。在他看来,简单的归附或复制是回不去的,对精神故乡的回归,只能在重整古今中外资源,建立起自己思想结构的过程中才能达到。

今天的地下诗人一如当年的自己

如果说,80年代的文化氛围形成了杨炼一代人诗歌创作的历史厚度,那么在商品化、碎片化的当下,中国同样活跃着一批积极创作的地下诗人,今天的我们应该怎样理解这一代创作者的思想资源和经验来源呢?在杨炼看来,这些创作者与当年的自己相似,他们是全球化时代的精神漂泊者,以诗歌探索自身的生存困境。

2015年10月3日,杨炼在柏林世界文化宫,策划了名为“当下一百(100yearsofnow)”的诗歌项目,以农民工诗人郭金牛的诗歌作品开头并结尾。“开头是他的《纸上还乡》,结尾是他从农民工角度重写中国历史的一首诗,叫《罗租村往事》。”之所以这么做,就是要把当代中国定位于全球化的背景之中,探索这个背景之下现实和真实的人生,直面远胜于经济危机的精神危机,“我希望能让一个中国的农民工诗人,带着大海深处无声者的声音,在世界的舞台上直接发声”。

郭金牛等地下诗人的诗让杨炼很有触动。“他写的是真人生,就像我们插队时的真人生。他用的是自己的真语言,就像我们那时的朦胧诗一样,抛开了大词汇,用自己的语言,表达内心的真感受。这也是为什么2012年度国际华文诗歌奖评奖中,包括我在内的评委把‘第一部诗集奖’颁给了这位农民工诗人。”

杨炼也从这些地下创作中看到了自己与他们的联系。在长期旅居海外却坚持从事中文创作的他看来,他们所做的,都是以诗歌回应时代问题的积极努力,他们都不是为“泛泛地满足一般人的阅读预期而写,完全为了探索自己的精神深度而写”。

“其实,我对今日诗坛的活跃情况并不意外,这当然不是因为今天的经济情况比原来好,而是因为今天我们的人生面临的问题比原先要深刻和复杂得多。而一般媒体所能给出的现成答案,却都回答不了这些提问。”在杨炼看来,这也正是诗歌出场的时刻。

“我们之所以用诗歌的复杂、曲折来探索它,便是因为诗不给你提供现成商品一般的答案,诗歌是帮你探索问题本身’”。

杨炼说,此次出版的九卷本作品集,在他看来其实只是一首诗,一部作品,是他用整个人生不停地回答问题、再提出新问题的成果。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇