2009年初冬,杨宪益先生去世,曾慨叹:这样的老人,以后稀有了。

一晃三年过去了,常怀念他。

记得送别杨宪益先生那天,听到一首风笛曲,那温柔、悠扬、舒缓的旋律伴着孩子清新纯真的歌声,让人想到夏日黄昏,想到辽远的牧场;似觉微风拂面,嗅到青草的芳香;又如眺望远方一抹霭气,四野一片迷茫……那天,许多裹着棉衣的老老少少,手持白菊,在风笛曲中轻轻地向熟睡中的“可爱的老少年”道别。大家相互抚慰、祝福,心被温暖。那天,我在告别室久久聆听,感受着人生与田野散溢着的最后的美丽、宁静与安详。

杨宪益先生走得真美!

后来,朋友沈红传来这首风笛曲,我知道了这是杨宪益先生生前喜爱的一首爱尔兰民歌,叫《漫步黄昏里》。2012年伦敦夏季奥运会开幕式上,在重现英国古老乡村景象的时候,我又听到许多孩子在吟唱着这首古老的民歌。以后,我时常在这首“漫步黄昏里”享受着回忆。

杨宪益先生走后,许多人追怀他的传奇经历、翻译成就、名士风采;而杨先生留给我的记忆,就如黄昏的田野,平凡、宁静和安详。

想起2004年的一天,第一次看望杨宪益先生,当时的情景已经模糊,但他看我们走近时的回眸一笑和手衔香烟的优雅,却在脑海里定格。后来,我又几次走进什刹海小金丝胡同他的寓所,每每见他安然坐在屋子一角的沙发上,还是那熟悉的“回眸一笑”——这笑意惟有从无欲、干净的心里才能流淌出来;他仍手衔香烟,没见他吸过,只任丝丝烟云飘渺散去。

他一个人静静地坐在那里闲望,在回忆吗?96载人生,当有多少可资回味的东西:他早年留洋,被誉为翻译了“整个中国”,他是“红学才子”,是“兴来纵酒发狂言”的诗人,他是“漏网右派”,遭过牢狱之灾……

出于钦羡和好奇,每次问及他的过去,听到的却多是——“我忘了”,然后是带着歉意的一笑。人生一日近黄昏,绚烂之极,归于平淡。他在妻子戴乃迭去世后,即搬离西苑饭店专家楼,住进后海的胡同里,享受着平凡的日子和暮年的安详。这就是他,宽恕、宽容,一如《杨宪益传》的作者雷音在送别挽联上写的“千难万险一笑之”。

我有两次骑车路过他家,没有事先联系就推门而入。令我诧异的是,护工或他的家人从不问你何许人,你尽管自由进入……杨宪益先生一准儿在那儿安坐着,依旧冲你“回眸一笑”,然后就听见——“欢迎!”其实他不一定记得你是谁,但你不会觉得陌生,被信任的感觉真好!

“送给你吧”,这是他常挂在嘴边的话。他的照片、他的书……他甚至会将身边随手能够拿到的东西作为礼物送给你。所以每次去看他都会有所得。有一回,他让护工替他从屋里取来一件礼物,说送给我。我一看,这不是以前我为他作的画像吗。他不好意思地说——“对不起,我忘了”。记得有位年轻记者讲,杨宪益先生如果能把他手指上的戒指摘下来,也会毫不吝惜地送给朋友……

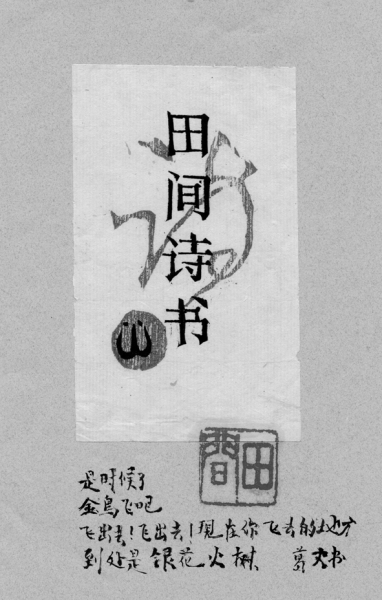

每次去看他,他都要说——“谢谢你!”2009年4月,我要办个小画展,请他题写展名。他写得很慢,很吃力,因为脑溢血后遗症,手是绵软的。我充满感激地望着他,但他写完后可能觉得字写得歪扭,便对我说——“对不起!”然后又对我道声——“谢谢你!”反倒弄得我不好意思——多好的老人!

一次和同事专程采访他。我惊异他对问题的回答是那么干脆明了,没有嗯——嗯的迟疑。同事对他翻译作品的赞许,他也不以为然,只说“翻译不能与作家的创作相比,在国外,翻译没有成家的,翻译就是信、达、雅。”对于他和妻子翻译的代表作品《红楼梦》,他也实话实说:那是为了完成出版社的任务,自己并不喜欢《红楼梦》。一个90多岁的老人,诚实得像个孩子。

他的妹妹杨敏如先生91岁时,想申请加入中国共产党,征求哥哥的意见,得到的回答是:我同意!杨敏如感慨道:我不如我哥哥。这就是杨宪益,无官无党却心地宽容、善良。

他在晚年似乎对什么都无所谓了。可有一次我问他,假若再遇到令您愤怒的事,您还会拍案而起吗?他的回答只两个字——“会的”。

这就是我心仪的杨宪益先生——浪漫过,委屈过,受难过;爱祖国,爱生活,爱妻子,爱儿女,爱朋友,爱诗,爱酒;没有哀怨,没有悲伤。一如告别时,照片上的他留给人们的那个看穿世间百态后带点儿醉意的回眸一笑,还有他那绵软手指衔着香烟的优雅……我妻子见过杨宪益先生后,出于一位女性的视角,她感觉到“晚年的杨宪益先生周身散发着高贵的气息”。这赞美发自内心。

黄昏,美在温暖和安详。

我想,等自己走到人生的黄昏,也能这样漫步远去。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇