从我有记忆的时候,在我的周围总是有许多书和许多画,家里的藏书摆在每一间厅堂的书架和书柜里。父亲收藏的画挂在墙上,摆在书架上,画在窗户纸上,卷放在巨大的木箱里。还有一些是画在花园里的厅堂墙壁上,它们多为山水泉石、松竹花草之属。那些书籍、绘画与花园里的花草树木假山池塘一起,成为我生长环境的重要部分,而胡写乱画就成为我难以排除的习性。1951年秋天我上高中二年级的时候,被选拔保送去西北艺术学院学习,我的艺术趣味(或曰“毛病”)被彻底改造,学院毕业后从事美术编辑和绘画创作,反右运动以后去基层当美术教师。虽然六十年来学习工作一直与美术有关,但我真正从事绘画艺术创作的机会很少。

“文革”浩劫结束,我进修美术史,从此以美术史和美术评论为主业。但在观察、思考各种艺术现象时,往往未离画人路数。回首往事,我实际上是在两方面游荡。这当然有违“术业有专攻”的古训而未能窥艺事之堂奥,但老去自忖,竟觉乐在其中。2010年大病,放弃写作和社会美术活动,听人说写字画画有益于病体,于是找到积满尘土的调色板,而存放多年的颜料早已硬结。在家人帮助下重新备齐油画材料,毫无挂碍地画起画来。这是我在绘画上的第二次学步,重新学步的动力在怡情养病,拿出来展示纯属偶然。但我确实愿意听取朋友们的议论和批评,对我来说那将是很有趣的事。

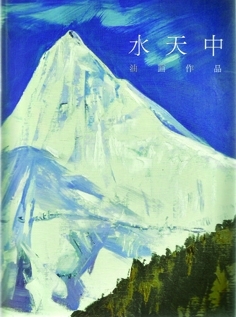

生活环境与绘画格调的关系是不可忽视的,早年记忆对一个人的艺术格局影响深远。对于自幼生长在西北高原的我来说,很难进入清雅秀润“一派江南”的境界。几十年南来北往,独钟情于宏大开阔的自然。即使在海外,我也对荒凉的苏格兰高地,积雪的阿尔卑斯群山之类的景色一见如故。而青年时期在河西荒漠劳动的记忆,更时时浮现心头,荒漠往往是我眺望世界的立足点。但我的荒原在精神结构上简单直率,缺少艾略特那样的神秘宗教情绪,这也算是“事义浅深,未闻乖其学;体式雅郑,鲜有反其习”的明证吧。 2011年 小雪

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇