日前,“一带一路”国际合作高峰论坛落下帷幕,参会的国家领导人及配偶踏上归程时,行囊中都多了一件由中国政府送的特色纪念礼物。此次中国赠的六种国礼,好几件都运用了传统工艺景泰蓝。这已经不是景泰蓝第一次作为国礼亮相了。为什么景泰蓝作为国礼频频出现在外交舞台上?

身世之谜

景泰蓝又名“铜胎掐丝珐琅”,因在明朝景泰年间盛行,使用的珐琅釉多以蓝色为主而得名。关于景泰蓝的起源,至今仍是谜团重重。

举世闻名的越王勾践剑,金黄色的剑身布满了黑色的菱形花纹,正面用蓝色琉璃,背面用绿松石镶嵌出美丽的花纹。这是迄今中国金属工艺运用珐琅的最早历史文物。据此,有专家学者认为,景泰蓝起源地是中国。然而,另外一些学者认为,从现有历史文物看,掐丝珐琅最早源于古罗马,目前所能见到的最早珐琅为公元前13世纪迈锡尼时期的指环。

还有专家认为,景泰蓝的起源和成吉思汗有关。大约在13世纪末,元蒙军队远征,横跨欧亚大陆入侵西亚,俘虏了大批有专业技能的工匠作为工奴运回后方,专为蒙古贵族生产豪华日用品。此时,在阿拉伯地区流行的金属珐琅制作技术与主要原料就传入中国。

关于景泰蓝的起源尚难以定论。但可以肯定的是,这一工艺并非始于明朝景泰年间,其源头可追溯到元朝或更加久远的年代。

从宫廷到民间

在中国的古代工艺品中,绝大部分是官民共享的,但景泰蓝是个例外。景泰蓝只在宫廷内制作,因为它是一门繁复的综合工艺,民间技艺很难达到这种水平。

元代的景泰蓝制品风格粗犷,受工艺水平所限,砂眼较多,颜色也比较单一,主要以蓝色为主。明景泰年间,景泰蓝的制作工艺已经达到相当成熟的阶段。器物的胎大都是以黄铜铸造。清乾隆时期,粉碎技术有了很大提高,釉料研磨的加细,对点润技术的提高和作品的表现力起了很大的作用,产品上的砂眼也大大减少,具有精美细腻之风格特色。

清朝灭亡后,宫廷的手工艺人散落民间,由于时局动荡,政府无力监管和支持手工艺行业的发展,上世纪30年代,景泰蓝一度濒临灭绝。

北平解放后,在梁思成的倡导下,建立了景泰蓝创作专门研究小组和实验工厂。景泰蓝研究小组的成员,除了梁林,还有建筑历史学家莫宗江、油画家李宗津,敦煌学者常书鸿之女常沙娜,当年还在中央美术学院华东分院求学的钱美华等人。

后来,钱美华没有选择大学,也没有选择特种工艺品贸易公司,而是走进了最基层的珐琅厂,工作到退休。几十年后,这位新中国第一位景泰蓝设计大师谈起当时的选择,人们才知道,1955年春,病情恶化的林徽因对钱美华说:“景泰蓝是国宝,不要在新中国失传。”这句话字字铸入钱美华心中,最终决定了她一生的人生追求。

薪火相传

经过林徽因、钱美华、常沙娜等人的不懈努力,景泰蓝工艺得到了挽救和恢复。一代又一代的景泰蓝工艺美术大师薪火相传,不断地创造出具有时代性、民族性的经典作品。

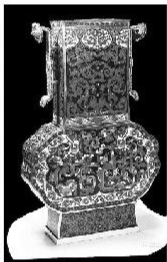

铜胎掐丝珐琅《如意樽》是钱美华在上世纪七十年代设计的代表作品。器型为如意形,纹样以汉代漆器龙纹为主题装饰,构图严谨,色彩以红色为主调,并配以黑、白、黄三色,对比强烈。整体构思严谨,历史感厚重,是难得的艺术珍品。

在颜色方面,元、明两代,只有7种用色,清代出现了20多种,而现在已经有70多种;烧焊方面,燃料由原来的煤炭改进为天然气,温度更易控制,使得釉面光滑,颜色烧制均匀,几乎看不到砂眼;掐丝、点蓝方面,辅助工具进行革新和改进,使得掐点技艺更加高超。

景泰蓝发展至今,已不仅仅是一种工艺品的名称,更象征着一项古老的工艺所焕发的鲜活的生命力。精湛典雅的纹饰技巧、金碧交辉的迷人色泽、动人心弦的华美气韵、流光溢彩的艺术韵律和独树一帜的民族风格,当是其能成为国礼的原因。

(综合自《北京日报》《东方早报》5.29 曹静)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇