2001年春,昆明古玩界朋友说替我找到两幅清代描绘云南少数民族的图画,这是我三个月前请他们替我搜寻的结果。一眼看去,惊喜若狂:那熟悉的构图,那熟悉的画面,又远比我想象中的精彩!这就是学界认为早已散逸无存的《云南种人图说》中的两帧,画面绘制精美,题记字迹工整,且钤盖篆体白文“滇南李祜”印一方。这两帧画进一步证实了我手上那一百零九帧白描稿确实是《云南种人图说》正式绘制前的白描定稿本。

事情要从十几年前说起:1999年,偶然在昆明一古玩肆中看到一百一十九帧描绘云南种人的白描稿,每幅描绘一“种人”,并题记一则。古旧的画稿,笔意酣畅,技法娴熟,而簇新的册页,材料低劣,装裱粗俗,二者反差极大。店主称是李仰亭真迹,问其售价,开口就是大几十万,且有“三不一可”的规矩:不许拍照,不许抄录,不许临摹,但可以随意翻阅。这是新近装裱的旧典籍,还是今人作伪的赝品?它与散逸已久的《云南种人图说》有什么关联?辨伪识真是第一要务!我的辨伪从题记内容和绘画本身两方面入手:题记的遣词、用字、语气等等是否与清代嘉庆年间相符,例如,全书描述的是云南诸族,但只要题记中出现“民族”一词,哪怕一次,那此书便是伪作无疑,因为“民族”一词的使用始于清末,而不可能出现在之前百年的嘉庆时代;再如,题记中提及的地名,应符合于清代地名、建制。绘画技法上如有近代西方绘画技巧之痕,就大可质疑了。我三天两头地跑这家古玩店,潜心阅读,审视辨识,更多的时间则查史料,找线索。历时十月,凡百余次,确定此图说是《云南种人图说》正式绘成设色本前的白描稿本。于是便与店主讨价还价,最终买下了这批珍贵的古籍。

民族是历史的产物,有其发生、发展和消亡的过程。清代是我国现代民族最终形成前夕的重要时期,在云南出现的多部记载当时云南诸族的图册,留下了现代云南民族演变、形成的轨迹,其人类学、历史学价值不言而喻。这些图册中,收录最全、影响最大、声誉最高的,当数嘉庆二十三年(1818)云贵总督伯麟委托著名书画家李祜(仰亭)主持创作的《云南种人图说》(又称《伯麟图说》)。“种人”一词,不同于今天“民族”的概念,对居住于同一地域的人群,他们在服饰、语言、习俗、宗教信仰、生产、生活方式上有异于周边其他人群,都被视为一种“种人”。因而这些记述“种人”的典籍,是从一个比民族更小、更具体、更细微的视角,记录了云南诸族中一个个特殊群体的生存情状。特别是“图说”性质的著作方式,融形象描绘和文字叙述于一体,在前影像技术时代,更显珍贵。《云南种人图说》问世后,赞誉不绝,道光《云南通志》称它“神采酷似”。道光《昆明县志》曰:“图成,神采酷肖,称善本云。”但到了道光后期,这部著作似乎就没有人再看到过,一百五十多年踪影全无,学界认为此书已散逸不存,后人所能看到的,只有道光《云南通志·种人志》所引述的几十条“题记”文字和刻版粗率模糊、略去了场景、减少了人物的“种人”画面,丝毫也显不出原作的“神采”。

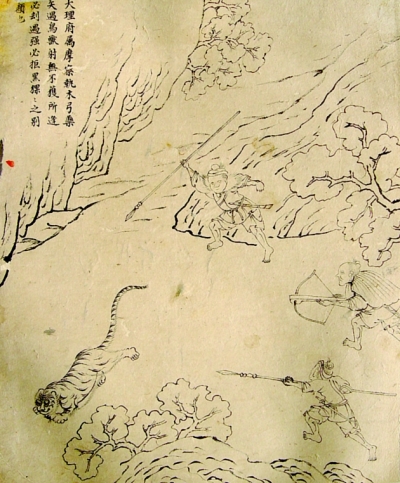

《云南种人图说》不同于乾隆时期的《皇清职贡图》那种“以昭王会之盛”的应景之作,而是出于迫切需要全面了解云南民族当时的状况,以解决云南所面临的动荡局势而决定组织编撰的。白描稿形象地描绘云南全境各“种人”的装束、服饰、生活环境、生产方式、风俗习惯。题记则简述该“种人”的名称、分布地域、生存环境、习俗风尚、性格特征、服饰特点和谋生手段。李祜对画面场景、人物都经过仔细考量,反复斟酌,力求真实。题记文字重视现实调查材料,凡新的调查资料与旧《志》不符者,不录旧《志》,而重新撰写,对引用的史料,也作了补充、修改、订正,以符合现实情况。

在白描稿上,有墨笔竖干和朱砂圈点,一百一十九帧,无一例外,这与画面毫无关系,应该是李祜在创作时,每一“种人”均有几种构图,供伯麟等大员选择裁定,选定后再绘制最终的设色定本,而这批白描稿是经确认的白描定稿本。

中国社科院民族学所藏108帧《滇省夷人图说》、国家博物馆藏108帧《滇南夷情汇集》、中央民族大学藏108帧《御制外苗图》和云南省博物馆藏12帧《普洱府图说》,具体创作年份和作者均无考,与这批白描稿和两帧设色本对照研究,可知是《云南种人图说》的抄绘本或改绘本,且所收绘“种人”数均少于原本。

一百一十九帧白描稿亦不是全本,其中缺云南府、顺宁府、曲靖府和武定直隶州的“种人”,与上述藏本综合研究,《云南种人图说》收绘“种人”超过一百五十种。

通过一百一十九帧白描稿、两帧设色定稿、一部道光《云南通志·种人志》和几部抄绘本和改绘本,终于弄清了闻名遐迩的《云南种人图说》的基本脉络,果不负“神采酷似”、“善本”的赞誉,不负李祜“老画师名”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇