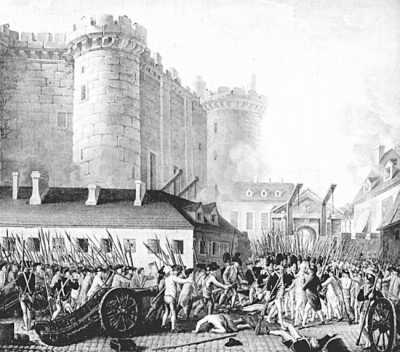

1856年,托克维尔的传世之作《旧制度与大革命》在法国出版并引起极大反响。此时距离1789年法国大革命爆发已有半个多世纪,然而大革命尚未完成。法国大革命是一场充满悖论的革命。就其对世界历史的影响而言,任何一场革命都无出其右。然而就其给法国带来的直接后果而言,它却是一场不成功的革命。大革命以摧枯拉朽之势破坏了旧秩序,却未能顺利建成新秩序。自1789年至1814年,法国历经多次革命,制订了多部宪法,政权如走马灯般更迭,却始终无法确立稳固的新秩序。正因为破旧而未能立新,旧秩序很快卷土重来,波旁王朝于1814年复辟。而不久之后,法国又相继爆发两场革命——1830年的七月革命和1848年的二月革命,并在革命后相继建立七月王朝和第二共和国。但第二共和国很快又遭遇危机,当人们在危机中迷茫失措时,历史再次重演,路易·波拿巴仿效拿破仑·波拿巴,借机发动军事政变,于1852年建立了第二帝国。

托克维尔生于1805年,逝于1859年,这意味着他生于法兰西第一帝国,逝于法兰西第二帝国。这位酷爱自由的贵族生于奴役并且死于奴役,这不能不说是一个巨大的悲剧。对于托克维尔这一代法国人来说,一个沉重却无可回避的问题是:为什么大革命追求自由和平等,却不断走向奴役?为什么大革命追求博爱,却不断陷入政治斗争的血雨腥风之中?法国怎样才能真正实现“自由、平等、博爱”的革命理想?

和18世纪末那些激情飞扬地参与到革命洪流中的革命者不同,生活在19世纪上半叶的托克维尔面临的时代问题是重建革命的废墟之上的法国社会,从而完成大革命。要做好重建的工作,首先必须认真反思大革命。托克维尔以社会科学家的严谨态度,考察了大量历史事实,并在此基础上对大革命作出了独到的阐释。法国20世纪著名的历史学家孚雷把托克维尔誉为“反思”大革命的先驱。孚雷之所以强调“反思”二字的重要性,是因为“反思”大革命既不同于站在大革命一边一味颂扬革命,也不同于站在大革命的对立面一味谴责革命。前者是雅各宾派所持的立场,后者是极端保王派所持的立场。托克维尔借助对历史事实的实证考察,超越了党派意识形态之争,以一种较为不偏不倚的态度审视革命,这也正是托克维尔的著作具有经久不衰的魅力的重要原因。

值得注意的是,尽管托克维尔写作此书意在反思大革命,但仅仅观察大革命本身是不够的,只有“在大革命以前的各个时代才能找到照亮大革命的灯火”。他认为,追求自由和平等的大革命实质上是一场平等革命,因为自由曾以各种形式存在于古代和中世纪,大革命的目标是把仅为少数人享有的封建自由改造成人人平等享有的现代自由。托克维尔在《论美国的民主》绪论中指出,平等革命早在很多个世纪之前就已经在基督教民族开启。欧洲历史上发生的诸多重大事件——基督教会的扩张、科学艺术的发展、工商业的进步、王权的兴起,无一不是使贵族的地位下降,使平民的地位上升。在推动平等革命的因素中,托克维尔最关注的是兴起于中世纪后期的绝对王权。可以说,绝对王权正是《旧制度与大革命》一书的头号主角。此书的核心主题就是探讨绝对王权的“作品”——中央集权给法国的政治社会状况和人们的心态习惯带来的深远影响。

在中世纪的封建体制中,教会、王权、贵族、自治市镇等势力鼎足而立,王权只是多个权力中的一元,教区、贵族领地和自治市镇等享有高度的自治权。这种自治权亦称“封建自由”,它是少数人依据封建契约享有的特权。自中世纪后期起,西欧各国普遍出现王权扩张的倾向。王权逐步剥夺贵族等中间团体的自治权,王权遂演变成“绝对王权”,中央集权由此产生。绝对王权是一把“双刃剑”。它的出现,既打击了特权等级,加速了平等化进程,同时也扼杀了封建自由。绝对王权的“作品”——中央集权同样具有双重性。托克维尔区分了两种中央集权:政府集权和行政集权。前者指的是对全国性事务的领导权集中到中央。后者指的是对地方性事务的领导权集中到中央。托克维尔赞赏政府集权,认为它造就了统一的公权力,为统一的现代民族国家奠定了基础;但他反对行政集权,认为它破坏了地方性的自主政治生活,不仅加速了旧制度的毁灭,也给大革命重建自由带来巨大障碍。在《旧制度与大革命》中,托克维尔着重分析了行政集权的消极后果。

到旧制度末期,法国已经确立起一个由国王任最高行政官员,由总监、总督、总督代理等不同层级的行政官员构成的行政机器,负责掌管全国性和地方性的事务。托克维尔举了一个令人印象深刻的例子来说明旧制度末期行政权力的扩张:在中世纪,法国的农村教区由全体居民选举官员,管理教区内部事务;然而到了18世纪,一个农村教区想要修补被风刮坏的教堂房顶或者仅仅是想要开支25里佛,必须获得作为最高行政委员会的御前会议的批准。那么,由行政权力包办纯属地方乃至个人的事务会带来何种后果?

首先,它导致了社会自组织能力的丧失。正如重农学派经济学家杜尔哥观察到的,旧制度末期的法国教区只剩下“一片茅屋和与茅屋一样被动的居民”。托克维尔也注意到,不少法国人把政府视为上帝,认为只要政府不介入,什么重要的事都办不好。他们凡事都祈求政府的帮助,反过来,当他们遭遇不幸时,也把一切归咎于政府,甚至连季节气候的异常,也责怪政府。社会自组织能力的丧失隐藏着巨大的危险:当政府遭遇危机时,缺乏自组织能力的社会和缺乏自治能力的人民无法给予它必要的支援。因而一旦行政机器运转失灵,社会迅即陷入动荡。

其次,它导致了社会公德的丧失。由于没有机会参与公共事务、甚至连个人事务也经常由行政权力包办,旧制度末期的法国人对公共事务十分冷漠。他们像陌生人一样生活在自己的国度,“对自己村庄的遭遇、街道的治安、教堂教士的处境,都无动于衷”。他们认为这一切都与他们没有关系,应当由政府来管理。

第三,它导致了社会的分裂和社会成员之间的冷漠与仇恨。在中世纪,地方性的政治生活为不同等级的人们的相互往来与彼此协作提供了机会。当地方性的政治生活被摧毁之后,人们开始相互疏离,各等级彼此之间的冷漠和仇恨也随之增加。贵族和资产者不再需要经常性地彼此接近、和衷共济,他们现在只是竞争对手。贵族不再享有对领地的统治权,因而不再愿意承担庇护农民的义务。社会的分裂解释了大革命中惨烈的阶级厮杀及政治和解的困难:当被社会分裂长期隔离的各个阶级在大革命中彼此重新接触时,“他们首先触到的是他们的伤痛处,他们重逢只不过是为着互相厮杀。甚至到今天,他们虽已不在世上,但其嫉妒和仇恨还留在人间”。

由上述可见,托克维尔十分重视分析行政集权给法国的社会状况和人们的心态习惯带来的后果。托克维尔为何如此关注社会和人心?因为1789年至1852年的历史经验告诉他,革命后的重建不能仅仅依靠制订美好的宪政蓝图。一个稳定的现代政治秩序,不仅需要制度的支撑,还需要社会和民情的配合与支持。托克维尔曾用一个著名的比喻来解释大革命失败的原因:革命者只是“将自由的头颅安放在一个受奴役的躯体上”。也许可以这样来理解这个比喻的寓义:只有重建社会这个“躯体”,在既独立自主又相互协作的社会生活中培育公民精神,现代政治秩序才能真正稳固地确立起来。

(作者单位:首都师范大学历史学院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇