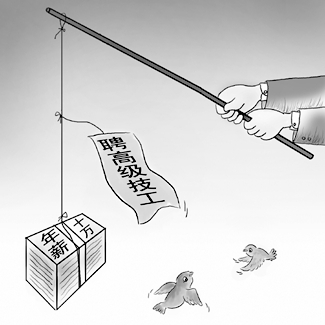

这个春天,“抢”、“留”、“荒”成为用工企业老板心中最敏感的字眼。深圳一家民营电池厂的老总胡太国说,办厂10多年了,每年最让他头疼的事就是招工难,今年最“明显”的是出现了内地和沿海甚至到东南亚一带去抢高水平技工的现象,以至于现在“找钳工比找硕士都难”。

胡太国的感受也从一个侧面反映出,“用工荒”实则是“技工荒”,本轮“技工荒”暴露出目前并不是劳动力的绝对数量不足,而是劳动力结构不合理的现状。

于是,在这种趋势下,我们看到这样的现状——

一方面是高级技工人数不断增加,另一方面是技工缺口依然严重。统计数据显示,从2004年到2009年,我国技工学校毕业生人数由53.5万人增加到115.2万人;各个职业技术院校每年培养中、高等职业生近千万人;接受各类实用技术培训的人员1.5亿人次,每年用工的人数将近两亿人。然而2010年,对全国116个城市用人监测显示,各技术等级技工均“供不应求”,高级技师和技师岗位空缺与求职人数的比率分别为1.89和1.87。

一方面是企业急需高技术工人,一方面却是高技能型人才匮乏。目前,在我国,技能型人才结构呈现典型的金字塔式。数据显示,我国目前有技工约7000万,其中初级工所占比例为60%,中级工比例为35%,高级工比例仅为15%。而在发达国家,高级技工占技术工人的比例通常要超过35%。即便如此,在发达国家,高级蓝领依然供不应求。在美国,高级蓝领的就业前景和收入均超过普通白领。

当“十万元年薪招不到高级技工”成为“技工荒”的代名词时,技工,这一曾被冷落的名词,重新闪耀着新的光泽。于是我们不禁要问,高级技工有这么“抢手”吗?上海机床厂有限公司人力资源部部长吕一飞做了这样的比喻:一辆自行车,普通工人照着图纸组装,骑起来可能非常“紧”,1分钟轴承只转30圈,但“老师傅”装起来的车子,骑起来就十分轻松,轴承每分钟能转100圈,“手艺”就在这里头了。可以说,没有高级工,上百万元的高档机器无法正常运转;没有高级工,订单就得眼睁睁地流走;没有高级工,企业就会被对手打垮。

我们知道,在我国技能人才的培养主要有两种模式,一种为传统的企业培养,即通过生产一线岗位磨炼培养,一般需要10年以上时间;另一种是学校培养模式,即通过在职业学校的培养,再经过到企业磨炼,一般需要3到5年。显然后者较为迅速。本轮“技工荒”再次向职业教育的薄弱环节发出时代拷问。

冰冻三尺非一日之寒,“技工荒”也是如此。在我国,重学历、轻技能的现象由来已久,在这种观念指导下,更多的人希望自己的孩子能够考上大学,而不是成为技术工人。在重学历、轻技能的片面人才观的影响下,高学历人才与高技能人才不同待遇的使用制度依然存在。在转变经济发展方式的大背景下,很多企业正在转型升级,这种“有人无技”的状况已经成为制约我国产业升级换代的瓶颈。

近两年,“技工荒”的不断出现也促使人们转变对技能人才的观念,许多地方和企业也出台了切实有效的措施营造技能人才成长的良好环境。然而,目前技能人才的培养在地区间、企业间进展很不平衡,多数企业没有发挥技能人才培养的主体作用。

反观国外,美国、德国等发达国家的技能人才培养模式能够给我们很大的启示。在美国,职业教育以能力培养为基础,以岗位群所需职业能力的培养为核心,进行“宽专多能型”教育。德国职业教育则采取了国家立法支持、校企合作共建的“双元制”模式,其中职业技能学校主要职能是传授专业知识,企业或公共事业单位等校外实训场所,则能够让学生在企业里接受职业技能方面的专业培训。

那么,谁来帮我们的企业解人才之渴?现实情况下,要让我国的“技工荒”不再重来,要在“软件”和“硬件”两个方面付出努力。首先要彻底改变培养方式,加强企业与学校的合作,以市场为导向,培养企业所需要的人才,使技能人才做到学有所用。同时,完善高技能人才的考核和激励机制,为技能人才提供施展才华的空间。我们不仅要营造出能工巧匠与科技精英一样光荣、同等重要的社会环境,营造技术工与城镇职工一样培养的良好环境,更要扩大技能人才培养范围,建立技能人才辈出的政策和制度环境,逐步形成培养快、待遇高的培养机制和激励机制。只有这样,技能人才成长的春天才能真正来临。(新闻观察员 李慧)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇