■吴适瞻

在我读完《朝花夕拾》后,我和爸爸来到北京鲁迅故居,故居位于鲁迅博物馆内。那天雨下得很大,来到故居,讲解员的声音在耳边响起:“大家跟我看,这座小院由鲁迅亲自规划,找匠人砌墙,把北房隔成了三间:最东边的是鲁迅母亲卧室,中间是堂屋,最西头是鲁迅原配夫人朱安的卧室。堂屋北面接出一间,是鲁迅的卧室与工作室……”

刚开始还有些兴趣,不过随着雨声、人声、风拂过树叶的沙沙声交织在一起,讲解员说的“友人书信”和“《彷徨》手稿”逐渐在我耳边模糊下去。我忍不住打了个大哈欠,我实在对这些提不起太多兴致,到了最后,几乎是左耳进右耳出,机械地跟着前面的人点头,装出一副似懂非懂的表情。

我看到附近有个展厅,决定去转转,说不定能发现有意思的事。在展柜里,我看到了一本泛黄的《二十四孝图》。书页上印着“郭巨埋儿”“老莱娱亲”的插画,线条简陋却透着刻意的“孝道”说教。忽然想起他在文中说的,小时候读这些故事时,既觉得荒诞又隐隐不安——对“郭巨为孝埋子”的不解,对“老莱装婴孩哄亲”的怀疑,原来这份对“理所当然”的追问,早就在他心里扎了根。

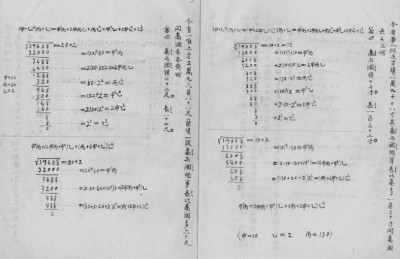

往里走,看到鲁迅在日本留学时的课表,大部分课程是日文,还有数学、地理等。再往后,是他做数学题的手稿,字迹工整得让人惊叹,刚才的困意顿时消散。上面有些繁体字,我只能根据上下文慢慢推断,其中一张是乘方运算表格,还有代数和几何题。最让我惊讶的是,几何里居然出现了三角函数! 我忽然明白,当年对《二十四孝图》的怀疑,和后来对着公式反复演算的认真,应该是同一种精神——不盲从既定的答案,非要亲自拆解、求证,从对荒诞故事的警惕,到对科学原理的深究,不过是用不同方式拒绝“囫囵吞枣”地接受世界。

最后,我看到了鲁迅弃医从文时看到的那份幻灯片,有些页面已经丢失,残存的画面里,灰蒙蒙的背景下,几个中国人麻木地站着,围观同胞被日军处决。没有刻意的渲染,可那份无声的漠然像针一样扎进眼里。忽然就懂了,为什么那些工整的医学笔记会被放下,为什么手术刀最终换成了笔。当一个人的痛苦无法唤醒一群人的灵魂,解剖人体的骨肉远不如解剖人性的弱点更有力量。

雨声不知何时小了,故居里讲解员的声音仿佛又在耳边响起,只是这一次,那些“书信”、“手稿”不再模糊。原来伟人的选择从不是突然的转向,而是从《二十四孝图》里的质疑萌芽,到演算纸上的严谨求证,再到幻灯片前的痛彻觉醒,一步步走出来的。

走出展厅时,雨停了。回望那栋朴素的故居,忽然觉得,那些曾让我困倦的细节,其实都藏着周樟寿如何成为“鲁迅”的答案。

(作者为中国人民大学附属中学早培七年级4班学生,指导老师:孙青)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇