■周长超

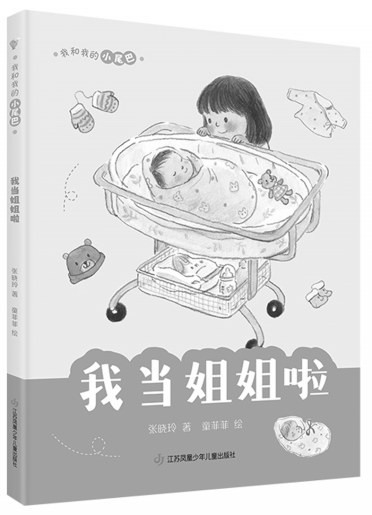

前几天,十岁的女儿举着张晓玲的《我和我的小尾巴》,跑过来跟我说:“这本书太好看了!”一部儿童文学,孩子说好看那一定是好看的,这是来自孩子自觉颁发的勋章。我追问她为什么有趣,她被问住了,摇了摇头说不知道,还嘟囔着“有趣就是……有趣呀”什么的。“有趣就是有趣”,这份关于童趣的天然的混沌状态,一直在儿童文学阅读接受过程中普遍存在,同时也是评论儿童文学时要勘破的朦胧状态。这部《我和我的小尾巴》最动人的核心要点,恰恰是充盈着的童真童趣,它以儿童的感官为棱镜,将平凡的生活瞬间折射出永恒的诗意趣味。作者张晓玲用轻盈活泼的笔触,文学化重现姐妹成长的温情点滴,努力用日常叙事承载闪亮的新时代儿童幸福美好生活。

什么是童趣? 沈复在《浮生六记》中写道:“余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。”我想,一篇优秀的儿童文学作品,恰恰正是在于这种对“藐小之物”的凝视,从中感受到物外之趣的。但凡儿童文学的不朽作品,无不深谙这种“凝视的哲学”。《小王子》中,小王子会蹲在星球上看日落四十三次,也会为一朵玫瑰感伤;《窗边的小豆豆》里,小豆豆把钱包掉进进了粪池里,她执着地用舀子一勺勺淘粪,后来似乎忘了找钱包,而是沉浸在寻找和探索的快乐里。孩子在凝视时,不需要意义,甚至不需要结果,只是单纯地“看”。

在《我和我的小尾巴》中,乐乐开始并不能理解怀孕的妈妈,直到有一次在幼儿园里,怀孕的陈老师和妈妈同意孩子们摸一摸妈妈的肚子,乐乐主动地维持秩序,“指挥完所有的小朋友,我已经满头大汗了”。这些看似琐碎的细节,绝非闲笔,是孩子用眼睛、用心灵、用所有的感官与精彩世界签订的原始契约,只有先学会“看见”,才能真正“理解”。儿童文学中的重要事物,从不是用世俗意义上的“有用”“没用”来评判的,而是用“我是否在意”的情感联结来锚定和对标的。这也就是,乐乐似乎在帮助完妈妈之后,才对“保护妈妈”有了清晰的情感体认,其内在的逻辑基础。

“见藐小之物必细察其纹理”,反映的是儿童所特有的“凝视微观”的超能力。对细节的执着,肯定不是所谓的“钻牛角尖”,是儿童用浅显的经验和飞翔的想象来重新构筑世界认知的一种方式,用一些具体而微的物件、意象来锚定和对标抽象的、复杂的、宏观的意义。所谓“物外之趣”,本质是儿童用最原始的生命力、敏锐的感受力对世界进行的诗意再创作、再阐释。这种与功利绝缘的趣味,其价值不在于实用,而在于心灵轨迹的塑造。守护、珍视、创作更多的超越功利主义的“物外之趣”,恰恰是儿童文学的使命之一。反观,这种超越功利主义的、融入日常生活的“无用”趣味却有意想不到的“大用”,正所谓“无用之用方为大用”。那些看似可有可无的童年的记忆、感触、情感,最终会内化为孩子对生活的热爱,对美的敏感,对生命的敬畏。孩子天生是诗人,儿童文学天然是诗歌。童趣的本质,就在于便是以赤子之心绘制全新的认知地图,在“藐小之物”里看见浩瀚无垠的星辰大海。

反转,是儿童文学作品中童趣的重要来源和动力引擎之一。说到反转,很多人首先想到的是影视剧中惊心动魄的桥段,可能是各种时空颠倒错乱,也可能是人物善恶逆转、情节跌宕起伏。在儿童文学里,反转叙事仍然是凭借颠覆少年读者期待和想象的策略,来制造或者放大某种认知错位,持续不断引发“顿悟”或者苏童所说的“突袭感”的一个过程。不同的是,这种被颠覆、被刷新的认知预期是儿童式的、细小幽微的、混沌模糊的理解框架,与成人世界的认知逻辑大相径庭。

比如,在《我和我的小尾巴》中,就蕴含着几种不同类型的反转,其中相同的一点是,营造反转的底层逻辑就在于认知能力的落差,其中既有成年人与孩子之间的差异,也有姐姐和妹妹因所处成长阶段不同带来的差异,甚至是不同人之间的理念差异。

姐姐认知领域中的小树,总应该“有树的样子”。可在妹妹的经验里,却没有这样的先入为主的印象。她的行为和解释就有了一种对我们甚至包括阅读的小孩子所固有的一种认知圈层的摧毁,这种误读既有陌生化的会心一笑的趣味,同时又有了一种对树木的、乃至对生命力的重新思考。读者思考的过程,也是对儿童“泛灵论”思维方式的理解和浸润的过程。

这看似是“杯水微澜”的小事,其实是姐姐观察“妹妹观察小树”的一种“双向视角”和嵌套结构。里面潜藏着的是儿童眼中的成人世界和成人眼中的儿童世界,甚至还有姐姐眼中的妹妹的世界,这无疑扩大了文本所蕴含的信息、感觉容量,文章的层次也错落有致起来。妹妹最初的期待是“竹签发芽”,但现实是“竹签未发芽”,这种失败却成了“故事的新起点”。

意外的是,一个竹签因为攀爬的牵牛花真的成为了孩子眼中的“小树”。这种意外的、反直觉反转需要贴合大部分读者的日常生活经验,让反转可以让人接受得心悦诚服。妹妹也并没有将依附在小树上的植物,认定为“这是别的植物”,而是一种陶醉的欣喜。文中通过姐姐的视角制造了意料之外的“反转感”,那叶子并不是长在竹签身上,可那又怎么样呢? 妹妹的认知里没有这种清晰的切割,她的“小树”是一棵树还是一棵牵牛花,带给她的是同样的惊喜。她在等待竹签发芽,而牵牛花的生长、攀爬恰好成为了这个期待的“续章”,或者可以理解为,孩子的期待随着植物生长而不断铺展开来,有了更多更具体的形态。这就是关于生命力的诗学。

故事讲到这里,图穷匕见。无论反转叙事有了多少“山路十八弯”,最终都会指向一个“最后的真实”。到了这里,所有积蓄的力量都会在这一刻释放,带来一种绝路逢生的,对观念、情感的剧烈冲击。借此,妹妹用生活完成了对姐姐的反向教育,作者也完成了向读者的理念传达。一般来说,都是大人教育孩子,姐姐教育妹妹。当妹妹想要“和世界重新玩一次游戏”的时候,姐姐突然意识到,人生有无数可能性,世界的奇妙,不在正确的抉择之中,而在继续生长的可能里。这种无法定义、不被束缚的生长,恰恰是童趣最珍贵的力量。当然这也是反转叙事最动人的价值,让我们在成人世界的各种确定性之外,重新发现了另一种可能:一种永远在生长、永远有期待、永远充满惊喜的可能。

书中让人会心一笑的此类小事儿俯拾皆是,阅读起来有一些陡然而生的惊喜感,又会带来一些回味悠长的思考。童趣不是浅薄的搞笑。儿童文学中的童趣,永远蕴含在对孩子的内心世界的体认之中,蕴含在成人逻辑与儿童想象之间的断裂、摩擦和碰撞之中,蕴含在不停反转、不断刷新的关于世界的理解和感悟之中。

在《我和我的小尾巴》里,作者精心编排各种经典化的反转叙事,比如,成人儿童认知反转、姐妹间成长阶段反转、事件动机与结果的反转,营造和拓宽更为丰富多元的、多维度的童趣的集合体。这本书的成功之处,也正是源于作家对儿童心灵的深度观照,让这部作品在日常凝视中,实现了家庭情感与时代发展融合的完整图景。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇