■王纪宴

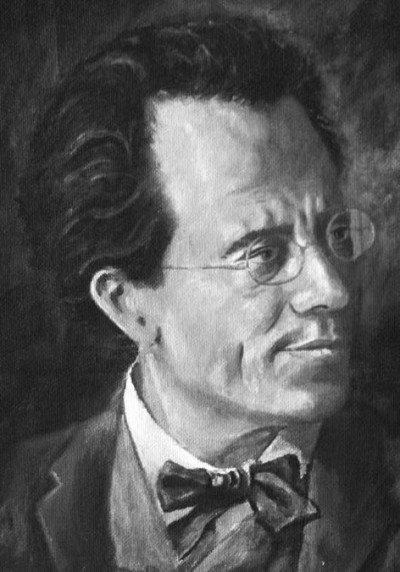

在今年春夏之交首都古典音乐舞台丰富多彩的演出中,5月15日晚由亚当·费舍尔指挥德国杜塞尔多夫交响乐团在中山公园音乐堂演出的“马勒·生命的礼赞”格外引人瞩目,不仅由于杜塞尔多夫交响乐团在其悠久团史上曾由门德尔松和舒曼这样的伟大作曲家领导,也由于亚当·费舍尔作为当今国际乐坛指挥名家所享有的知名度,以及他作为首席指挥与杜塞尔多夫交响乐团录制的马勒交响曲全集引起的关注和反响,更重要的原因在于,这场音乐会的曲目是古斯塔夫·马勒的第九交响曲。

马勒的音乐虽然在当今越来越受到热爱,但毋庸置疑,很多时候,指挥家、乐团和听众被马勒作品所需要的庞大乐团所发出的响亮壮丽音响所吸引,而马勒的音乐有时也不免牺牲于声音之中,成为昔日攻讦马勒音乐的评论者所称的“无意义的喧哗与骚动”。即使有着演奏马勒音乐深厚传统的实力雄厚、技巧精湛的世界顶级乐团,甚至曾经在马勒本人指挥下演奏过他的作品的“马勒乐团”如维也纳爱乐乐团和阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团,每一次演奏马勒的鸿篇巨制也未必不是新的挑战。以“极繁主义者”自居的美国小说家T.C.博伊尔热衷于写那种“内容多到溢出而又没有完全失控”的句子,而这一说法在一定程度上也适用于形容马勒的音乐! 而如何将密集的音符背后“多到溢出而又没有完全失控”的内涵挖掘表现出来,既是站在指挥台上的人肩负的艰巨神圣重任,也仰赖于交响乐团全体音乐家的演奏技术和精神投入状态,而至关重要的因素之一是听众对马勒音乐的心灵共鸣。

从马勒第九交响曲的第一乐章开始,由第二小提琴奏出的主题,在如同叹息般的旋律中流露着一种复杂的情感,对于很多人而言,这是通常的乐曲解说所分析的马勒对生命的眷恋和惜别之情。而对于很多人而言,从这个乐章开始,死亡的主题时隐时现,如影相随。马勒就曾在总谱手稿上写下“啊,我逝去的青春,我逝去的爱!”而在“第二维也纳学派”代表作曲家之一阿尔班·贝尔格看来,马勒第九交响曲的第一乐章是他“毕生所写的最壮丽的音乐篇章,它表现了对人世的异常热爱,表现出作曲家多么渴望人世间的平静生活,渴望感受无限深邃的大自然。”能够完美印证贝尔格这一看法的一点在于马勒对其他作曲家音乐片段的“引用”,包括贝多芬的第29钢琴奏鸣曲“告别”和“圆舞曲之王”约翰·施特劳斯的《享受生活圆舞曲》。亚当·费舍尔与杜塞尔多夫交响乐团更趋向于以客观理念对待马勒的音乐,并未可以突出悲伤色彩,从而让马勒的音乐展现出更多的本真与丰富,这是一种更具时代感的音乐阐释风格,也是更忠于马勒精神的演奏。正如哲学家和音乐理论家泰奥多·阿多诺所指出的,理解马勒的音乐,听者需要认识到“它们很少与(作曲家的)私人身份关联在一起,实际上马勒不会把私人身份变成工具,用以生产交响曲。音乐质量的等级越高,就越是深入到世界的矛盾中去……即使在音乐进程中出现了‘自我’,这也是他的参照点,类似于文学叙事中潜藏的客观的‘自我’,由于审美事物的深渊(Abgrund),与写下它的人分道扬镳。”

在马勒的总谱上标记为“从容的连德勒舞曲速度,略显粗放有力的”的第二乐章中,连德勒舞曲这种被认为是圆舞曲前身的缓慢而略显笨拙的奥地利民间舞蹈,作为马勒钟爱的音乐形式,继他在创作第九交响曲之前的多部作品中运用之后再次登场。费舍尔指挥下的杜塞尔多夫交响乐团在这个乐章中虽然在音色的温暖上并不具备维也纳爱乐乐团那样的“调色板”,也没有我们在卡拉扬与柏林爱乐乐团的著名录音中所具有的那种令人赞叹的明澈感,但就连德勒舞曲所具有的朴拙感而言,同样有一种本真之美,而对于马勒这个乐章的深层内涵——与民间舞蹈的生命力对照的古怪的“死亡之舞”,费舍尔与乐团给予了充分强调。而在第三乐章“回旋曲-幽默曲”中,马勒对演奏的表情指示“极为反抗性地”被赋予富有个性的鲜明色彩,马勒的音乐在很多时候所具有的辛辣讽刺感并未因对音色美的考虑而被淡化甚至抹平。这是马勒作为20世纪作曲家、作为分离派绘画的支持者和弗洛伊德的同时代人在音乐表现上奋力开掘所达到的新的表现深度,他不仅嘲讽世间的诸种狂热徒劳行为,也将他的讽刺指向具体的人——马勒将这个怪诞乐章献给他的“阿波罗兄弟们”,那些曾对他恶语中伤者。

在第四乐章中,亚当·费舍尔与杜塞尔多夫交响乐团正如在他们的录音中一样,在这个感人至深的柔板乐章实现的是为马勒音乐所具有的精神升华感,也就是说,如果说马勒这部交响曲的内涵与死亡密切相关,那么在最后一个乐章中死亡获得了另一种形式的存在——对死亡的超脱,这也是马勒第二交响曲的终曲乐章的核心精神。作为这一晚中山音乐堂听众席悉心谛听的听者,笔者再次体会到马勒最忠实的支持者之一、老一辈指挥家布鲁诺·瓦尔特对马勒第九交响曲这个柔板乐章尾声的诗意描绘——“像一片浮云消逝在蔚蓝天际”。这样的壮丽尾声让人相信,马勒第九交响曲的内涵与意义并不局限于很多人热衷谈论的死亡主题,而是诗人里尔克所称的“终无所怨的生命礼赞”。

这场音乐会也再次证明我们的音乐听众对马勒音乐的热爱以及对复杂深刻音乐的专注聆听,在全曲演奏结束后长时间保持的安静即是证明。如果将时间追溯至马勒逝世100周年的2011年,即国际音乐界在那一年所称的“马勒纪念年”,马勒的音乐在我国得到前所未有的重视。北京的国家大剧院精心策划的10场马勒系列音乐会从7月9日下午演出的马勒第二《复活》交响曲开始,直到12月2日捷克爱乐乐团演出马勒第六交响曲,跨越半年的马勒之旅中包括了11月11日由柏林爱乐乐团在西蒙·拉特指挥下演奏的令人难忘的第九交响曲。而在那一年的金秋十月,北京国际音乐节的马勒交响曲系列演出与国家大剧院构成奇妙壮观的“复调”,使得北京一时成为马勒年全球范围内演出最密集的城市之一。中国听众首次有如此多的机会通过聆听高水准的马勒音乐走近马勒,感悟马勒精神世界的浩瀚与伟大,体会马勒音乐所表达的慰藉和振奋。

马勒作为生活于19世纪下半叶至20世纪初的西方作曲家,他的一个令世人瞩目的独特之处在于,他是第一位为中国唐诗谱曲的交响乐作曲家,他的《大地之歌》,作为整个交响音乐文献中一部十分独特的作品,让李白、钱起、孟浩然和王维笔下的优美诗句以及魅力独具的中国诗境跨越了悠远岁月和万水千山,同发源于欧洲的壮丽的交响音乐融为一体,在一种全新的语境中展现出二者作为人类精神活动的灿烂结晶所具有的默契与共鸣。

马勒于1908年夏开始创作、在这一年的9月1日前完成的《大地之歌》,从构成与形式上看,是一部由六个乐章组成的管弦乐歌曲套曲,马勒将自己从创作生涯之初就开始运用的两种音乐体裁——交响曲和艺术歌曲——融合在了一起,但在马勒心目中,它仍是交响曲,出于一种贝多芬之后的作曲家恐惧心理或迷信,马勒未将它按照创作顺序在第八《千人》交响曲之后编号为第九交响曲。毕竟,在此之前的贝多芬、舒伯特以及与马勒有师生之谊的布鲁克纳,都是在完成第九交响曲后辞世的,这不免给“第九”蒙上一层不祥色彩。在完成《大地之歌》后,马勒以为超越和摆脱了“第九”的魔咒,于是在1909—1910年创作了第九交响曲,之后又开始动笔创作第十交响曲,但只留下第一乐章以及其他乐章的草稿即离开人世。同第九交响曲一样,《大地之歌》在马勒生前并未有机会演出,直到马勒去世六个月后的1911年11月20日,瓦尔特才在慕尼黑指挥了这部作品的首演。

马勒这位出生于当时的奥匈帝国广大疆域内波西米亚小镇伊格劳、在帝国首都维也纳接受音乐教育和度过一生主要岁月的音乐家因何被遥远国度的诗篇吸引?马勒并不通晓汉语,他在1907年夏天读到了当时刚出版不久的一本翻译为德语的中国古代诗歌集《中国之笛》。而这本《中国之笛》的“译者”汉斯·贝特格也不掌握汉语,他的《中国之笛》参照法语、英语和德语译本加工编纂成,其中的约80首中国古诗以唐诗为主。仅从《大地之歌》中的七首诗来看,贝特格对中国古诗进行了浪漫化的重写,虽然不少篇章基本保留了原诗的内涵,但也有很多在转译过程中变得面目全非,有的甚至干脆就是贝特格的创作。因而,《大地之歌》中的李白、钱起、孟浩然和王维的诗与原作相比经常面目全非,尤其是第二和第三乐章唱词究竟翻译自哪两首诗,成为引起国内诗词专家与文化界关注的“破解《大地之歌》工程”。诗词研究学者周笃文甚至称之为“诗词学中的‘哥德巴赫猜想’”。

正如罗曼·罗兰所认为的,当我们继承过去的杰作时,“从来不是过去在我们内心再生,而是我们把自己的影子投在过去的杰作上。”马勒在《大地之歌》中从中国古诗而不是他更熟悉的欧洲文学中找到了与自己的心境契合的因素——对自然的体悟和热爱、人生的苦难以及尘世生命的短暂——并产生精神共鸣,足以显示中国古典诗歌中的精神内涵和艺术魅力,中国古代诗人在情感抒发上那种既热情充沛又细致入微的风格,艺术上的高度完美,所表现的精神世界的宽广与深度,作品中纵情歌颂的交友、宴饮之乐,这一切都吸引着马勒,他从这些古老的中国诗篇中得到了强烈共鸣。

关于《大地之歌》,马勒自己曾说:“我相信它将是我最个人化的作品。”布鲁诺·瓦尔特在《古斯塔夫·马勒》一书中指出:“在《大地之歌》里,大地在逐渐消逝;他呼吸到了另一种气息,被新的光芒所照耀——这是马勒写出的一部完全新颖的作品……每个音符都传递着他的独特声音,每个词,尽管来自千百年前的古老诗篇,都是他自己的。《大地之歌》是马勒最个人化的内心表白,也是一切音乐中最个人化的内心表白。”

《大地之歌》的第三乐章《青春颂》,就像其他乐章一样,在很长时间里无法确定原诗作。经过专家们的大量研究,包括对《全唐诗》进行电脑检索,初步认为是来自对中国文化情有独钟的法国人朱迪斯·戈蒂埃(一译戈谢,Judith Gautier,1845—1917)根据李白的《清平乐三调》改写而成的《琉璃亭》。其中有着十足的《图兰朵》风格的东方想象。值得注意的是,马勒在这个乐章里特地运用了五声音阶的旋律,并在乐队配器中以三角铁、大鼓、钹的独特音响与木管乐器尤其是短笛的尖锐颤音,尽力表现他这位欧洲人想象中遥远的中国。李白的《采莲曲》到了贝特格的诗集中变成了《在岸边》,而马勒在《大地之歌》的第三乐章中又改作《咏美人》,李白的八行凝练诗句居然铺展为四节共三十余行。虽然如此,李白原诗的明快格调和优美意境还保留着轮廓。第五乐章《春天里的醉汉》翻译自李白的《春日醉起言志》,李白的原诗同样在转译及进入马勒音乐世界的过程中变得颇有些面目全非,李白笔下的“所以终日醉,颓然卧前楹”的超然之态变成了“春日里的醉汉”。但这首诗之所以吸引马勒,很可能并非“春日里的醉汉”,而是春回大地的意象,对于被暮年心境笼罩的作曲家而言,这种意象有着特别亲切的内涵。独唱的结尾部分,已经预示了第九交响曲的情感世界。“春天降临,亲爱的大地,仍将是遍地鲜花,满目绿茵。遥远的天国无处不闪耀永远明亮的蓝色。永远……永远……”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制