■郑达

蒋彝(1903-1977)是二十世纪中叶最著名的华人英语作家之一,他的哑行者游记系列畅销西方世界。除此之外,他还是一个成就斐然的书画家,是世界上第一个以熊猫入画的水墨画家,写过好几本以熊猫为主题的儿童读物,包括1944年企鹅出版社推出的儿童读物《明》,销量高达二十五万册,一时洛阳纸贵。

此文主要谈谈1963年夏天蒋彝所作的《鱼乐图》。我首次听说《鱼乐图》,是1999年初,当时我在搜集资料,准备蒋彝传记的写作,为此,我去纽约夏志清教授家采访。夏老六十年代初应聘哥伦比亚大学,曾与蒋彝同事,并且合用过一间办公室,所以相互十分熟悉。那天,夏老拿出一幅铁线篆文书法长卷,是蒋彝的墨迹,得意地展示,且不乏褒奖之词。谈话中,他提到蒋彝的《鱼乐图》,说那可是件精品,其中戏水游鱼,出神入化,栩栩如生。

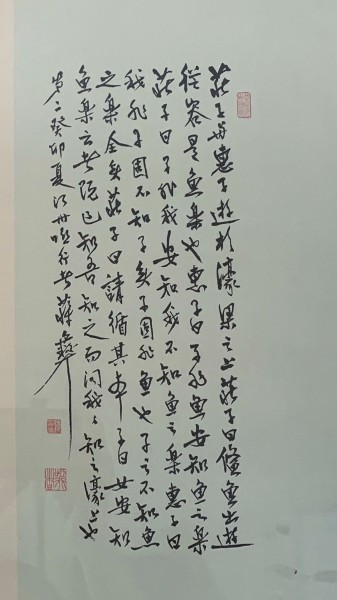

说来也巧,隔了不多久,我到康州拜访蒋彝的二公子蒋健飞,我们在交谈中提及《鱼乐图》。蒋健飞一听,兴奋地给我描述了一番,接着去储藏室,拿来一幅印刷品,送我留念。【图一】

画作长约75厘米,宽40厘米,十来条游鱼,神态各异,悠闲有致,左右盼顾,穿梭不息,饶有妙趣。左侧的长段题跋,节录庄子《逍遥游》的《秋水篇》:

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼[之]乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,故不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣。”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

这是庄子与惠子在濠水桥上观看河中戏水鲦鱼的一番辩论,惠子认为人不是鱼,所以无法感知游鱼是否快乐,而庄子的观点则恰好相反,他坚称,游鱼快乐,而人也能感知它们的快乐。这一段精彩的文字,是古代哲人对宇宙、自然、生命的思考,其中涉猎自由、人生、认识论的本质内容。题跋的结尾部分为“第二癸卯夏江州哑行者蒋彝”,即1963年夏日,江西九江蒋彝所作。【图二】

中国绘画中,常常融合书法、绘画、诗文、篆刻诸形式,珠联璧合,交相辉映,此《鱼乐图》,可谓典型。题跋下钤有两枚红色印章,分别是“蒋彝印信”和他的笔名“哑行者”。画的右侧下方,也有一枚印章:“大洋舟里看初日,如读平生未见书”,那是蒋彝三十年前赴英途中所赋的诗句。他当年去西方留学,立志要读万卷书,行万里路,寻求治国救民之道。在浩瀚的大海上,他面对旭日,借景赋诗,抒发胸臆。《鱼乐图》中,因为书画诗文多种内容的并存,读者能同时感触到文学、历史、哲学、文化各种层面,不仅提高了感染力,同时也增加了作品的深度。

1955年,蒋彝离开英国,到美国哥伦比亚大学任教职。翌年,他应邀在哈佛大学的优等生荣誉学会年会发言。一百多年来,获选发言的都是赫赫有名的学者或者政界人士,包括美国总统罗斯福和哲学家爱默生,蒋彝则成为第一个中国人获此殊荣。他经过深思熟虑,决定以“中国画家”为演讲的题目,介绍中国艺术家,他们在千百年传统历史文化中,备受尊崇,集思想家、学者、诗人、书法家于一身;今天,他们将顺应时代的变化和发展,在现代的世界文化中,为跨文化交流和理解尽己所能,作出新的贡献。他的发言气势恢宏,回肠荡气,广获好评。

1963年,花甲之年的蒋彝,完成了上述《鱼乐图》之后不久,去犹他州立大学参加第二届东西方交流大会,并作主旨发言,题为“中国绘画以及它与中国哲学、诗歌、书法的关系”。大会印发的宣传册子中,引用了他在“中国画家”演讲中的一句话:“生命不能脱离自然而存在,它必须与自然和谐相处,唯有这样,人的心灵才能与平静的生命节奏相契合。”

事有凑巧,一次偶然的机会,我发现了《鱼乐图》与宋朝名画《落花游鱼图》之间的关联。

《落花游鱼图》系北宋画家刘寀(生卒年未详)所作,这幅名画现在收藏于圣路易艺术博物馆。据宋代《宣和画谱》记载,刘寀“善画鱼,深得戏广浮深,相忘于江湖之意”。他笔下的游鱼,不同于其他画家的作品,均以渲染为主,不用勾勒之笔,虽不见银鳞或鳍棘,却形神兼备,轻灵生动。宋代时,宫廷收藏刘寀的画作多达30余幅,其中包括名作《落花游鱼图》。该画卷,经元、明宫廷收藏之后,曾一度落入民间,但又复收归清宫廷御书房,并被登录于石渠宝笈。【图三】

美国实业家威廉·毕克西比(William K. Bixby, 1857-1931)热衷于古物收藏,1905年退休后,全心致力于此,成为密苏里州圣路易斯的三大收藏家之一。1919年5月,毕克西比夫妇从旧金山坐船,去日本、韩国、中国等地,采购亚洲文物,为新建的圣路易斯博物馆补充馆藏。8月初,他们抵达北京,结识了日本著名古董商山中定次郎,经后者介绍,结识了中国当地的古董商,购买了大量珍贵的瓷器、家具、书画等古董文物。8月下旬,毕克西比偕山中先生一同去醇亲王府,当时王府内财源短缺,捉襟见肘,无奈之下,只得变卖一些收藏的珍品贴补开销。毕克西比从醇亲王府那里购得了宋朝绘画精品《落花游鱼图》,旋即远渡太平洋回到美国,该画卷从此收归圣路易斯艺术博物馆,成为其馆藏最重要的珍品之一。《落花游鱼图》卷长255.3公分,高26.4公分,它曾经深得历代书画名家的赞赏,上面盖了许多鉴赏印。乾隆皇帝对其特别青睐,在画卷上留下了六个鉴赏印玺,如三希堂精鉴玺、乾隆鉴赏、宜子孙、乾隆御览之宝等。由于此画卷是绢纸材质,圣路易斯博物馆精心保护,为了减少日光和灯光可能造成的损害,平时深藏不露,偶尔才对公众展出。

2011年,《世界周刊》载文“北宋落花游鱼图百年难见”,我因此看到了有关此画卷的介绍,并惊讶地发现,蒋彝的《鱼乐图》与其中刊出的游鱼戏藻的局部图可谓酷似。没过多久,我去明尼苏达州旅游,在参观当地的艺术博物馆时,恰逢该画卷在那里巡展,因而有幸得以亲眼观赏真迹。展示的局部恰好是那同一段游鱼戏藻的局部图像,只见河岸上春意盎然,绿叶相衬粉色的桃花,河中落英水藻间,群鱼嬉戏,白鲦小鱼迂回穿梭,间有鲤鱼悠游。【图四】

就构图而言,蒋彝的《鱼乐图》可谓那一段局部画面的完美复制,其中十来条游鱼,摇曳多姿,灵动自由,鱼的眼睛、嘴巴、鱼腮,全都活灵活现。不过,在墨色的表现上,略有一些修改。例如,画中间的两条鱼,蒋彝以淡墨处理,特别是右向那条,墨色浅淡,这样一来,与周围其它的游鱼之间形成了距离和立体感。在它旁边向左游的那条鱼,墨色比左侧的另外两条又略微淡了些。由于这些细微的处理,《鱼乐图》相较于原作,添加了些许新意。【图五】

这种截取古画片段而自创新作的方法,是否可取,见仁见智,因篇幅有限,在此不予展开讨论。不过,我想指出如下几点:

第一,中国的传统书画,一向强调临摹,无论是初习者还是经验丰富的大师,都必须悉心揣摩先人的墨迹,从中窥见三昧所在,经年累月,临摹研习,以求形肖神似,甚至几可乱真,并以此为荣。王羲之的《兰亭序》便是一例,古往今来,追崇临习者难以计数。蒋彝幼年从父学习书画,临摹颜柳和《芥子园画谱》,打下了扎实的基础。不难想象,他见到长卷《落花游鱼图》时,必定为刘寀的画艺所折服。他匠心独到,截取了其中一段,精心临摹,并添加题跋,创作出我们所见到的《鱼乐图》。

第二,蒋彝在作此画时,使用的是生宣,落笔时毫无迟疑,运用高超熟娴的笔墨技巧,一气呵成,其画艺因此可见一斑。那年秋天,他与艺术评论家高居翰(James Francis Ca⁃hill)的通信中曾经谈到,生宣纸吸水性强,用它作画,难度高,不容修改,可以避免“作弊”,也就是说,画家必须有高超的技巧,而且须胸有成竹,“作画时无法犹豫”,也“无法修补败笔”,等等。他的说法,可以看作是他创作此画的一点心得,当然,作为画家,对于其中的甘苦他一清二楚。

第三,画为心声。蒋彝作此画,其实内含深意。耳顺之年的他,经过了六十年的风风雨雨,按理应该心平气和,不会再为逆耳之言或者烦恼之事而郁闷纠结。但实际生活中的蒋彝并非如此。他在异国他乡,远离妻儿,三十余年以来,始终孑然一身,受尽了思乡的煎熬,十分孤独;他在哥伦比亚大学的教学工作不尽人意,由于没有博士学位,难得晋升和重用;他的挚友范·维克·布鲁克斯(Van Wyck Brooks)是著名文学评论家,在学术界可谓重量级人物,布鲁克斯非常器重蒋彝,一直在提携帮助他,但最近因病去世,蒋彝伤心不已;来美国近十年了,他在写作和出版上发展得不错,但这里竞争激烈,前程未卜,始终难以心安;他内心承受着巨大的精神压力,却无法与周围任何人坦言相告。由于冷战,中美关系紧张,他谨慎处世,平日里都得装着笑脸,似乎无忧无虑的样子。在这幅《鱼乐图》中,蒋彝借助庄子和惠子的对话,似乎在问世人,水里的游鱼真的快活吗? 你们是否知道我心头的百般忧愁?

下面与大家分享一段有关《鱼乐图》的轶事。

2004年,我在友人陪同下,去牛津拜访大卫·霍克思(David Hawkes)。霍克思是汉学家,他翻译的《红楼梦》,是人们津津乐道的权威译本。四十年代中期,旅英华人作家熊式一和蒋彝都住在牛津。熊式一好客,家里常常宾朋如云。他创作的《王宝川》和《天桥》,轰动英国,蜚声文坛,所以中外的文人和政要都喜欢去他家聚会。当时,霍克思在牛津大学读书,与熊式一的三个孩子是同学,所以他也常去熊家做客,因此认识熊式一和蒋彝。

那天,霍克思向我介绍了不少有关的往事。临行前,我注意到客厅钢琴上方挂着的《鱼乐图》,顺口说了句,“您也有这画? 蒋彝画得真好。”

霍克思告诉我,六十年代末他去日本时,正巧遇见蒋彝,那是他送的。“你见过这画?”霍克思问道。

我说:“是啊。这是印刷品。”

霍克思自信地回答:“可我的这一件是原作啊。”

我感觉它看上去与印刷品非常像,但因为急于赶路,来不及细看,没有进一步探究和辩驳,点点头就告别了。

一周后,我收到霍克思的来信,他说,多年来一直以为墙上镜框里的《鱼乐图》是原作,经我指出后,仔仔细细看了一番,才意识到那确是一幅印刷品。“我以前不知道,对此很惭愧。”他告诉我,蒋彝在日本送给他这件礼物时,没有说明这是印刷品。

“毫无疑问,那幅印刷品的制作技艺十分精湛。不知道它是怎么制成的,是谁印制的,在哪里印的? 会不会在日本印的? 或许那制作浮世绘版画的精湛技艺传承了下来,或者你觉得会是蒋彝自己印制的吗?”

我十分诧异,霍克思这位学识渊博的汉学家,竟如此谦恭坦诚,知错认错,毫不掩饰。他在信末写道:“我很抱歉上次误导了你——尽管事实上你可能并没有被误导,而是出于礼貌,没有明说我在误导自己。”我发现他充满了好奇,爱刨根究底,探个究竟。

看到霍克思的来信,我顿时感觉忐忑不安,马上回信解释道,其实我当时并没有十分的把握,只是匆匆一瞥,没有来得及仔细揣摩,并不能确定那是否印刷品。至于《鱼乐图》原作,蒋彝捐赠给了犹他州立大学博物馆收藏,但我估计他很可能画了不止一幅《鱼乐图》,所以当时不敢完全排除霍克思的画是幅原作的可能,至于那印刷品的质量,确实相当精良。事后我才了解到,那是在康州印制的,那家印刷厂历史长,技术质量口碑极好,厂主与蒋彝是多年至交。

2009年,霍克思去世。两年后,我去香港,约见闵福德(John Min⁃ford)作访谈。闵福德是汉学家、学者、翻译家,曾经在牛津求学,是霍克思的高足,后来成了他的乘龙快婿。他们俩联合翻译《红楼梦》,霍克思译前八十回,后四十回由闵福德完成。闵福德向我介绍了一些有关熊式一和蒋彝的轶事,谈了他对两位作家的看法。

无意间,我提到了几年前去牛津拜访霍克思的旧事,还讲起那幅《鱼乐图》。我告诉闵福德说,那是幅印刷品。闵福德一听,不以为然,坚持说那是一幅原作。我试图向他解释,可他坚持己见,绝对不愿苟同。我只好说,您日后回牛津时,不妨再去仔细看一看。虽然霍克思先生已经去世了,我估计他的夫人应该知道有关的真相。

(作者为美国萨福克大学英语系荣休教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制