两本甲壳虫乐队的相关传记上周在英国同期上市。

一本是美国资深记者和作家大卫·谢夫(David Sheff)3月25日出版的《洋子传》(Yoko:A Biography),另一本是英国心理学家和人类行为学家伊恩·莱斯利(Ian Leslie)3月27日出版的《约翰和保罗:歌曲里的一个爱情故事》(John & Paul: A Love Storyin Songs)。

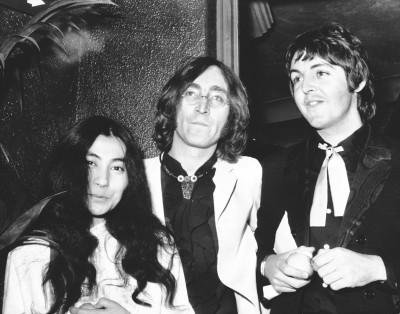

《洋子传》记录了现年92岁的约翰·伦农(另译列侬、连侬、蓝侬)遗孀小野洋子的生平。《约翰和保罗》则重在探讨伦农和麦卡特尼之间超越朋友、竞争者或合作伙伴范畴而达成的灵魂知己关系——他们年少时都遭遇过家庭变故,因而渴望建立深刻的情感联结——无论彼此还是与听众。他们将悲伤和狂喜,以及介于两者之间的各种复杂情绪都倾注于流行歌曲这一载体。若言语表达不了情感,他们便用歌声传递。即便乐队解散之后,两人依旧通过充满怨怼、悔恨和温情的歌曲,延续着隔空的音乐对话。

“约翰和保罗的对立仍然是歌迷和作家讨论甲壳虫时两极分化的惯用标签。”莱斯利写道,“但正如两位当事人始终强调的,没有‘约翰’就没有‘保罗’,反之亦然。他们的合作即使在竞争最激烈时,也是二重唱,而非决斗。”

69岁的谢夫是小野的密友。伦农遇刺身亡时,他曾爬上床与她相拥而泣。《洋子传》称小野为“全世界最遭嫉恨的女人”,竭力揭露西方媒体长期以来对她的性别歧视与种族偏见,重新审视当年大众的恶待:歌迷要扯掉她的头发;她收到了死亡威胁;乐队的工作人员不愿正眼瞧她。然而拆散乐队的是伦农而不是小野。某种意义上,她是甲壳虫全球狂热症的牺牲品。

莱斯利在《约翰和保罗》里强调了男男之间这种不涉及性但充满浪漫色彩、时常让外人颇感困惑的亲密情谊。1967年是“约翰和保罗最如鼓琴瑟的一年”,两人默契到连真实声线都难以分辨,甚至共有相同的梦境。但他们迥异的个性逐渐凸显。“约翰以为保罗理解他内心的不安全感……因而寻求情感慰藉。保罗则认为约翰需要确认自己是团队里最重要的人,所以总是强调约翰才是老大。但约翰想要的不是权力,早就不是了。他要的是爱。”

小野走进伦农的生活时,一种通过引入第三方来无形中削弱原有伴侣关系的“情感三角”形成了。音乐作家凯特·莫斯曼3月25日为美刊《新政治家》杂志评论《洋子传》时亦提及莱斯利的观点。伦农和麦卡特尼在确定洋子和琳达是一生的挚爱前,已分别认识她们有一段时间了:他们选择与后者共度余生时,也是他们试图彻底摆脱彼此之日。伦农认为这是成长:青梅竹马的小伙伴从此分道扬镳。摇滚明星往往选择对其乐队知之甚少或兴趣寥寥的第二任伴侣——这是一种逃避旧我的方式。

伦农婚后加冠妻姓:约翰·温斯顿·小野·伦农。小野洋子则始终是小野洋子。

伦农管小野叫母亲——内心脆弱的他总在寻找母爱。1980年12月8日,安妮·莱博维茨为夫妇俩拍下了音乐史上最著名的照片之一:裸体的伦农蜷缩着,以胎儿般的姿态抱紧和衣的小野。谢夫指出,照片里曾深受男子汉气概折磨、违心地假装特爷儿们的男人终于放下了戒备,同时暴露出公众反感小野的根源:当伦农痴情地缠在她身上时,她却冷漠地望着不远不近的地方。“真正刺痛这个充满嫉妒的世界的并非洋子本人,而是伦农与她在一起时的行为方式。”莫斯曼写道,“就在拍完这张照片几个小时后,伦农背部与肩部连中五枪。门房呼叫救护车时,凶手马克·查普曼平静地读着《麦田里的守望者》。想到他和洋子有过一段时间在大堂一起等待救援,感觉真是怪怪的。”

(康慨)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇