■魏祝挺

一、沙畹与投龙

今年,是沙畹诞辰160周年。

爱德华·沙畹(Edouard Cha⁃vannes,1865-1918年),是学术界公认的19世纪末20世纪初世界上最有成就的汉学大师。他博赡多识,涉猎相当广泛,在美术、考古、石刻、宗教、突厥史料等领域,可谓无所不窥。从沙畹起,法国汉学正式形成综合语言、文学、哲学、宗教、艺术和历史的现代专门学科。他不仅在法国的汉学界享有重要的地位,也是世界公认的汉学大师。

清光绪十五年(1889年),24岁的沙畹被法国外交部派往北京。这是沙畹第一次到中国。外交部给他的名衔,是法国驻清公使馆散编随员,没有具体工作。他的任务就是进修汉语和汉文,然后自己确定具体课题和研究方向。

到中国3个月后,他给自己定了两项主要工作:一是译出中国古代史学巨著《史记》,研究中国上古的历史,探索中国的文明源流;二是搜集相关图书,特别注意搜集两汉画像石刻拓片、历代碑铭资料乃至中国境内外各种民族文字的铭文。1891年,他实地考察了泰山。

沙畹最大的贡献就是翻译了中国古代史学巨著《史记》。他把《史记》的重要部分译成法文并加以注释,回到法国后,于1895-1905年先后出版司马迁《史记》五卷本。这部著作由导言以及极为详尽的注释和附录组成,翻译出色,考证严谨,注释探讨的问题极为广泛,至今仍有巨大的价值。

1907年至1908年,沙畹第二次来中国考察,在华北和东北考察文物古迹,拍摄了数以千计的照片,制作了上千张拓本。他为考证《史记·封禅书》,再次登临泰山,搜集碑铭拓片,进行田野调查,促成了他对泰山国家祭祀和民间信仰的研究,出版了《泰山:一种中国信仰专论》(1910年),成为中国山川祭祀研究的先驱。

沙畹最后的工作,则是他对中国古代投龙祭祀的研究。为了向天地水三官禀告帝王的祈请愿望,人们把写有谢罪和祈愿的文简,与金龙、金钮、玉璧等仪式性器物一起,用青丝捆扎起来,一并投入神山或灵潭之中,这一仪式即为投龙。1919年,他出版了《投龙,关于东亚的回忆》三卷,这是世界上首部研究投龙的著作,正式开创了中国古代投龙祭祀的研究。北京大学李零教授评价:“沙畹的名著,《泰山》是头,《投龙》是尾。可惜的是,很多出土文物他都不及见,《投龙》是他去世后才发表,关注者少。我说,‘这是一个没有讲完的故事’,沙畹只是开了个头,我们可以接着讲,好戏还在后面呢。”

2019年,浙江省博物馆办了一个《越王时代》展,李零先生应邀观览。南方的青铜器,他很关注。看完之后,他对馆方说,浙博有一批投龙相关的文物,是不是五年以后的龙年,就在浙江省博物馆,以馆藏家底为基础,调集兄弟博物馆的相关藏品,办一个以“投龙”为主题的展览。

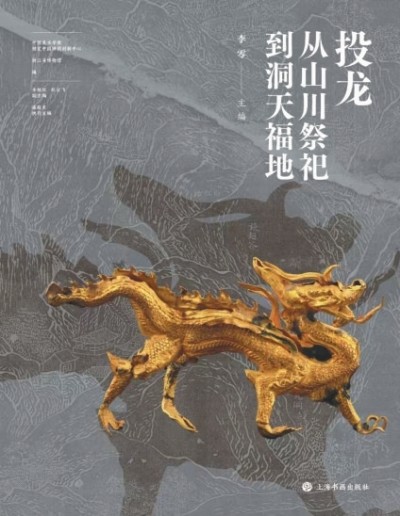

2024年12月1日至2025年3月2日,由李零担任总顾问,浙江省博物馆、中国美术学院视觉中国协同创新中心主办,40余家文博机构联手,北京大学、清华大学、中国美术学院等国内各研究机构共同倾力推出的“投龙——从山川祭祀到洞天福地”特展,在浙江省博物馆孤山馆区开展。展品汇集了中国历代山川祭祀和投龙仪式文物共计约230件(组),是全国范围内首次聚焦于“投龙”这一主题的展览。展览试图从“山川有灵——先秦秦汉的山川祭祀”“告盟天地——晋唐宋明之际的投龙仪式”“澄怀观道——投龙和山川信仰对后世的影响”三个不同的角度,探讨山川祭祀和投龙仪式的起源、兴盛、衰落和延续。

这次展览的展品,包含了一百多年来中国的相关重要发现,绝大部分是沙畹从未目睹过的历代投龙祭祀实物。一百年后,我们正在续写沙畹没有讲完的故事,力图完整阐述中国山川祭祀到投龙的整条脉络。

二、山川有灵:先秦秦汉的山川祭祀

上古时期在祭祀时,使用牺牲(通常是动物)和玉器,简称“牲玉”。沉埋牲玉是山川祭祀的主要方式,“沉”指投入水,“埋”指埋于深坑,以示对神灵的尊敬和献祭。

从考古发现来看,这一传统至少可以上溯到商周时期,且往往伴有青铜器出土。20世纪以来,湖南宁乡、辽宁喀左、浙江安吉等地的河湖岸边和山顶、山坡出土的铜器、玉器,应该就是商周时期山川祭祀所沉埋之物。在个人的卜筮、祭祷、盟誓等行为中,也往往使用沉埋牲玉的方式。具体实例有包山楚简和侯马盟书等。

泰山、华山、嵩山、黄河、长江、济水等先秦诸国的名山大川奠定了后世中国山川祭祀的基础。至西汉时,“五岳四渎”被确立为国家最高山川祭祀。五岳四渎镇守四方与中央,是大一统王朝的地理标识,也是衡量帝国疆土的准星。1993年华山黄甫峪遗址出土战国时期秦国祭祀华山的秦骃祷病玉版,共2件,皆用墨玉制成。该玉版是研究古代祷病礼俗和山川祭祀的早期实物,与后世的投龙仪式颇有渊源。

秦汉时代,山川祭祀是国家最高等级祭祀的一部分。秦汉的国家祭祀由分布于全国的众多祠畤组成,又以“雍五畤”地位最高。目前发现的畤祭遗址和其他高等级祭祀多位于高山和台地之上,如血池祭祀遗址、下站祭祀遗址、鸾亭山祭祀遗址等。秦汉畤祭往往有特定的玉器组合,并有车马牺牲,埋于不同形制的祭祀坑中。从宝鸡吴山祭祀遗址的发现来看,山川祭祀的规格与祭品,与最高等级的祭祀大致相仿。

先秦时期的山川祭祀,至汉代逐步演化出“五岳四渎”的祭祀体系,更在隋唐时期确立了“岳镇海渎”的国家山川祭祀体系。隋唐以来,“岳镇海渎”确立为“五岳”“五镇”“四海”“四渎”。五岳为东岳泰山、中岳嵩山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山(大茂山)。仅次于五岳的名山为五镇,五镇为东镇沂山、中镇霍山、西镇吴山、南镇会稽山、北镇医巫闾山。四海为东海、南海、西海、北海。独流大海的大川为“渎”,四渎为江渎、河渎、淮渎、济渎。

西汉末年以后,国家祭祀在空间范围上大为收缩,逐渐不再于神山现场祭祀,其仪式传统为早期道教继承。借助相似的媒介与仪式,山川祭祀的古老传统在道教中得到了延续。自汉代以来,五岳除了作为国家祭祀的山岳之外,还具有一层“仙山”的色彩。

盛唐时期,高道司马承祯(647-735年)遍游名山后,隐居浙江天台山。他所作的《天地宫府图》体现了现存最早的“洞天福地”谱系,该谱系以天台山为中心沿浙江地区展开,共有“十大洞天”“三十六小洞天”与“七十二福地”,共计118处名山,也包含了五岳等传统名山。司马承祯有意在构建一个包含并凌驾于传统山岳祭祀之上的道教名山谱系。

三、告盟天地:晋唐宋明之际的投龙仪式

“投龙”本为六朝时期道士用于入道求仙、谢罪祈福的仪式,最早记录于东晋时期的《灵宝经》中。至迟在南朝梁时,已有为帝王举行的投龙仪式。在古代山川祭祀的基础上,创造性的加入了担当神圣信使职责的金龙,投龙仪式由此产生。

投龙简分为山简、土简、水简三种:山简投于灵山洞府之中以告天官,土简埋于地里以告地官,水简投于潭洞水府以告水官。

从唐初开始,投龙仪式与洞天福地理论进一步结合,被改造并正式确立为国家仪典,成为建立皇权合法性的一部分,并日趋制度化,制定了标准的科仪,龙、简、璧、钮、青丝成为仪式用具的固定组合。根据现有出土实物及文献记载所见,唐代帝王曾至少举行了78次投龙仪式。唐太宗、武则天、唐玄宗均曾派遣使者至名山洞府投龙。清道光年间,衡山水帘洞下的投龙潭发现唐玄宗开元二十六年(738年)投衡山紫盖洞铜简。1982年,在嵩山峻极峰发现久视元年(700年)的武则天投嵩山金简。

唐代金龙,呈立体形,多为长吻,吻部上翘突出,双角较短,无背鳍,兽足,虎尾,蜷曲,作行走状。

晚唐五代时期,由于战乱的影响,罕有中原王朝进行投龙,但投龙却在南方诸国得以延续,尤以吴越国为最盛,吴越地区出土投龙遗物也最为丰富。历代吴越国王上承唐代传统,每年举行投龙仪式,祭祀境内的洞天水府,并投金龙、银简、玉璧等器物。

割据两浙的吴越国,是司马承祯洞天福地体系分布的核心地区,洞天水府众多。出土吴越国投龙实物的场所,有杭州钱唐湖(西湖)、越州射的潭、苏州太湖、苏州林屋洞、金华双龙洞等地。

吴越国投龙频繁,现存有11枚投龙告文简,分别出自杭州西湖和绍兴射的潭,均为水府告文银简。银简材质符合吴越国王身份,而与当时帝王投龙所用的金简、玉简有所差异。

投龙简文中,不仅有为国王祈求健康长生的内容,更多的祈愿则是祈求军旅胜利、家国兴隆,并为吴越国官僚军民、黎民苍生祈福,这是唐代投龙简文中不曾出现的内容。进入北宋以后,吴越和南唐传承的诸多投龙地及投龙制度和仪式,得以留存后世。

道教在宋代日渐国家化,投龙仪式也被赋予了更多制度性的为国祈福的目的,投龙演变成了国家山川祭祀的另一种表现形式。求仙的功能日趋弱化,奉祀山川、保安宗社的内涵大幅度提升。北宋真宗一朝,是投龙仪式的又一次高峰。真宗朝频繁向天下各洞天福地投龙,而仁宗朝以后就删减了大量的投龙场所。20世纪以后,杭州西湖、宜兴张公洞、苏州林屋洞、济源济渎庙、仙居括苍洞等地相继出土宋代帝王的金龙玉简。根据现有出土实物及文献记载所见,宋代帝王至少举行投龙仪式84次,除“岁时”投龙外,还会因祈嗣而遍投诸山。

金元时期,投龙依旧盛行。派遣道士代祀岳渎的制度,成为元廷常例。名为“代祀”,实际仍是以道教方式在各地举行斋醮,并在最后举行投龙仪式。官方投龙在此时便等同于了岳渎祭祀,从而彻底实现了五岳祀典的道教化。

明代的官方文献上不再把投龙当作一项特别的官方仪式。但从文献和考古发现来看,官方的投龙仪式仍在继续,南方的洞天福地重新成为投龙地点,如茅山华阳洞、罗浮山朱明洞等。武当山作为明代皇家道场也出现了投龙活动,武当山紫霄宫和五龙宫相继出土明湘王和明成祖投武当山的投龙石简。南京明孝陵、北京明十三陵和湖北钟祥明显陵,则出现了明代特有的陵山投龙,延续时间较长。明亡后,官方投龙正式退出了历史的舞台。

四、澄怀观道:投龙和山川信仰对后世的影响

当投龙成为附着于拓本与文献存在的历史遗事,道教科仪与山川谱系也逐渐让位给文人意趣。洞天题刻留下了文人的行迹与感怀,历久不灭,其铭记的历史事件与文人情念也随之长存,成为洞天景致的组成部分,留与后人瞻观。古老的仪式日渐远去,新的文化记忆正在生成。“洞天福地”由此焕然出新的语境与怀想,将山水塑造为拓展生命感受、寄托历史情感的载体。

宋代以降,越来越多的文人将巡礼山川视为修养自身的重要途径。他们或寻觅历史遗迹、或探寻名山洞府,在旅途中留下无数名篇佳作,他们的行迹更逐渐演化为独具特色的文化遗产。随着文士纪游的兴起,表现洞天福地的绘画在元明之际大量涌现。元代四家之一王蒙的《具区林屋图》是目前所知最早的表现洞天福地的绘画,其后吴门画家沈周、仇英、文嘉、陆治等皆是表现仙山与仙境的大家。这些表现洞天福地的绘画,有较为纯粹纪游性质的作品,也有借洞天福地表现道教仙境,以及表现文人隐逸桃花源的作品。

元明以降,江南私家园林兴盛,其造景常以假山、叠石象征仙山,还有大量对洞天、桃源以及海上仙山意象的营造,使之成为可居、可视的人间仙境。具有神异特质的仙山灵泉也通过微缩的形式在不同尺度上得以复制。

斋室也是一处与俗世相隔绝的“壶中天地”,是自我独处、净化内心的静修空间。文人往往以书斋清供来象征仙山洞天,其间的陈设文玩,处处皆有山水,物物皆堪神游,可看出洞天思想对于文人生活的深刻影响。

(作者为浙江省博物馆馆员,“投龙——从山川祭祀到洞天福地展”策展人)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制