■陈漱渝

随着《走向世界丛书》的出版,钟叔河的名字也由湖南走向全国,由中国走向世界。从1980年开始,历时三十年,这套一百本、一千万字的丛书终于由岳麓书社出齐。

论学历,钟先生只是高中肄业生。因为在新中国成立前夕参加进步学生运动,至今额头还留有被国民党三青团分子殴打的伤痕。后来经历坎坷曲折,做过木模工、电镀工、制图员等,上世纪八十年代才进入出版界,1994年获得第三届韬奋出版奖——这是中国出版界的盛誉。

钟先生的朋友和粉丝很多,他个人的著作发行量也很大。他的很多友人都是因为《走向世界丛书》而结下文缘的。

李一氓是一位1925年就加入了中国共产党的老革命,担任过毛主席的秘书,粉碎“四人帮”后出任国务院古籍整理出版规划领导小组组长。他认为《走向世界丛书》“真可以传之万世”,而钟叔河写的那些导言尤有意义。在年老多病、工作忙碌的情况下,李一氓对这套丛书的校对提出了一些意见,如指出《论郭嵩焘》一文中的catholic(天主教徒)一词拼写有误,还对《湘雅摭残》一书编者进行了考证。后来钟叔河编的《从东方到西方》准备在上海人民出版社出版,李一氓撰写了精彩的序言。

周谷城是著名的历史学家,曾任全国人大常委会副委员长。他认为《走向世界丛书》极为重要,而钟叔河的总序“只觉精审,令人敬佩”。周谷城还指出,作为一个历史学家,光着眼祖国,不忘过去,以史鉴今是不够的,还必须放眼世界,瞻望未来,坚持世界历史的有机统一整体观,才能充分发挥历史学科的巨大作用。

考古学家夏鼐建议《走向世界丛书》的第一辑增收梁启超的《欧游心影录》,胡适的《留学日记》也可删节选采。在《早期日本游记五种》当中,罗森的《日本日记》是很重要的一种。夏鼐对该书卷首语中涉及的某些史实坦诚己见,供再版时修订参考。

季镇淮是古典文学研究专家,对晚清文学尤有精深研究。他认为《走向世界丛书》对他和他的研究生都很重要,提供了近代历史、政治、文学乃至风月诸方面的信息,实乃出版界的创举。

季羡林是蜚声中外的东方学大师。他对钟叔河说:“你们的《走向世界丛书》之所以获得广泛的热烈的赞美,是当之无愧的,而且是有原因的,你们别开生面,独树一帜,作了别人没有想到而又确实极有意义的工作,无比钦佩。”

袁晓园的名字有人可能感到陌生。她是我国第一任女外交官,1945年曾任驻印度加尔各答领事馆副领事。她的四妹袁行规笔名袁静,是《新儿女英雄传》的作者之一。她三妹袁行恕的女儿就是几乎家喻户晓的女作家琼瑶。她表示自己也要帮助钟叔河在美国继续搜寻这方面的资料,让海外侨胞都能回顾先驱者披荆斩棘的历史贡献。

杨岂深是著名的教授和翻译家,曾任修订版《辞海》外国文学分册的主编,他感到《走向世界丛书》质量很高,有口皆碑;钟叔河其人也精通中外典籍,文字别具风味。他当时身体不好,长年失眠,又多次患肺炎,但仍协助钟叔河做了一些译校工作。

周祖谟是语言文字学家。他读《走向世界丛书》有其独特视角,认为这套书不仅有助于研究晚清历史,而且对研究近代语词变迁亦殊有用。

任何人要取得成功都取决于社会和个人两方面的因素。不经风雨怎见彩虹,不尝苦涩哪知甘甜。钟叔河是一个禀赋颖异而又持之以恒的人,能把一件看似平凡的事情做到极致。但他还是要感谢改革开放成为了既定国策的时代。可以断言,如果没有1978年12月召开的十一届三中全会,就不会有1980年《走向世界丛书》的问世。改革开放的时代需求催生了《走向世界丛书》,而应运而生的《走向世界丛书》又影响和推动了中国的改革开放。

钟叔河有一位文友叫陈志让,先后在美国和加拿大任教,是《剑桥中华民国史》的作者之一。他认为要走向世界,了解世界是一个前提,是一个基本原则;如果对世界的认识有局限,就会产生误解误判。了解世界不是一个短期目标,而是一个长期使命;不仅应了解他国的政治制度,还应该在家庭、宗教、哲学、文学、美术各方面下功夫,要彻底改变不是把外国人当“洋大人”就是当“蛮夷戎狄”的态度,所以他认为《走向世界丛书》的出版是一件很值得庆贺的事情。

钟叔河有一位特殊的文友,那就是萧乾。1935年,萧乾从燕京大学毕业之后进入《大公报》工作。1939年9月,萧乾离开香港赴欧洲,1944年至1946年以《大公报》驻欧特派员身份随盟军采访,写下了大量战地报道,成为中国在第二次世界大战期间现场报道反法西斯战争的著名记者。由于自己的人生经历,萧乾看到《走向世界丛书》之后,建议把1895年至1911年这个时间段扩充到20世纪,再编一套《外国人看中国丛书》与之配套。此外,待丛书出版之后,还整理一套中国古今游记,因为这也是中国文化宝库之一。钟叔河很重视萧乾的意见,曾考虑另编一套《二十世纪走向世界丛书》。萧乾特为钟叔河介绍了美国、加拿大、英国、德国的一些汉学家,以扩大《走向世界丛书》的国际影响。

钟叔河的朋友圈里还有一批周作人作品的爱好者。从读初中开始,钟叔河就爱读周作人的文章,搜集周作人著作的各种版本,曾编注一部周作人《儿童杂事诗图笺释》。这是岳麓书社的重版书,内收周作人描写儿童生活和儿童故事的72首七言绝句,丰子恺的插图,外加钟叔河的笺释,被读者誉为“三绝”。胡乔木同志对此书给予了肯定,并支持钟叔河编辑出版《周作人散文分类全集》。

跟钟叔河同属周作人爱好者的还有舒芜。他不仅认为《走向世界丛书》在文化史上有重大价值,还特别欣赏钟叔河为《知堂书话》所写序言,觉得是神来之笔。1987年初,鲁迅博物馆曾想请舒芜标点整理周作人日记,请钟叔河协助在湖南出版。后来因为经费和版权问题,至今仅影印了日记的前半部。为此,舒芜跟钟叔河取得了联系,校正了原来发表部分的不少标点错误。

楼适夷是老作家、出版家。他认为周作人著作有重印价值,觉得钟叔河编订的周作人著作校勘细致,装帧亦佳。他同时跟钟叔河坦诚交换意见,指出周作人的随笔有的似不食人间烟火,有的亦妄发谬论,如论秦桧之类。

在研究周作人的同好中,对钟叔河帮助较大的应该是香港翻译家和收藏家鲍耀明。鲍耀明收藏了周作人书札402封,其中晚年来信398封,都进行了整理和简注。他还整理了一份港台地区和海外周作人研究资料的目录,供钟叔河出版《周作人散文分类全集》参考。五四时期周作人曾信仰日本的“新村主义”,想通过和平改良的办法,建立一种无剥削、无强权、无体力劳动和脑力劳动相对立的社会。鲍耀明告诉钟叔河,目前日本还有两个新村:一个在关东琦玉县,另一个在九州日向。这两个新村里还有美术馆、图书馆,收藏有周作人的相片及资料,并在1992年秋出版的《新之村》杂志刊登过两次“周作人特辑号”。在学术界,像鲍耀明这种不以珍本秘笈为惊人之具的学者,实属罕见。

谈到钟叔河的朋友圈,特别需要提及的是钱钟书及其夫人杨绛。钱钟书先生是学术界公认的博学鸿儒。他的小说《围城》还被选入初中语文名著阅读书目,并改编为电视连续剧。作为学者文人,钱钟书给人以清高绝俗的印象——表现之一就是曾为自己“约法三章”,其一为不题词作序。但读到《走向世界丛书》之后,钱钟书对钟叔河的识见和学力表示佩服,引以为“同道”,并对丛书提出了许多坦诚的意见,以期“共襄大业”。1984年3月,钱钟书破例为《走向世界丛书》撰写前言,深刻指出:“‘中国走向世界’,事实上也是‘世界走向中国’:咱们开门出去也由于外面有人敲门,撞门,甚至是破门、跳窗进来。‘闭关自守’、‘门户开放’那种简洁利落的公式语言,便于记忆,作为标题之类,大有用处。但是,历史过程似乎不为历史编写者的方便着想,不肯直截了当地、按部就班地推进。”他称赞钟叔河为丛书写的一系列文章“中肯扼要,娓娓动人,不仅增添我们的知识,而且很能引导我们提出问题”。

钱钟书是1998年去世的,享年88岁。延续这段友谊的是其夫人杨绛。杨绛是位翻译家、作家,活了105岁,成了跨世纪老人。钱钟书夫妇只有一个女儿,叫钱瑗,1997年因肺癌转脊椎癌去世,终年60岁。随着女儿和丈夫的去世,杨绛戏称她成了“钱办”的“光杆司令”。年逾90岁时,杨绛身体还好,只是开始耳聋,嗅觉失灵,虽然每天还能走六七千步,视力和记性犹好,但孤寂还是缠绕着她的。文人之间总是惺惺相惜的。因为钟叔河是钱钟书器重之人,杨绛故以师友相待。双方书信往返频繁,而且有时稚气萌生,还比双方信件页码的多少。钟叔河之妻朱纯是记者出身,共同经磨历劫,钟叔河认为找了朱纯是他此生的一个成功。正因为如此,杨绛也敬重朱纯的为人,双方也成为了“贤友”。朱纯重病之时,杨绛要汇一年的药费,约20万,并承诺以后再汇。杨绛诚恳地表示,她留了许多无用的钱,留着准备自己或亲友生病之用。但钟先生谢绝了杨绛先生的好意。2006年底朱纯病逝,留下了四个女儿,还有四个外孙女。杨绛安慰钟叔河说:“你比我福气多,同是未亡人,我则是‘绝代佳人’了。”钟叔河准备将朱纯的骨灰树葬。钱钟书不愿留骨灰,杨绛表示自己也只好不留。既然无后嗣,孤零零地埋在哪里?

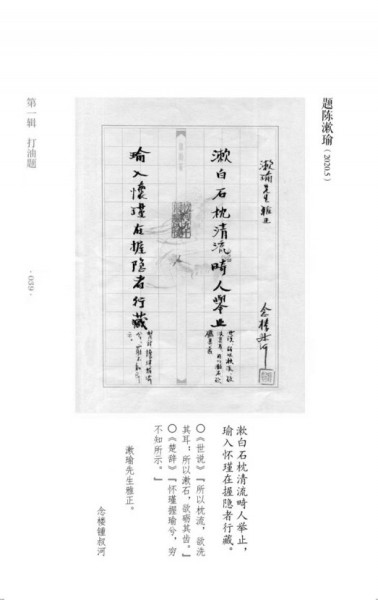

杨绛为钟叔河留下的最大纪念,是为《念楼学短》合集写了一篇序言。钟叔河住在湖南省出版局宿舍楼的20层,门口悬挂一竹形匾额,上书“念楼钟寓”四字。“短”是指百字以内而又独立成篇的古文。钟叔河编了五个分册,并加以疏解,合成一书,故名《〈念楼学短〉合集》。这是一部雅俗共赏的书,主题短,原文短,注释短,翻译短,评析短,十分钟能读一篇,对青少年学习中国传统文化尤有裨益。杨绛在序言中评价说:“《念楼学短》合集,选题好,翻译的白话好,批语好,读了能增广学识,读来又趣味无穷。”钱钟书为《走向世界丛书》写序时75岁,杨绛为《念楼学短》写序时98岁,曾经三易其稿。她这篇短序,跟钱钟书为《走向世界丛书》所写的序,堪称“双序珠玉交辉”!

朱熹在为《论语·乡党》写的注释中说:“朋友,以义合者也。”简而言之,朋友就是志同道合,而不是出于功利的小人之交。孔子在《论语·里仁篇》里又说:“德不孤,必有邻。”也就是说,一个德才兼备的人,决不会被孤立。本文所说的“朋友圈”,只提及了钟叔河先生的一部分亡友,不囊括他健在的友人、无数粉丝以及忘年之交。杨绛生前曾翻译了英国诗人兰德1850年写的一首诗,题为《生与死》,其中写道:“我双手烤着,/生命之火取暖;/火萎了,/我也准备走了。”其时,兰德已经75岁,对生死早已参透。杨绛本人对人生的玄妙也已经参透。她把这首诗推荐给钟叔河,而钟叔河今年已有93岁高龄,长期辗转于病榻。任何人的生命总是有限的,而友谊的佳话却会长远流传,正如高山流水遇知音的典故流传了两千多年以上,至今仍能给人以感动和启迪。

2024年11月30日

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制