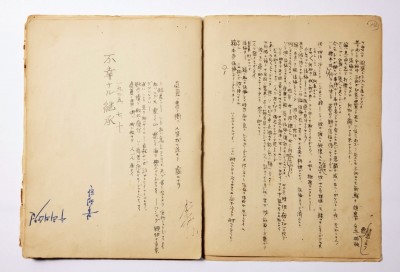

国立韩国文学馆首次公开了该国著名现代主义作家和象征派诗人李箱(1910-1937)用日语所写70余页创作笔记的实物原件。

1

《东亚日报》报道,李箱的这些笔记包括《恐怖的记录》和《1931年》等23篇习作,是由1981年去世的文学评论家赵延铉的遗属捐赠的。

《李箱的遗稿笔记》曾由金秀英、金润成、刘正等翻译成韩国语,1960年以后分四次出版。

笔记原件在9月28日开幕的国立韩国文学馆所藏稀有资料“韩国文学的脉搏”展览上亮相,并将在首尔钟路区青瓦台春秋馆一楼展出到11月24日。

青瓦台原为始建于15世纪的景福宫后苑,在2022年5月文在寅结束总统任期前一直用作韩国总统府及居室。位于主楼右侧的春秋馆则是青瓦台发布新闻和举行记者会的场所,现已和青瓦台一道对大众开放。

2

李箱本名金海卿,是仅有七根手指的汉城麻脸男理发师金永昌和无名无姓、身世不明的麻脸女孤儿(结婚时在户籍上填写了“朴世昌”的名字)的长子,两岁因家贫过继给伯父,少年时则因肤白屡遭同学歧视与欺凌,长大后与驼背的野兽派残疾画家具本雄(1906-1952)情同手足,笔名很可能来自中学毕业后具画家送给他的写生箱(李妻卞东琳认为丈夫的笔名指的是同音词“理想”,某些学者则认为指同音词“异常”,但更普遍的说法是由于“李氏”的日语发音)。

1929年,李箱成为总督府建筑科的技师,1930年开始在《朝鲜》月刊上连载处子作——以羞耻心理、自杀冲动和结核为主题的自传体小说《十二月十二日》,旋即过渡到诗歌创作。1933年,咯血过重的李箱从总督府辞职,到黄海道白川温泉疗养,很快携酒吧女郎锦红回汉城开办燕子茶馆,又加入文学团体九人会,创办其机关刊物《诗与小说》,并在《朝鲜中央日报》连载日文组诗《乌瞰图》。

锦红连续出走,身患绝症的李箱写下组诗《纸碑——不知去向的妻子》后,于1936年夏与具本雄继母的妹妹卞东琳结婚,但未出蜜月便对婚姻产生动摇。同年9月,他在《朝光》杂志发表他最著名的短篇小说之一《翅膀》,自称“化为标本的天才”,随即前往东京,次年2月遭日本当局以反日罪名拘留34天,造成连续高烧,终在4月8日病逝,得年26岁。

李箱诗歌《绝壁》:

看不见花。花在飘香。香气满开。我在那里挖墓穴。墓穴也看不见。我坐进看不见的墓穴。我躺下来。花又在飘香。看不见花。香气满开。我忘掉之后再次在那里挖墓穴。墓穴看不见。我一下子忘掉花香之后进了看不见的墓穴。花又在飘香。那看不见的花。看不见的花。

(引丁凤熙译诗)

李箱诗歌《花树》:

在田野中心有一棵花树。附近没有一棵花树。花树就像热心地想象自己所想象的花树一样热心地开放着花朵。花树无法走近自 己所想象的花树。我逃之夭夭。就像为了一棵花树所做的那样,我真是奇怪地模仿了它。

(引丁凤熙译诗)

李箱短篇小说《翅膀》里写道:

不管怎么说我对我的家——不是家,我没有家——很满意。房间的温度正适合于我的体温,其昏暗程度也正适合于我的眼力。我不期望比现在的房间更阴凉或更暖和的房间,也不希冀比现在更明亮舒适的房间。我感激我的房间为了我始终保持着这小巧玲珑的大小,也很欣慰我为这间房而诞生。

但这绝不是对幸福与不幸的斤斤计较。换句话说,我没必要去想我幸福或不幸福。只要得过且过、苟延残喘就行了。

舒适宜人的房间如量身定做的衣服,我从中尽情地滚来滚去,万念俱灰,这是一种脱离世俗的超级安逸的绝对状态。我喜欢这种状态。

这绝对的房间,从大门数过来恰巧是——第七个,不无带有幸运的意味。我爱这幸运的数字“七”如一枚勋章。这样的房间被障纸门一分为二,谁会料到这就是我命运的影射?

下头房有少许阳光。早晨会有书包大小的阳光,到了下午又缩小到手帕大小的,而后径直散去。毋庸置疑,阳光永远照射不进来的上头房——就是我的房间。我不记得当时是谁一锤定音说定了阳面是太太的,连一点光影都不见的是我的。但我没有半句怨言。

(引李贞玉译文)

3

李箱同时代的挚友、诗人、文学评论家和九人会发起人之一金起林(1907-没年不详)认为,李箱是最优秀的,也是最后的现代主义者,同时也是背负超越现代主义严峻使命的悲剧性人物。《李箱文学全集》第一卷的主编李胜勋也说,李箱是韩国文学史上最伟大的超现实主义者。

文学思想社1977年设立的李箱文学奖是韩国最重要的年度文学奖之一,历届得主中包括李文烈、申京淑、韩江、孔枝泳、金英夏、金爱烂等名家。

今年早些时候,55岁的赵京兰以其短篇小说《告诉我》获得了第47届李箱文学奖,并得到奖金5000万韩元,约合人民币26.6万元。

(康慨)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇