■王冬菊

一

奥地利作曲家海顿(Franz Jo⁃seph Haydn)在1795年的笔记里,记载了马戛尔尼(Lord George Ma⁃cartney)在中国的一些见闻:“马戛尔尼勋爵出使中国。北京是首都,皇帝住在热河。……现任的皇帝83岁了。每个人都跪倒在他脚下。”了解马戛尔尼访华的人,都听说过“礼仪之争”,也就知道他并未跪倒在皇帝脚下,而是单膝跪地。所以,海顿的笔记不完全准确。无论如何,有人说在1795年夏天,海顿见过马戛尔尼,这才有笔记上的那些话。后来,海顿的清唱剧《创世纪》(The Creation)在英国出版,马戛尔尼是最早的订阅者。海顿的这部作品,其素材之一是英国诗人弥尔顿(John Milton)的史诗《失乐园》(Paradise Lost)。

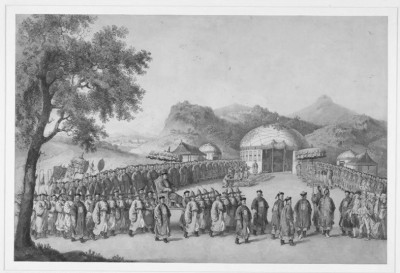

马戛尔尼在1793年9月17日的日记里,对乾隆83岁生日庆典的记录是这样的:

从远处传来缓慢、庄重的音乐,沉闷的鼓声和低沉的钟声。突然所有的声音都停下来,周围鸦雀无声;接着又重新响起,中间有短暂停顿……最后,大乐队声乐和器乐声音大作,和谐无比,顷刻间整个宫殿的大臣都匍匐跪拜在这位伟大的君王面前。

这段回忆之后,马戛尔尼写下《失乐园》里的一句话:“她在层云包裹的神龛里,稍作停留。”在这一句之前,上帝说“要有光”,层云笼罩的大地,也就是引诗里的“她”,不久就会阳光普照。有人想象,当海顿剧本里的上帝唱出“要有光”时,应该会让马戛尔尼想起当年的乾隆和跪倒在地的满朝文武。

乾隆皇帝的威严与使团即将遭遇的失败并非毫无预兆。实际上早在1791年年底,英国政府就辗转收到过一封来自中国的信,写信人是意大利传教士彼得· 阿代奥达托(Pe⁃ter Adeodato) ——乾隆宫中的制表匠和机械师。马戛尔尼出使中国的时候,阿代奥达托曾做过巴罗的翻译。他在信中写道:

关于派遣大使这件事,坦率地讲,我不认为现在是一个好时机。中国皇帝不久前的80岁寿辰(1790)曾经是最好的机会,因此,我建议无论如何请推迟这件事,直到新一任皇帝即位。

原本的收信人是东印度公司的贸易官员马修·雷珀(Matthew Rap⁃er),1768至1779年间,雷珀被派往中国广东,一路从货运监督长做到分部主席。他把这封信翻译成英语,希望英国政府能够理智地考虑出使中国的计划,可惜并未得到重视。东印度公司作为出资方,不得不听命于政府,明知前景不乐观,也只能尽量防患于未然,抱最高的期望,作最坏的打算。

东印度公司为使团配备的杀手锏之一是音乐。早在17世纪的航海和探险中,东印度公司的官员就发现了音乐的实际功用:它能促成对外贸易,而且成本低廉。这次,他们聘请英国作曲家查尔斯·伯尼(Charles Burney)为使团的音乐顾问,致力于从乐器、作品、乐队和装饰等方面提升使团和英国的形象。

伯尼对中国音乐的兴趣由来已久,虽然从未亲耳听过任何中国的音乐作品,但掌握了不少二手知识。这些知识的来源有两个:一个是法国传教士钱德明(Joseph-Marie Amiot)关于中国音乐的手稿,还有一个是与东印度公司贸易官员雷珀的通信。钱德明1751年来到北京,在中国生活了42年,直到1793年去世。雷珀在中国工作期间,结识了不少中国乐师和精通音乐的欧洲传教士,自己还学过二胡。伯尼的计划之一是成立使团乐队。这个乐队首先要满足欧洲人的品位,既能演奏室内乐,又能演奏交响乐:

一个器乐演奏家组成的乐队,6位乐手,就可以表演好的作品。从欧洲的情况看,两把小提琴,一把中提琴和一把大提琴(用来表演四重奏),再加上双簧管和巴松管(用来演奏交响乐),足以满足内行人士的需求。

除此之外,乐队还要考虑亚洲人的审美——或旋律优美,或气势磅礴:

亚洲人更喜爱管乐和打击乐,所以,如果这6位乐手,偶尔能够演奏法国号、小号、单簧管、竖琴、德国长笛,甚至横笛和定音鼓。演奏简单的曲调,可能会比艺术修养好、作品艰深的剧场乐团更受中国人欢迎。

所谓“知己知彼”,对中国音乐的风格,伯尼自然也略知一二:他们“不习惯多声部的音乐”,也欣赏不了“复调音乐的美感”。可以说,伯尼对中国音乐的了解,是从中西音乐的差异入手。这种思维饱含了大英帝国子民的优越感,给人一种将“他者”与“我们”对立起来的感觉,与英国的对外扩张出自同一种逻辑——去同化与征服,而不是去学习和了解。不久之后,马戛尔尼所率领的英国使团,也将带着同样的傲慢与偏见,从英国朴次茅斯乘船驶往中国。

二

而在此时的中国,明末清初以来尤其是康熙时期西方音乐的流行已成为过去。追溯这段中西音乐交流史,或许有助于了解近代中国尤其是乾隆时期的音乐发展与外交立场。

中西音乐交流始于明朝万历年间的一架羽管键琴。1601年,意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci)入京,送给万历皇帝一台小的羽管键琴(harpsichord),利玛窦称之为“西洋雅琴”,形容它“视中州异形,抚之有异音”。这台琴上,有利玛窦亲手用拉丁语刻上的两句圣经诗篇(150篇第5节和149篇第3节)。也许是为了向皇帝展示琴声之妙,利玛窦创作了八首琴曲(即《西琴曲意》),歌词用中文写成,内容有天主教的赞美诗,也有作者的人生慨叹。

明代冯时可的《蓬窗续录》对此有记载:

余至京,有外国道人利玛窦……道人又出番琴,其制异于中国,用铜铁丝为弦;不用指弹,只以小板案,其声更清越。

利玛窦死后,这架琴逐渐无人问津,直到1640年崇祯年间,经德国传教士汤若望(Johann Adam Schall von Bell)的悉心修缮才令其重现光彩。汤若望还翻译了琴上所刻的拉丁语经文,并为之撰写了使用说明。

清朝的康熙皇帝醉心于西方科技和音乐,他在这两方面的启蒙老师是比利时传教士南怀仁(Ferdinand Verbiest)。南怀仁是机械制造和天文学方面的奇才,但音乐知识和音乐造诣一般,他向康熙推荐葡萄牙人徐日昇(Tomás Pereira)作为御前音乐教师的人选。1673年,康熙派人去澳门,迎接徐日昇进京。自此,徐日昇成为康熙朝中的首席西乐师,享受了非同一般的荣华与恩宠。

从1673年入京到1708年去世的这几十年里,徐日昇在音乐方面可以说是成就斐然。当时的耶稣会教堂南堂内有两座塔,分别安装了一架管风琴和一台自鸣钟,两件装置均出自徐日昇之手,吸引了众多参观者,盛况空前。清代文学家、史学家赵翼在《檐曝杂记》中有记载:

铅管大小不同,中各有窾窍,以象诸乐之声;故一人鼓琴,而众管齐鸣,百乐无不备,真齐巧! 又有乐钟,并不烦人挑拨而按时自鸣;亦备诸乐之声,尤为巧绝。

徐日昇不仅教康熙演奏西方乐器,也教他西方的记谱法。关于后者,意大利传教士马国贤(Matteo Ripa)记载了一件趣事:一次,康熙在宫中用羽管键琴表演了几首中国音乐,其中一首是《普庵咒》。徐在纸上写下一些音乐符号,之后对照演奏,听上去竟能一般无二。这让康熙连连称奇,随即赠送他锦绸若干匹作为奖赏。《普庵咒》是一首中国古琴曲,属于单线条的旋律(one-line melo⁃dy),很可能由于传教士的记录有误,因而有“康熙用一根手指(one fin⁃ger)演奏《普庵咒》”的传说。

徐日昇在音乐理论方面亦有建树。他参与了《律吕正义·续编》(即《协韵度曲》)的编纂,还撰文讲解西洋乐理。1936年在国立北京图书馆,也就是现在的国家图书馆,发现了徐日昇的音乐论文《律吕纂要》。

一同编纂《协韵度曲》的还有意大利遣使会传教士德礼格(Teodori⁃co Pedrini)。德礼格1711年来到中国,作为康熙和三位皇子的宫廷音乐教师,可谓极尽荣宠。国家图书馆北堂馆藏有12首德礼格的小提琴奏鸣曲乐谱,署名为“Nepridi”,是“Pedri⁃ni”的字母异位词。德礼格1746年去世,在中国总共生活了36年里。这36年里,清王朝换了三位皇帝,西方音乐也经历了由盛而衰的转变。

康熙学习研究西方音乐,并非因为西方音乐更先进,而是为了维护大清的统治。“黄钟”,代指上古时代的中国音乐,康熙认为它是数学、天文学等一切科学的根本:“今算法、律吕等韵,探究本原,皆已明晰。黄钟为最要,凡数学以及斗斛尺度,无不系乎其中也。”遗憾的是,在朝代更迭的过程中,“黄钟”已经逸失。

康熙皇帝认为西方音乐与中国音乐本质相通:“盖天地之元声,亘古今而莫易,联中外以大同。”因而,学习西方音乐,或许能够追溯音乐发展的源头,复兴消失的中国古乐,获取永恒的真理,以稳固当下大清的统治:

六合之内,四海之外,此音同,此理同也。百世之上,百世之下,此理同,此音同也。是故不知古乐而溺于今,非特不知古,并不知今也。必复古乐而不屑于今,非特不知今,终亦无从复古也。

到了雍正时期,西方音乐的地位与少数民族音乐无异,被称为“侏离”,即西部蛮夷地区的音乐。再后来,乾隆皇帝即位。乾隆的兴趣不在西方音乐和音乐理论,而一味热衷于西方科技 ——乐器、钟表、建筑、喷泉,他似乎什么都想了解,但又总是八分钟热度,转眼就厌烦了。在对外政策方面,乾隆傲慢、强硬,排斥西方国家,也不信任外国人。因此,西方传教士的地位大不如前。方豪在《中西交通史》一书中这样说:

高宗本为排外仇敌之帝王,所以容教士在宫中者,纯为其一己之用,如修理钟表,营造圆明园,测绘舆图,制作自动机器及图绘人物;弹奏西洋乐器,亦其一也。

时移世易,在这种情况下,传教士无法继续在宫中讲授、研究西方音乐,只能转而研习中国音乐,钱德明就是如此。他一生致力于向西方介绍中国音乐,比如,他翻译了清朝李光地的音乐理论著作《古乐经传》,还撰 写了《中国古今音乐考》(Mémoires de la musique des Chinois,tant anciens que modernes)。

在《中国古今音乐考》的前言,钱德明讲述了初到北京时的遭遇,或可证明西方音乐的盛世不再。一次,钱德明为中国乐师演奏了几首法国音乐,聆赏者反响平平。其中一位乐师告诉钱德明的话,说明“我们”显然把西方音乐当成了与“我们”截然对立的“他者”:

你的音乐并非为中国人的耳朵所写,我们的耳朵也不为这种音乐而生……你的音乐不像中国人自己的音乐那样动听、感人,……我们的音乐从耳朵进入内心,从内心直达灵魂。人们听得懂、感受得到;……中国古代的音乐……一个人只要听过,就永远忘不了。

三

钱德明所生活的中国,正是英国使团要面对的中国,而他们似乎对此无知无觉,一心只想搭建起中西审美的桥梁,以之开启中英通商的大门。

知道乾隆对西方机械感兴趣,英国使团便投其所好,进献了一架鼓形风琴。实际上,这是伯尼的一个音乐实验,里面暗藏了英国人“师夷长技”的用心。伯尼在钱德明的书中找到一首中国歌曲《天之子》(Son of Heaven),在他的精心设计下,风琴可以自动演奏这首曲子。伯尼想,听到自己国家的音乐,中国人一定会被吸引过来,而一旦听过了这种演奏,他们就会意识到自己的音乐与西方音乐的差距。但结果并不尽如人意,伯尼失望地感叹:

额外附加的声部令他们困惑不解;他们试图分解乐曲,认为在这样的音乐中无法分清哪一个是主旋律,还说这种音乐太过复杂,强调更习惯听自己国家的音乐。

使团试图利用乐队宣扬英国和英国文化。首先,乐队每晚都在圆明园举办音乐会,演奏海顿、莫扎特、巴赫等人的作品,吸引了不少清朝官员。而在通往小型音乐厅的必经之路上,使团还特意摆放了真人大小的英王和王后的照片。不但如此,使团官员也时不时参与演出,以展现英国精英阶层的文化素养和文化生活。然而,使团的种种“深意”,非但没有提高英国人的形象,反而令人疑惑。使团成员赫特纳(John Christian Hu?ttner)反思道:“原来中国人和罗马人一样,认为音乐不应是上等人的娱乐。”

乐队为重大场合所选的曲目也同样有着弦外之音。乐队的5位成员中,4位曾在冷溪近卫步兵团(Coldstream Regiment of Foot Guards)服役,而这是英国军队中历史最悠久的一个团之一。马戛尔尼的贴身男仆爱尼斯·安德逊(Ae⁃neas Anderson),在1793年9月6日的日记中,记录了乐队为亮相皇宫而做的一次排练:

大使下令排练列队行进仪式,也就是我们不久之后在皇宫亮相的仪式。……整个排练过程中,乐队演奏了《约克公爵进行曲》。

《约克公爵进行曲》(Duke of York’s March)是冷溪近卫步兵团的官方曲目之一,创作者埃利(Christo⁃pher Eley)也曾是皇家东印度志愿者旅乐队(Royal East India Volun⁃teers Brigade Band)的指挥。使团成员赫尔姆斯(Samuel Holmes)记得,在进入热河避暑山庄的行进仪式上,乐队演奏了英国国歌:

先是轻龙骑兵;然后是皇家炮兵和步兵,都以很慢的速度行进;紧接着是乐队,演奏《天佑国王》(God Save the King);他们之后是使团官员;队伍的最后是机械师和仆人。

但付出不一定就有回报。所有的这些策划与设计,不但对大英帝国的形象毫无增益,也无法从中国人的耳朵直达他们的内心。伯尼不无失望地说:“在聆听了欧洲最好的作曲家最优秀的作品演绎之后,中国人似乎不为所动。”

与此同时,清朝的庆典音乐却震惊了英国使团。1793年9月14日,赫特纳在热河接见使团的仪式上听到了“最动听”的音乐:

皇帝登上王座之后,宗教般神圣的寂静笼罩一切,从大帐篷的后方传来令人陶醉的声响,举座皆惊。甜美的音色,简单的曲调,清晰的调式,节奏缓慢的圣歌庄严地行进……

音乐声中的乾隆和宫廷令马戛尔尼印象深刻。他在那天的日记里写道:“就这样……我看到了‘所罗门王最荣华的时候’”。《所罗门王最荣华的时候》(King Solomon in All His Glory)是马戛尔尼童年时代看过的木偶剧,他继续解释说:“我用这个表达方式……因为我那时觉得它恰当地表现了人类最高级的崇高和幸福。”

1801年,75岁的伯尼回忆起当年的音乐外交,将失败归于中国人对上古音乐的崇尚。这个结论也是“二手的”,因为钱德明初到北京遭到冷遇时说过同样的话。不同的是,钱德明并未试图将两种音乐分出高下。伯尼却不肯止步于此,他进一步论证,认为上古音乐无论如何也无法与现代音乐媲美,而后者最高级的形式是歌剧,所以中国人不懂欣赏歌剧。讽刺的是,在当时的中国,戏剧表演遍布街头巷尾,而1793年9月18日,使团被邀请欣赏一出中国昆曲,却没人看懂。

这出戏叫作《四海升平》(Ascen⁃dant Peace in the Four Seas),是乾隆皇帝专为英国使团改编的庆典承应戏,讲的是万里之外的“英咭唎国”,因为仰慕大清,经海路数月来到中原为皇帝祝寿。这是古今未有的盛事,大清皇帝命令众星神护送庇佑,一路降服水怪,大地蒙恩,四海升平。这个大清帝国抚驭万邦的故事可谓寓意深远,但马戛尔尼只看到了热闹。他说:

有些是历史,有些是纯粹的幻想,形式有朗诵,有演唱,还有毫无乐队伴奏的朴实的念白,但是剧情丰富,有战斗、谋杀以及其他戏剧中常见的桥段。最后一幕是场面宏大的舞剧,从观众的反响来看,我认为,其创意和设计应该是一流的。就我所能看懂的部分来说,演的似乎是海洋与大地的联姻。

钱德明不仅了解中国音乐,而且了解中国皇帝,也许这两者本来就无法截然分开。1793年10月3日,他致信马戛尔尼,劝他认清清政府的态度,早日离开中国。10月4日,在发给内务部长邓达斯(Henry Dundas)的公文中,马戛尔尼转述了信件的部分内容:

钱德明神父暗示我,在中国人那里,外国使团来访不是什么大事情,也就是借隆重的节日之名前来朝贡而已。……中国无意与其他任何国家签署贸易协议。

10月7日,马戛尔尼接到朝廷的回复,通商请求被拒绝,同一天使团离开北京。10月8日到9日间,钱德明去世。

四

18世纪中期,围绕法国和意大利的“喜歌剧之争”(querelle des bouffons),艺术评论家格里姆(Friedrich Melchior Grimm)曾说过一段话,批评法国人的优越感,在这里用以形容英国使团及其音乐顾问也可算得上贴切:

每次谈到他们的音乐,法国人都对其他国家不屑一顾,我对此并非毫无察觉,而法国人有理由如此自信。然而,同样是这些法国人,当他们信誓旦旦地告诉我们中国音乐如何令人厌恶时,我就不得不说,他们在做出这个判断的时候,一定没有考虑中国人的感受。既然他们能够在不止一个场合,至少在涉及音乐话题时,随意使用这样的权力,难道我们在面对他们时,就不能拿起同样的武器?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制