■韦泱

郭沫若的译著《鲁拜集》单行本,1924年1月由泰东图书局出版,至今已整整一百年了。这本书在世界各国的译本和拥趸无以计数,热度有增无减。但就汉译而言,郭沫若无疑是功臣。

《鲁拜集》在中国早期传播

郭译《鲁拜集》早期在中国有四次重要刊布,包括发表与出版(不含再版再印)。首次出现是在1922年11月,这一年创造社成立,《创造》(文艺季刊)创刊,在第一卷第三期上,第一次完整发表郭氏译作《波斯诗人莪默·伽亚谟》(现译为奥马尔·哈亚姆),译作分三个部分,第一,读《鲁拜集》后之感想,第二,诗人莪默·伽亚谟,第三,《鲁拜集》之重译。这个“重译”,即是根据英国诗人费慈吉拉德(现译为爱德华·菲茨杰拉德)英译本第四版,用中文翻译的全部一百零一首诗。其中三十九首诗作了“注”,大多一条注,其中五首诗作了两条注,只有第十首诗,有四条注之多。结尾处有译者《附白》:“本译稿不必是全部直译,诗中难解处多凭我一人的私见意译了,谬误之处,海内外明达之士如能惠以教言,则不胜欣幸之至。”最后有个译竣的时间,“1922年9月30日完稿”,此时,郭沫若还在日本留学。虽然在郭译之前的1919年,有胡适译诗一首《希望》,发表在《新青年》,但全部一百零一首集中刊出,《创造》季刊尚属首次。之后诗人孙毓棠全译《鲁拜集》,发表在1941年出版的《西洋文学》(分七、八两期连载),后编入《孙毓堂诗集》。

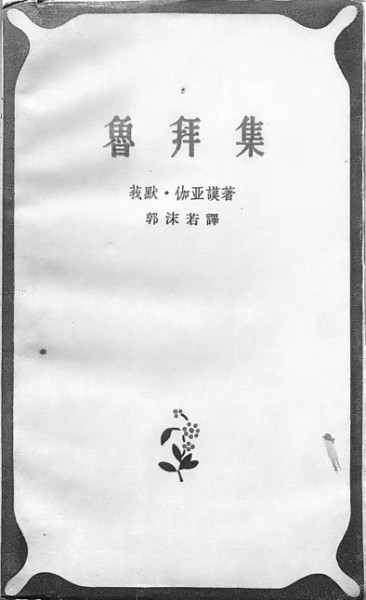

1924年1月,由泰东图书局出版《鲁拜集》译本,四十八开本,列创造社“辛夷小丛书第四种”,这是《鲁拜集》中文单行本第一次与国人见面,是中英文双语版,具有划时代的意义。到1928年5月,此书已印至第四版,几乎每年出版一次。扉页上有“目录”,下面分“上篇”和“下篇”,上篇为导言,有26页,分一、读了《鲁拜集》后之感想,二、诗人莪默·伽亚谟略传。下篇为《鲁拜集》,共一一二页,分一、诗百零一首(英汉对照),二、注释。这一初版本,与原在《创造》(文艺季刊)发表的译作及注释都有一些改动。郭译这个版本,以后相对较为固定,分别由新光书局、创造社出版部、光华书局、大光书局等重印。之后,出现的其他译者单行本有吴剑岚《鲁拜集》,1934年由黎明书局出版。黄克孙《鲁拜集》,1956年由中国台湾启明书局出版(七言绝句翻译)等。

1947年9月,郭沫若在1928年第一版《沫若译诗集》基础上,增加了《雪莱八首》《莪默·伽亚谟百〇一首》,由上海建文书店将横式改为竖式排版,再版印刷,将原单行本《鲁拜集》,包括全部注释,首次编入这个集子,作为最后部分,前面译作还有歌德、海涅等诗。这个版本在50年代初由新文艺出版社改出新一版,是根据建文书店的“纸型重印”,也就是说没有修改照印不误。到1954年11月,已是第五次印刷,印数达二万六千五百多册。郭氏在《小序》中写道:“主要是受了适夷兄的督促,我把以前翻译过的一些外国诗,集合成为了这一本译诗集。这些诗并不是都经过严格的选择,有的只是在偶然的机会被翻译了,也就被保存了下来。这些译诗大抵是按着时代编纂的,虽是翻译,从这里也可看出我自己的思想的变迁和时代精神的变迁。”这说明,郭氏译诗,有着时代的影子和自己的想法。依此版本,1956年7月,人民文学出版社改成横排版式,第一版第一次印刷,印数一万五千册,这是新中国成立后选入全部《鲁拜集》的《沫若译诗集》,以全新的精装版式与读者见面。

1958年12月,由人民文学出版社出版了郭译《鲁拜集》新的单行本,初版印数四千六百册。这时距1924年此书初版已三十四年了。可以说,这也是郭译《鲁拜集》的第二种版本,是软精装小开本,有125页,书中十二幅插图,虽是黑白印制,但可以看出,原作是彩绘,没有标示画家名字,估计是从国外同名书中移植过来的。每首诗下面的大半页空白处,都有不同的花卉作尾花,装饰点缀得富有美感。里面也有不少的变化,相比初版时的中英双语版,这可算中文插图版。没有“目录”,也没有“上篇”“下篇”,原来的《上篇导言》,已为《小引》所替代,内容删除了原文中“读了《鲁拜集》后之感想”,只保留了“诗人莪默·伽亚谟略传”的内容。在最后的“注释”后,还有一篇“附录”《莪默·伽亚谟》,下面有页注,写着“本文是苏联国家文学出版社1955年出版的俄译本《鲁拜集》的序,引诗均根据俄译本译出”。这当然是苏联译者写的关于原作者的介绍,可以帮助中国读者加深对原作者的了解。

再说说《鲁拜集》的原创者和首位英译者。作者奥马尔·哈亚姆(1048—1122),是波斯数学家兼诗人,他成功地运用“柔巴依”这种来自阿拉伯语的波斯四行诗形式,写了大量这类短诗。全面表达了他对生活、社会、宗教、哲学等方面的见解。他去世后,人们对他及“柔巴依”也逐渐淡忘。不料七、八百年之后,他的诗又重放异彩,获得世界性声誉,这在很大程度上要归功于英国学者兼诗人爱德华·菲茨杰拉德(1809—1883),他在学习波斯语的过程中,接触到奥马尔·哈亚姆的“柔巴依”,深受感染,并开始试着用英文转译,1859年出版了不署名的英译本《奥马尔·哈亚姆之柔巴依集》,初版仅七十五首诗,经过增订,在他生前相继出版到第四版,后两版都是一百零一首诗,而第四版更受学界称道。因为除了牧师等神职人员,当时懂波斯语的人极少,之后菲氏英译本又被转译成不同国家文字,这不但确立了奥马尔·哈亚姆在世界文学中的地位,也确立了菲氏《奥马尔·哈亚姆之柔巴依集》在英国文学中的地位。有学者认为,在《奥马尔·哈亚姆之柔巴依集》中,既有菲氏译作,也有他的一些创作成分,有的诗是较为忠实的意译,有的诗是将几首原作的内容融合成一首诗,还有的诗是他在原作的感染下,用自己的想象来表达与原作相吻合的见解。而且,他在整部诗集中作了精心编排,开端是旭日初升的景象,结束已是夜幕降临之时,首尾呼应,并让诗与诗之间有时间的连贯性、和谐感。所以说,菲氏作为波斯文的英译者,有不少创新之举,功不可没。可是后来许多译本都没有了转译者菲氏的名字,这对他似有不公哪!

闻一多、成仿吾的意见

当年《创造》(文艺季刊)发表郭译《《波斯诗人莪默·伽亚谟》,闻一多看到后,即刻写了《莪默·伽亚谟之绝句》一文,从三个方面对郭译进行评论,即一、郭译订误,二、郭译总评,三、怎样读莪默。洋洋洒洒五千余字,认为不妥之处,一一举例说明,还以自己的翻译来加以说明。前后共举了十多首译诗进行分析,比如指出“第九十五首两行当译为——我不懂酒家买的什么东西\能有他买的物货一半珍贵。郭译则曰——我不解卖酒之家\何故换去我高贵之物如此”。如此等等,还有一些较为笼统的批评:“如三八、七七、七九诸首也是忠实的翻译,但那里只有翻译而没有诗。全篇还有一个通病,便是文言白话硬凑在一块。”

文章写毕,闻一多请梁实秋寄给《创造》季刊编者成仿吾,并关照说发表前先寄给郭沫若一看。成仿吾收到文章后,觉得郭沫若远在日本,过不多时即可返国回上海,就没有寄出,而且提笔写了一通感言,说“本来这些译诗是我催他(指郭沫若)寄了来的。他寄来时,他说很忙,要我给他校对一下,那时候因为《创造》第三期已经迟了不少的日子,要快点拿去排印,我只把译稿与原诗对看了一次,并且从头看起来,大抵不错,所以以后我只把英文念一遍,再把译诗念一遍,好就续读下,不好便给他加以修改。这些译诗是这样弄出来的。一多指出这许多误译出来,倒使我惶愧无地了”。从这段文字看来,郭的译作还有作为编辑的成仿吾一份功劳哪! 不仅如此,成仿吾还为郭氏作了辩解和开脱:“本来诗是最容易误解的东西,稍不注意,就会差到与原诗相反。何况又是重译。沫若既不解波斯文,所靠的又只有一种皮装小本(沫若是最喜考据的人,这回并不是他畏难,实是他案头没有参考本),这样匆促弄出,就希望他完全,实是不可能的事。侥幸据一多所说,只是解释原义的疏误,我想沫若听了,也还要引以为荣幸的。不过关于一多所举的各条,我也有点感想,不妨在此地说说。”接着成仿吾对闻一多文中的举例,谈了自己的看法,其中有赞同有说明,也有他自己的看法:“第九十五首的末二句,改一下的好:可我不懂酒家买的什么东西\能有他卖的东西一半珍贵。”

此后,郭沫若一回到上海,就给闻一多写信:“我于四月二日返沪时,你这篇文章已经交到印刷所去了,直至今晨才送校稿来,我便亲自替你校对。我一面校对,一面对于你的感谢之念便油然而生。你所指摘的错误,处处都是我的弱点,你望我至少当有再译三译。你这恳笃的劝诱我是十分尊重的,我于改译时务要遵循你的意见加以更正。”闻一多的文章,成仿吾的感言和郭沫若的回信,都一起刊登在《创造》(文艺季刊)1923年8月第二卷每一期。

根据这些意见,郭沫若在正式出版《鲁拜集》单行本时,大多作了修改。并在注释中一一作了说明,比如第十五首注:“此节后两句,初稿误译成’死后人再掘出金山\同一不归于己’,经闻一多君订误,今改正。读者请参看闻君《莪默·伽亚谟之绝句》一文”。再如第九十五首注:“本节初稿有误,经闻君指出,今改正”。可以说,他们三人因为《鲁拜集》的批评交流,成为一段文坛佳话,体现了文人间真正的友情,说明当年批评的文风清纯,文人相亲亦蔚然成风。

另一种译本《柔巴依集》

时至1982年6月,《鲁拜集》以新译本《柔巴依集》为书名悄然问世,距1922年《创造》季刊发表郭译整整六十周年。此书译者是上海翻译家黄杲炘,他五十年代就读同济大学给排水专业,因严重眼疾,眼科医生建议他休学,后因故五年制大学只读到四年级。在家他无书可看,只能靠借阅苦度时光。一次偶然借到一本英文原版书,读着读着就发生了兴趣。这书就是菲茨杰拉德的译本,诗句很美也很短,每首只有四句,且相对独立。这对初学翻译的人来说,是再合适不过了。而且,从哪首译起都可以,译时可不露声色地在心中琢磨,从时间和空间来说,在特殊年代,都很有隐秘性。新时期春回大地,黄杲炘已全部译完这本诗集。适逢国家领导人出访伊朗,报上在介绍该国古代文明时,提到了《鲁拜集》,黄杲炘觉得这与其翻译的《柔巴依集》发音颇像,可能出自二十年代的汉译,就去图书馆查阅,一查才知道,原来这是郭沫若的译本《鲁拜集》。起初,他觉得名家翻译在前,自己的翻译几乎徒劳了。但仔细阅读,发觉两者时跨约半个世纪,译法也颇为不同。当初我国新诗创立不久,郭沫若是代表诗人,新诗写得浪漫潇洒,其译诗也显得口语且自由。黄杲炘则严格按原诗内容和格律,一一对应译出。他后来读到我国维吾尔诗人克里木·霍加对新疆少数民族的传统诗“柔巴依”介绍,感到这与《鲁拜集》诗体形式更相似,也更接近阿拉伯语的原始发音。于是,决定将自己的译著取名《柔巴依集》。

不久,他把这一百零一首的四行诗体译稿,投给专门出版外国文艺作品的上海译文出版社,资深外文编辑、翻译家方平、吴钧陶等审阅后觉得,译著很有特色,可列入出版计划。同时,译文社创办伊始,急需外文编辑人才,请他加盟,双方一拍即合。从此,黄杲炘毅然放弃已经考取的上海科大外语部,一脚踏进译文出版社之门,担任英文编辑和相关翻译工作。可以说,一部《柔巴依集》改变了黄杲炘的命运。

黄杲炘的这册译诗集出版后不久,被作家王蒙知道了,询问上海文艺出版社编辑朋友,编辑辗转找到黄杲炘,赠送了王蒙一册。王蒙有新疆生活体验,熟悉和喜欢维吾尔族民间歌谣。他藏有乌孜别克文的“柔巴依”手抄本,其与维吾尔文相近,所以他能阅读,感叹“格律之严格与比喻之奇特令我叫绝”,还用汉文译出其中三首寄给黄杲炘。黄一看,这样的韵式和字数,正是自己译“柔巴依”的特色。接读来信,黄杲炘深有知音之感。我国新疆维吾尔地区也是“柔巴依”故乡之一,与伊朗、土耳其、塔吉克斯坦等中亚国家互通互融,才结出奥马尔·哈亚姆的波斯文《鲁拜集》之果实。再传到英国,由菲茨杰拉德译成《奥马尔·哈亚姆之柔巴依集》。可见,其中有着一脉相承、同根共生的关联。郭沫若根据菲氏英文第四版全部译出一百零一首时,很有可能,他当年不知道“柔巴依”一说,所以译成与原文发音略有差异的“鲁拜”。但是,由于《鲁拜集》的影响之大,这个译名就一直延续下来,继《柔巴依集》之后,《鲁拜集》及相关书名的各种新译本层出不穷,呈蔚为大观之势。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇