载送老师的专机将老师送到台湾北部一处名为“草山”的台北市郊。老师被拘禁的不远处,不久前羁押过张学良。老师一到草山,张学良已被送往竹东。

老师刚到草山,有四个兵看守,大概认为老师只身在台,插翅难飞,不久就撤哨了。

台湾四周环海,当时交通不便,可用“插翅难飞”形容。国民政府初时对老师似乎有意好好重用,指示老师在1947年的“双十”国庆日演讲,老师拒绝,告诉来人说枪毙都不能。有些官员不满老师不听话,说老师得重病,需要安乐死。老师在这郁郁寡欢时期,被台东农校校长陈耕元礼聘为该校教导主任。

陈耕元青年时代所受的是日式教育,对中华文化陌生,校方需要一位娴熟中华文化的人负责中文教学,老师和陈耕元年纪相若,两人又都曾留学日本,陈耕元热爱棒球,关心各种体育活动,老师对西方的运动篮球也十分有兴趣,那时有一个身高一米八七的阿美族学生,身材高大,运动天分很高,老师和陈耕元校长加强培育他。

这个学生不负校长和教导主任的慧眼,后来以十项全能比赛打破亚运纪录,勇夺金牌,并在1960年罗马世运会勇夺十项全能银牌,这个学生就是“亚洲铁人”杨传广。老师饱读古书,欲以所学行道济众,从未想到教出来的第一个著名学生,会是扬威国际体坛的十项全能高手。

台东在当时很落后,身为清朝贵胄的老师被指派到当时被平地人卑视为“番仔”的山地县市,可老师并没有鄙陋的情绪。有一张照片,老师高兴地穿上陈耕元所送的卑南族服饰,戴上漂亮的头圈,手持微出鞘的猎刀,绑布带,穿深色衣,腿扎卑南图纹裤管,神态悠然从容。老师喜欢吃当地少数民族的小米饭,喝他们酿的小米酒,烤山猪,还学他们的样子抽竹烟杆,走遍了这些少数民族的部落。

校长中文程度不佳,学生当然更差,不会说中文,看不懂文字,老师笑说:“十个字就够山地学生学半个月了!”老师有时会说些经文,可说是台湾讲经第一人。

老师在干净纯朴的台东,仍有难掩的落寞与惆怅,张学良身边有赵四小姐相陪,老师却是孤身来台,对依恋故土的太师母和妻儿,老师的惦记与思念不时萦回脑际,心底不时自我慰安,这仅是短暂的作别,相逢之期不会太远。老师做梦也没想到,短短两年间,两岸情势陷入混乱紧张的对峙态势。他的回乡路,也因蒋介石到台湾给堵住了。

1952年12月底,前北京大学校长胡适到台东,无意中与老师相见,让老师的人生有了转变。台湾的市县民政局处,都有一个“道路规划小组”,给新辟道路命名,小组要外聘较有学养的委员,台东当年要找真有学问的人物不容易,老师被推荐为委员。

台东旧火车站前一条新路将命名,老师认为清代台东直隶州最后一任知州是胡铁花先生,建议新路名为“铁花路”。

胡适在民初推动新文化运动,搞新文学,当时演讲十分轰动,老师的阿玛每当他出门时就叮咛“不准去胡闹”,就是不准去听胡适演讲。老师对胡适的《中国哲学史》也不以为然,认为没能写出中国哲学的根本大源,但就事论事,胡适的父亲胡铁花对台东有贡献,值得纪念。

胡铁花原名胡守珊,后改胡传,字铁花,是胡适的父亲。新路命名剪彩,请来胡铁花的儿子胡适。胡适讶异何等人物会取“铁花路”的路名,打听之后,会见老师,胡适与老师有过一番晤谈。

胡适出任驻美大使时,结识一些美国的中国通,有些中国通有意继续作中国文化深造,奈何当时中国和美国关系紧张,只能到台湾找寻真正可以请益中国之学的教授学者。

美国加州大学洛杉矶分校东亚学院创办人鲁道夫,曾在北大进修十三年,1949年之前在中国购买了十多万本书,东亚学院的图书馆因而名为“鲁道夫图书馆”。鲁道夫研究殷墟甲骨文,和胡适颇有交情,到台湾进修时,鲁道夫写了毛笔字向老师表达了拜师之意。

老师本来仍有斟酌,但鲁道夫通过研究院史语所所长董作宾牵线,董作宾比老师大十一岁,他在殷墟考古和甲骨文上贡献突出,是继罗振玉、王国维之后的主要奠基人之一。如此一来,董作宾和老师算是有师兄弟之谊,于是,老师结束了在台东农校的教导主任工作。

老师在1956年开始教授洋博士弟子,鲁道夫是向老师问学的第一人。

鲁道夫对老师十分谦恭,他知晓老师是罗振玉、王国维等治甲骨文大师的弟子,于是向老师请教对甲骨文的看法。老师认为古文字只能研究,不能成实学,答了两个字,令鲁道夫瞠目咋舌——“猜梦!”

老师解释,罗振玉太老师是个标准的书呆子,常常将一个甲骨文拓片挂在纸窗上,问说:“像猫? 像狗?”今天说是这个,明天又说别的,像是猜梦般。老师认为,古人有解梦的书,根据梦中景象来解梦,但罗太老师解读甲骨拓片,连梦的边都没有,所以用“猜梦”形容。

鲁道夫不仅向老师请教殷墟甲骨文,也在老师的指导下,研读一些宋朝典籍。由于鲁道夫早已成名,年龄大老师二三岁,老师当他是朋友,而非弟子。老师真正的收徒当在1958年。

胡适不只介绍鲁道夫,还介绍其他洋博士,老师跟胡适说:“我一天三个馒头就可以打发日子,你可别再给我添麻烦!”

可是,口耳相传,洋博士想入门拜师的越来越多,老师只好采取筛选方式,而非来者不拒。一般洋博士想学中国之学,找老师像找家教一样,要考老师;“师严而后道尊”,老师反其道而行,要考考有心求教的洋博士,够不够格成为他的弟子。美国汉学界翘楚魏斐德生前是美国加州大学柏克莱分校的讲座教授,曾任美国历史学会及社会科学研究学会的会长,他与耶鲁大学的史景迁,哈佛大学的孔复礼,号称汉学“三剑客”,魏斐德的好友纽约大学教授罗慕士(翻译《三国演义》及《道德经》)介绍他面见老师,老师没有立即答应,告诉魏斐德,至少先花三个月功夫,在别处好好学习中文口语,再来安排。

魏斐德从《孝经》学起,讲课时数由原先一星期两天增加到五天,读完四书后研习《易经》《春秋公羊传》。老师让这些洋博士亦步亦趋、慕道向学,和一班大学上课方式完全不同。一般大学授课时数有限,只能采用演讲方式,教的是自己的研究感想,老师却是一个字一个字教,教典籍所载的本来思想。

老师教学极有耐心,自言教洋博士是丰子恺式的教学法,让洋博士弟子不只认字,而且掌握每一文句的真正含义,也让受学弟子在老师一贯的思想体系中,享受被启发的喜悦。

老师曾问洋博士“懂不懂”,洋博士弟子说“懂了”,老师戏说:“我讲了半天,自己都不懂,你却懂了!”

可别看老师授课时身穿长袍马褂,头戴瓜皮帽,怀疑老师是老学究、老古板,似乎不懂西方哲学,其实曾留学日、德的老师可以引用柏拉图来论证王弼的观点,老师还能讲授佛经。

老师教出的洋博士弟子是来自各精英学府的博士研究生,在海外评价甚高,可说是执汉学的牛耳,他们学成时希望得到老师的证书或推荐函,1977年8月20日结业的弟子班大为,在相簿中贴了老师当时的玉照和介书(推荐函),毕业证书是这样的:

查美国学生班大为,于1975年6月至1977年8月,从余学四子书(《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》)及五经(《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋公羊传》),并《春秋繁露》,兼读古注。遵中国治学方法,不杂意说,该生领悟力强,颇体经旨;初解大义,略窥微言。循途精进,定有厚望,乃可造之材,来日必为中西文化之良介,专为推介。

天德黉舍毓鋆

近百年来,学术文化以西学为高,台湾许多人常想尽办法,到国外拿个学历文凭自我炫耀,老师没有学位文凭,学历只是清华大学国学院旁听生,竟教起外国学生,而且还是博士研究生。洋博士弟子以拥有老师推荐函为荣,让学界耳目一新。

老师的推荐书并未对洋博士弟子过度美言,像班大为的推荐函只是“颇体经旨,初解大义,略窥微言”;同样在1977年毕业的夏含夷师兄跟老师读老子和易经,老师的推荐函是“略窥见大易之玄门”,夏含夷师兄在老师逝世的公奠礼上,代表洋弟子致悼,说得一口好中文,而且真情流露,让闻者动容,他自认自己当时已学得不错,老师竟然用“略窥见”之语,是轻视他所打下的学术基础。

夏含夷师兄花了三十多年读《易》,后来看到马王堆帛书《周易》、阜阳汉简《周易》、上海博物馆所藏战国楚竹书《周易》,以及其他相关出土文献,他才发现老师当年的评语是正确的。

2006年,老师百岁,美国中国学专家席文教授、班大为教授、包弼德教授等十余人专程为老师庆寿,夏含夷师兄代表洋弟子,将做好的相框上呈老师,框内文字是“美国同学庆祝毓老壹伯岁照相集”,老师一看,指出“伯”字写错了,夏含夷师兄说要带回去改正,老师笑说:“不用,就让大家看我教出来的洋学生有多糊涂!”

老师对洋弟子不只没有阿谀,甚至有时对洋弟子悟解不足不假辞色,这些受教外国弟子却仍然毕恭毕敬、诚惶诚恐,班大为教授就有这样一段“严师出高徒”的战战兢兢回忆:“我们师生关系的互动也非常有趣,并富有教育性在其中。我必须动用我所有对文化敏感的资源,恰当地管理我自己,以免冒犯老师。毓老无耐心于没有给予他恰当尊重,或全心全意学习的学生。由于我们外国学生接受的是个别辅导,没有任何准备就前往上课是不可能的,我也从来不敢这么做。在一整年中,每个星期去上课都是一种冒险。”

老师对清末洋人侵凌中国,并且强迫中国划出租界地十分反感,又见中国不少女子因遭外国人侮辱而落发出家极为痛心,没想到他到台湾正式收徒,第一批弟子竟然是洋博士。老师的洋博士结业弟子,魏斐德在1970年时统计,美国人三十三人,日本人二人,韩国人一人,英国人二人,加拿大一人,越南一人,未结业的短期受教者,谦称自己未受正式熏陶,不够格名列门墙,只敢以“黉舍之友”相称,加上后来新收的超过六十人,总计外国博士弟子约百人。

老师初到台北,租屋在南港洲尾(今内湖周美)一处竹林掩映的四合院农家。由饶河街尾的慈祐宫附近,搭乘基隆河边的小渡头木船前往,每次渡船费一两毛钱。老师就在洲尾村,教洋博士弟子。

老师在六十岁后蓄胡子,许多小孩子常攀围墙争看长胡须、穿着奇特的老公公。

老师的字画成就不凡,曾教洋博士弟子席文的太太书法,指示从赵孟頫的风格入手。

老师到台北后,常到新生南路一家画室走走。画室主人向老师请教国画,有一天,画室主人请老师题词,老师题的词是“残翁无颜面苍生,留取身影俟史评”。

老师在画作上的题字,令人惊艳折服,像《偶题竹梅》,改了郑板桥联句“虚心竹有低头叶,傲骨梅无仰面花”为“虚心竹有垂头叶,傲世梅无仰面花”,更见意境。

老师的字体有多种,有唐楷体、魏碑体,还有风神仿如溥心畬的字体。

溥儒字心畬,以“中国文人画最后一笔”驰名于世,和张大千之兄张善孖齐名,有“南张北溥”之誉。老师和溥心畲同为宗室,老师尊称溥儒“溥二爷”。

老师常谈溥儒的故事。溥儒字“心畬”,老师解释说“畬”是熟田,“心畲”之意即为“心是良田百世耕”。溥儒留学西德,取得天文、生物双博士学位,归国后就居西山,成为大书画家,画作常署名“心畬”或“西山逸士”,最好的画作落款章是“羲皇上人”“天下一腐儒”。“山高水长”则是闲章,盖在适宜角落。

溥儒曾送老师一幅字,“知足常乐”。老师初到台湾,难免有些牢骚,修养功夫极佳的溥儒就特别写了这四个字。

溥心畬往生,弟子穿白,腰系带,男左女右,遵循古礼送终。

溥心畲的墓在北投,老师曾带弟子到北投看“寒玉堂”的墓。老师解释:“寒玉堂”是溥心畬的斋名,就是守身如玉,有冰清玉洁的意思。

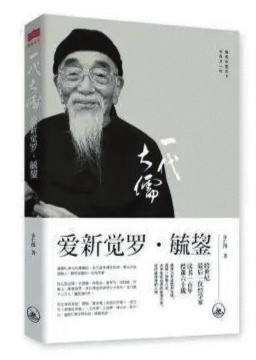

(本文摘自《一代大儒爱新觉罗·毓鋆》,作者许仁图为毓鋆亲传弟子,上海三联书店出版,定价:45.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制