截至7世纪初,中国的君主已经通过在石头上铭刻书作的方式标记巡行经过的地点,抑或宣扬其对宗教或思想系统的关注,借此声明自我的统治权。唐太宗当政时期,他巩固且极大地扩张了高祖皇帝(618-626年在位)所建王朝的势力。宫廷书法家延续已然成熟的惯例,用石碑铭文记载帝王的事迹与政令。在为太宗而制的纪念碑中,有数件石碑的文字出自初唐最为重要的书法家虞世南(558-638年)和欧阳询(557-641年)之手。虞世南书《孔子庙堂碑》约完成于629年,叙述了唐太宗修缮都城长安太学里的孔庙一事。这种类型的碑刻和太宗扶持儒学教育的政策同属展现帝王品行的传统方式。《九成宫醴泉铭》由欧阳询书写于632年,它借鉴了另一种先例,标识着以皇帝为主角的事件的发生地点。九成宫原是长安西北的一处隋代建筑旧址,唐太宗在此避暑时,信步宫中之际发现了一眼神奇的泉水。据传,泉中之水可令饮者长寿,而石碑颂扬的便是醴泉这种吉祥瑞象的出现。

唐太宗命供职宫廷的书法名家以精雕细琢的碑石记录他的权威,然而,不知疲倦、思维广博而精力旺盛的他并不满足于这些石刻。他不仅意识到,还在某种意义上创造了独特而强有力的帝王御书这一象征手法,而且赞助了刻有他亲自撰文并书写的文本的石碑。在此之前,也有几位中国皇帝是优秀的书法家,但唐太宗似乎是第一个将自己的墨书文字转换成石刻碑铭的皇帝。这位帝王发明的是可以被定义为亲书纪念碑的事物:它是一件供公众观看的艺术作品,塑造它的不只是捐资人的意志,还有他们对形式设计的直接参与。若要找到与之匹配的西方现象,我们应该联想这些例子——图拉真纪念柱是由罗马皇帝个人刻制的,或者至少是由他设计的;长期屹立于罗马卡比托利欧广场的铜骑马像(现在已经被复制品替代)是由马可·奥利略亲自铸造的。

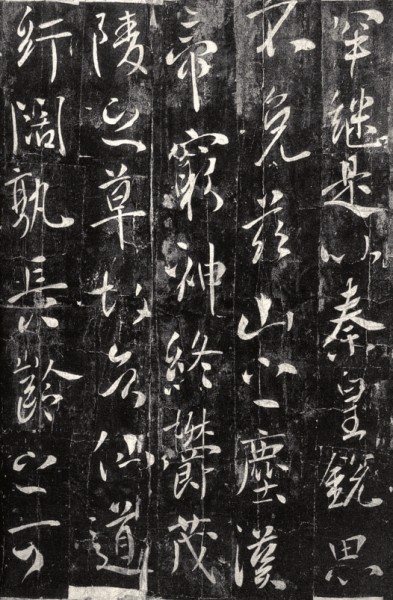

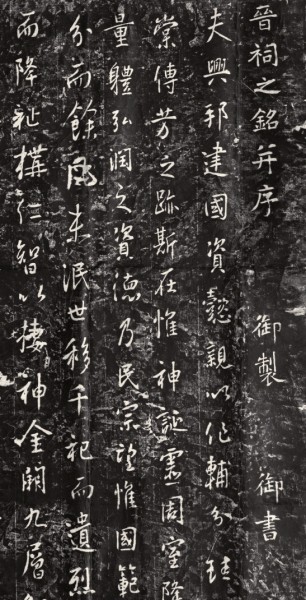

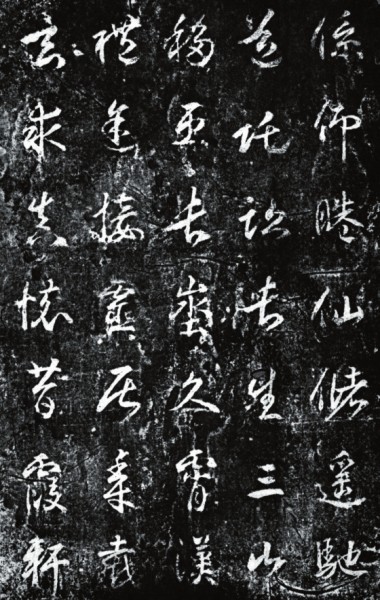

两件唐太宗的亲书纪念碑实例,一为647年的《晋祠铭》,一为648年的《温泉铭》,均见于20世纪前期敦煌发现的拓片。山西太原附近的晋祠系为晋国先祖唐叔虞而设。正是在这里,太宗的父亲高祖进行过祭祀,随后起兵推翻了隋朝最后一位皇帝的统治,宣告唐朝建立。贞观二十年(646年)正月,唐太宗自攻打朝鲜半岛高句丽王国的失败战役归来,亲临晋祠,作文纪念父皇的美德,尔后刻铭于碑。太宗这件以其独特的行书写成的作品,所标识的不只是他本人的巡行地,还是对唐朝历史具有关键意义的地点。石碑刻有“御制御书”四字,这四个字还出现在玄宗《纪泰山铭》的起首处。太宗的《温泉铭》则标记了一处为帝王行乐而建造的处所。该碑立于长安以东唐太宗骊山宫宫门附近的亭内,碑文描述了此处离宫的周遭风景。太宗行草书体的原始碑文,仅有部分以拓片形式留存下来;隶书标题则出现在碑首,这种字体后来为唐玄宗习用。

唐太宗的碑铭书法揭示了他对中国书法史更广泛的介入。他既是收藏者,又是理论家和实践者。在这些角色中,对王羲之书法的浓厚兴趣驱动着他,这位4世纪的贵族被认为是中国历史上最伟大的书法家。太宗在宫中蓄藏了两千余件王羲之的书作,要求大唐贵胄和朝中书家临习他的书风,还亲自为官修《晋书》里的《王羲之传》撰写了赞辞。唐太宗凭借御史的诡计,以不道德的手段获得王羲之杰作《兰亭集序》的故事增强了所有王羲之书迹被赋予的物品崇拜价值。太宗还将王羲之及其子王献之的行书作为自己书法的基础,发展出一种流畅生动的笔法,以运笔方向的快速变换和对结体方式难以预测的操纵为特征。

唐太宗对王羲之的关注并不单纯是审美方面的。这位势力根基来自北方的皇帝期望对新建立的唐王朝施加政治和文化控制。他将与南方贵族文化紧密联系的王羲之书风作为国家统一的象征符号——一种在帝国的任何地区都赢得赞许的审美标准。无论动机如何,唐太宗对王字的敬重巩固了王羲之作为“书圣”的地位。太宗对书法的迷恋还将这门艺术的地位抬到了一个新的高度,并向他的臣民展示了推崇真迹的模范。臣子们乐于把这种欣赏的目光转投向太宗的御书,有时其热情甚至达到滑稽可笑的地步。在玄武门(即太宗发动政变、暗杀其兄弟并夺权的地方)举办的某次宴会上,皇帝写下多件“飞白”作品并赐予群臣。渴望获得恩赐的集会众臣借酒壮胆,粗鲁地伸手争抢太宗书迹,极大地博得太宗的欢心。诚然,任何与皇帝个人产生联系的艺术作品都充满近乎超自然的强烈光芒,但是太宗在收集和评议王羲之作品的过程中良好地完善了鉴定与欣赏机制,同时很可能由此提升了自皇帝御书以下的所有书作的价值。

与之前的收藏家一样,太宗热切关注的王羲之书作几乎全都是个人书信——用行书或草书写出的非正式文书。从材质和内容来看,这些作品时效短暂且简单随意,被称为“帖”,从字面上理解即纸条;与碑刻不同,它们不是专为公开展示而作的。在针对王羲之和其他六朝早期书家的评论与鉴赏话语中,那些自由的笔迹被看成书法家情绪和感受的显现。人们相信,观看这类书法作品,就是直面书者思想和人格明白无疑的映射。将此种阅读和理解书法的观念转换到石刻媒介上,则是唐太宗的天才发明——写下与王羲之书帖同样即兴而不经雕饰的笔迹。

如我们所见,早期石刻上偶尔会出现书者的名字。在铁山刻经的案例里,个人姓名作为增加石刻价值的必要信息显现,不过这种情况殊为罕见。往往是受礼敬者和捐资人而非书者的身份,决定着一份铭刻文本的重要性。以帝王御制石刻为例,如果回到秦始皇的时代,任何书法家,无论其地位有多高,都无法避免成为臣子或者说表达皇帝意志的机器的命运,他的任务就是在铭文书写中精准而鲜明地呈现捐资人的愿望。唐太宗通过创造属于自己的御制石刻,消除了中间人的角色。他驾驭了书法的独特力量,使之有目的地指向书者的身份。虽然任何书法作品都能产生这种效果,但是书者之手的律动与能量在行书和草书里体现得最为明显。凭借在碑文中使用这些字体,而非早期石质纪念物惯用的更加正式的书体,太宗表明自己拥有帝国最重要的书法家这一崭新角色:他不仅成为第一位书碑的皇帝,而且以先前为私人信件和非正式笺条所用的书体进行碑文书写。在神圣的石刻媒介上展示随意、自由的笔迹,这种尝试或许只有皇帝本人才敢于进行。

试图了解唐代读者对太宗石碑的思想含义领悟了多少,一个恰当的标准便是太宗的继承者制作他们自己的石刻的频率。首先是太宗之子高宗(649-683年在位)。657年,高宗经过洛阳附近的一处战场遗址,他的父亲曾在那里击败一个争夺帝位的敌手,赢得了巩固唐朝统治及促使自身权力上升的关键胜利。在659年的题为《大唐纪功颂》的石碑上,高宗以太宗的行书风格为范,撰写文章并亲自书碑,来歌颂他的父亲。该项目完工时,石碑被立在战场附近太宗亲自创设的寺院之内。高宗的皇后武则天(624-705年;690-705年在位)则以她独特的聪颖,抓住了石刻的多重功能和政治价值。在多处装点有其夫君书作的场所,她加入自己的书法,采用的是与先例风格相近的王羲之流派的行书——唐代早期帝王书法的源头。作为她本人的王朝武周(690-705年)的创建者,武则天是中国历史上第一个也是唯一的女性皇帝;她还是最早创作石碑铭文的女性书法家。她的石刻《升仙太子碑》立于699年,坐落在嵩山附近的一座祭祀王子晋的神祠中。王子晋是一位乘凤的仙人,我们在云峰山的顶峰曾遇见过他的名字。这通异常宏大的石碑高5.3米,它的产生或许不仅是因为这位女皇迷恋所有类型的神异信仰,还因为王子晋既是仙人,又是周朝太子。武则天把周朝当作她所创立的武周的楷模。由武则天亲笔书写的高耸石碑,使神祠的来访者想起她的非凡功业,即开辟王朝以复兴大周逝去的统治荣光。

武则天于705年退位后,中宗(684年;705-710年在位)和睿宗(684-690年;710-712年在位)两位在遭到武后废黜前曾短暂掌权的皇帝,均制作了他们自己的石刻,践行了由其杰出的先祖太宗开创的惯例。到712年玄宗登上皇位时,由帝王创作并下令制作的石刻已成为唐代君主不可或缺的政治符号与礼仪组成。在统治前期,玄宗在多处立起石碑,包括他岳父和两位公主的墓前,以及嵩山少林寺和他于722年到访过的华山西岳庙。三年后,他出发前往泰山,在那里举行了封禅典礼,而且在山上留下了一件亲书纪念碑。该碑标志着中国古代帝王书作的高潮。

(本文摘自《铭石为景:早期至中古中国的摩崖文字》,[美]韩文彬著,王磊、霍司佳译,北京大学出版社2024年5月第一版,定价:198.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制