■杨芳州

与陈滞冬老师见面是在2020年的1月,彼时《嵇康之死》刚出版,陈老师个人画展同时在北京举办。那之后的春季,曾经互通过信息:“这一切应该会很快过去,你来成都玩。”再接下来,漫漫的长夏接着漫漫的长冬,我们时有问候,陈老师说他在山中专心写作,写中国艺术史。

我是很好奇的。“文学史、艺术史、哲学史,都不必看。”在学校读书时被文学史课程倒了胃口的我曾经如此狂妄地断言。多数通史写法就是按时间顺序将文献综述一番,有时候甚至连文献综述都没能写好。这其中当然有我所读不多见识浅薄的原因,可总的来说,读一个专论或仔细看一个具体的细节,给我带来的教益要比看通史中那些不痛不痒的论述多得多。对中国文学史或艺术史的偏见终于因为海外汉学家们的贡献而纠正了一些,可能不少本土作者由于背负太多历史负累、加之学术体制的限制,所以个人创见极难。

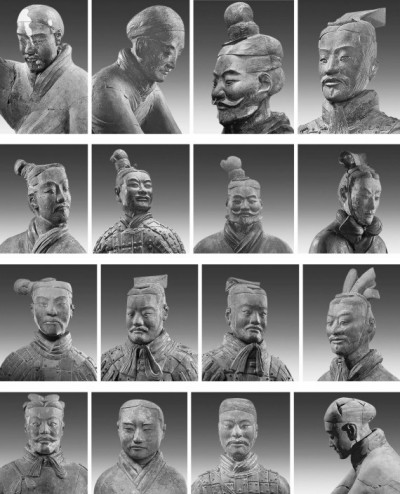

阅读陈滞冬著《中国艺术史》(新星出版社2024年3月)第一卷是破除定见、开阔视野甚至被震撼的经历。曾经在读完秦俑的章节时,坐立难安,按捺不住内心的激动给陈老师发短信(陈老师不用微信):“刚看完了秦俑一章,很震撼,很合理!”陈老师回:“秦俑已经出土了五十年,但秦俑雕塑的现实主义一直没人出来解释,我们不说,就只有听人家胡说。”

我想这是陈著《中国艺术史》的意义:考古发现如今日新月异,然而面对着如此惊人的艺术成果,我们却陷入失语,不知应作何想。艺术史应为这些不停被发现的文明成果的拼图在人类历史的大图景中找到其合理的位置,得到重新的认识、合理的阐释,而我们作为拥有着悠久而灿烂历史的民族的一员,也应不停地通过重新的思考和连接来印证自己的文化来历,锚定自己的精神位置。

比起信息、知识,眼界和见识更重要。在我看来,陈著《中国艺术史》最突出的特点是,作者用充满人性的洞见去推测、想象,并做出符合人类情感的解释。艺术使人成为人,反过来说,艺术史必须是人的历史,我们好些书把古人写成奇怪的老古董,仿佛古人不是人。在阅读本书时我多次想拍案:这哪里是艺术史,这就是思想史,可发现这几乎是一句废话:艺术史本该就是思想史! 如果不去揣摩人的生活状态、行为模式,如果不去体察历史的水面下暗自涌动的思想情感,怎么可能解释这些东西为何呈现出如此这般的样貌? 陈滞冬的《嵇康之死》(2019),用气贯长虹的长句,将嵇康刻画成一个强壮的铁匠,一个不羁的艺术家,一个独立的无政府主义者,一个自觉的思想者,一个有饱满精神的人。而不是那个形象源出古代壁画的、被竹林七贤的刻板印象以及“不洗澡”的传闻所永久封印的古人。《中国艺术史》所做的工作类似:将凝结在出土文物上的定见剥离,用审美的眼光和充满情感的眼光去凝视,发现那两千年前器物上的“人”的精神。

陈著论述不仅有理论上的思想上的依据,因此有说服力也有内在连续性,更因为作者本人是艺术家,用艺术家的眼光和诗人的想象力进行了推测、想象和弥合,这是艺术使人成为人的地方:仅有理性是不够的。这不是一部为完成学术体制的任务而写的书,是艺术家发自内心必须要写的书。它不仅仅将不同时期、不同类型的艺术按时间顺序拼接起来,必须要用自己的眼光和理解、用知性和感悟将之编织起来,成为宏大壮阔、连绵而有机的长卷。

陈滞冬文风雄浑刚健,我想那是因为作者饱含着热情去礼赞人们的深沉感情和生命力、创造力。我有种感受,中国有少数几个批评家,比如我喜爱的闻一多(《神话与诗》)、李长之(《司马迁的人格与风格》),是有鲜明的个人风格在,他们不惮于表露自己的好恶,不惮于使用充满个人风格的语言,这成为作品魅力的一部分。

书中选取的具体实例也有独到之处,多次“击中”我,第一个就是那方鼎上的人脸! 商代青铜器上竟然突然出现了一个如此具象化、人格化的脸! 这一例证马上提醒我们,花费时间精力和口舌去做“写实”还是“抽象”之争,这种关注是受到西方美学历史发展观的限制,也许偏离了商周青铜器解读的核心。这让作者的关于“上帝之眼”的说法极具说服力,这张远古的脸本身与商代青铜器古朴造型的结合也足够震撼人心。

作者是四川人,可能因此特别注意到了四川地域文化的特殊之处。四川地区的汉代墓葬中发现的陶俑,我愿称他们是“大笑的四川好人”,确实是以往的艺术史中没有被仔细审视和好好思索过的。四川陶俑展示出的热火朝天的生活、生产图景,脸上洋溢着发自内心的灿烂笑容,观者不可能不为之震动:“笑这种只有人类才有的表情,把人类变得更像人类,也把四川陶俑变成了人类历史上最富于人性的雕塑。”

关于书法的章节断续交织地出现,但完全连续地解释了书法的沿革。至“书写性的勃兴与放纵”一章,也即至东汉末年,书写已经发展至堪称“为艺术而艺术”的极端艺术形式。“东汉后期(公元二世纪前后)草书书写活动勃兴的历史,是公元四世纪时书法艺术在南方流亡贵族手中发展成熟为艺术之前一次必不可少的、声势浩大的预演。”也让我们对后续卷册中必将到来的东晋王羲之、唐代草书充满期待。

此外,在解释东汉画像砖时对“古诗十九首”的联想极妙! ——是啊,为什么不?“东汉时代的艺术,第一次与普通人的生命韵律相照应,相鼓荡,第一次把艺术表现的目光投射到人的生存这一微妙的、最基本的因而也是最伟大的目标之上。”“人生天地间,忽如远行客”,人,全面地觉醒了。中国人的精神作为中国艺术的思想脉络无法斩断,其成果也必须联系起来加以理解。

其他令人拍案的细节不能穷举。陈著《中国艺术史》将用三卷、共百万字篇幅对中国艺术“历史过程和审美理念变迁的大线索进行一些精细勾勒,以期获得整体清晰同时又在关键之点不失精微的历史印象”。从第一卷看,这一目标的确已经实现。

一两年来,我和同好朋友们一道在河北、河南、山西等地进行多次访古、探寻艺术的自驾之旅:正定隆兴寺、安阳殷墟、响堂山石窟、娲皇宫摩崖石刻及石窟、应县木塔、云冈石窟、晋祠……所到之处,也必然会参观博物馆。读完陈老师的书之后,最近再进博物馆,我特别注意到了商代青铜器与西周青铜器的不同之处;留意了汉代壁画的内容、形制和细节;仔细观察了不同时代雕塑在造型语言上的差异。在审美的愉悦之外,每一件艺术品似乎不再孤立存在,它们似乎准备说出更多。

近年,热门旅游地尤其是博物馆人满为患,男女老少睁大惊讶的眼睛,认真听讲解员的讲解。在忙着拍照、“打卡”的众人身影中,总会有人站在某件展品前,忘情地凝视着。任何在那些令人震惊的青铜器、雕塑、陶俑、瓷盘、石刻、壁画、帛画等面前屏息凝视的人,他们的心灵不可能无动于衷。我眼前出现的是那六十年前的四川少年,年少的陈滞冬站在被盛开的白玉兰满枝和满地的耀眼白色花瓣填满的院落里,内心震动不已。艺术之旅是一生的旅程,《中国艺术史》是一位终身创作和思考的思想型艺术家的果实,相信对那在博物馆中屏息凝视的人,它也将成为一个起点。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇