■徐俊

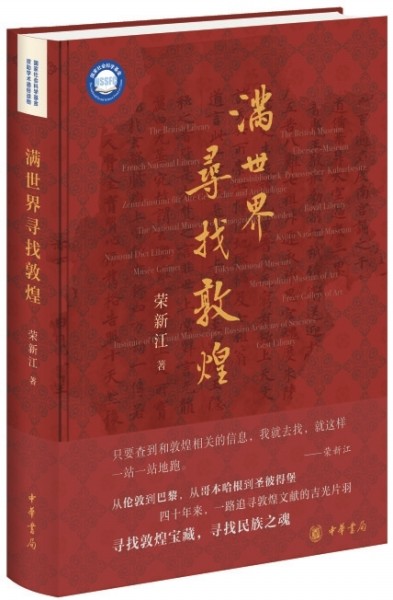

2022年9月,还在疫情中,荣新江先生在杭州南山路的中国丝绸博物馆“经纶讲堂”开讲“满世界寻找敦煌”,我跟大多数朋友一样,“追剧”般听看讲座,为最后两讲不直播而遗憾。2022年11月至2023年8月,《文史知识》月刊以“满世界寻找敦煌”为专题,连载十期。每次拿到新刊,必先读为快,又为限于刊物篇幅的删减而遗憾。

近日终于喜见讲座整理稿结集出版,我用一周时间认真读完。全书保持了生动流畅的讲座风格,行云流水,珠玑满纸,作者“心中那些澎湃的心情”(本书序)在在可感。但是,阅读的速度却无法加快,全书剧情一波三折,知识点密集,应接不暇,加之对久违的前互联网时代出行的亲切感,很让人流连,不忍释卷。

《满世界寻找敦煌》是荣新江先生四十年在世界各地追寻敦煌宝藏的真实记录,按时间顺序和地域区分,将寻访过程安排到十二讲当中。每一次寻访都还原到年月日、乘坐的交通工具、行程起讫,以及为什么要去、与谁同行、看到了哪些文物文献,辅以当时的照片、信件、手绘地图、手稿、藏馆宣传页等等,满目琳琅。并将所知见的敦煌西域文物文献,放到19世纪西域探险史、考古史以及作者所从事的敦煌学、西域中亚史、隋唐史、丝绸之路、中外关系史的脉络中,条分缕析,画龙点睛,用最精要的语言点出其价值。

《满世界寻找敦煌》首先是一部个人学术史,但因为作者宏阔的学术视野和执着的学术追求,真实具体的细节呈现,赋予本书多方面的特质。可以说,这是一本19世纪以来西域探险史的极简读本;这是一本敦煌及西域文物文献发现及传藏史的详解;这是一本以西域出土文物文献为主线的史学研究指南。敦煌藏经洞发现百二十余年,文物文献散落世界各地,从早期中国学者参与的编目、抄录、影照,到如今实施“敦煌文献系统性保护整理出版工程”,推进数字化回归;从罗振玉、王国维,到王重民、向达,到本书作者荣新江,中国学人一直没有停止过艰苦的追寻。本书也是中国学人满世界追寻敦煌宝藏百年历史的集中写照。

“你坐出了地图”

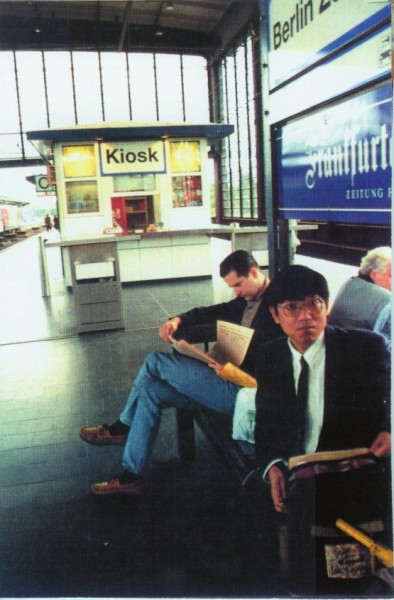

荣新江先生“满世界寻找敦煌”,开始于1984年负笈莱顿,那时候没有手机,没有互联网,没有email,“完全凭着勇气,拿着纸质地图走”(本书序)。

地图是本书一再出现的“高频词”。本书大量篇幅讲述的是前互联网时代在欧洲的寻访经历,留下了许多与地图有关的故事和信息。其中最精彩的莫过于“与张颂南‘对开’”,所谓“对开”,就是住在巴黎的中央美术学院张颂南要去阿姆斯特丹看画,而作者正要去巴黎看敦煌文书,在伦敦约定十天后各自离开自己的住所,前往对方的城市,借住对方的住所。作者说:

5月6日星期一,一早赶到海牙,转乘7:42的车前往法国,火车晚点,下午1:30到巴黎北站,按照他给的地图找到他的宿舍,记得是一座学生公寓模样的楼。我进去之后,在编号是他的信箱里拿到他留在那里的钥匙,开了他的门,把他宿舍当做我在巴黎的旅馆。(38页)

书中相应章节附载了张颂南为作者画的地图(39页)。作者说:“这就是我和张颂南‘对开’的友谊,这也是我们当年留学在外的人之间的信任感。”

另一件很珍贵的地图出自旅法著名敦煌学家左景权先生之手,左先生写信详细说明怎样乘地铁找到他家,并画了一张自家的位置图(41页)。地图的作用不止于引路,也是“满世界寻找敦煌”的方法。有趣的是,作者从莱顿出发,先做的一件事就是将欧洲各国的敦煌西域文物文献馆藏位置画了一张地图,交给导师许理和先生,许理和先生依照这张“藏宝图”一一为之联系各个收藏单位(2页)。

最有趣的故事是“你坐出了地图”。作者到瑞典国立人种学博物馆调查,在闭馆前看完了所要看的材料,按照约定要在7点前赶回大使馆教育处。结果匆忙中看错了站名,从地铁里上来后,发现是个陌生的地方。于是去问路边一位老汉,他看了半天作者递过去的地图,说:“你坐出了地图。”(97页)很有画面感的叙述,读来不无幽默。作者说:“‘满世界寻找敦煌’是广义的概念,除了敦煌也包括吐鲁番、和田、库车甚至楼兰出土文献,其实只要是海外收藏的中国西北地区出土的,都划在我要寻访的地图里。”(59页)显然,这样的追寻范围远非一张随身的纸本地图所能含括,“你坐出了地图”,可以说正是“满世界寻找”的恰当的妙譬。

书中的隽语妙譬,远不止这些。其中关于季羡林、段晴师徒二人的两处,很让人莞尔。作者在德国之行的最后几天,终于等到了见恩默瑞克的机会:

段晴见我头发长,对我说:“你这么长的头发,怎么去见我的老师? 坐下,我给你剪头发。”她没有推子,拿了一把剪刀,唰唰就把我的头发给剪了。她摸过我的头,给我灌了顶。6月9日,我跟着段晴到了恩默瑞克家。(62页)

书中一再被提及的东西,是学者见面互赠的抽印本。在前互联网时代,抽印本是学术同行间深度交流的载体。作者在剑桥访问贝利教授,“他有四个大台子,排着他的抽印本,一共有七十多种。他说你随便拿,我不管内容是否有关,就一种抽一本,拿了七十多本,最后提了两大袋,从他家走到袁亚湘那里,累得喘不过气来”。贝利慨赠70多个抽印本。回国后,作者去向季羡林先生报告,季先生说:“怎么不拿两份!”(29页)

挖到生土层

作者在对比西方探险者与清末官绅在得知敦煌发现藏经洞的不同反应后说,伯希和放下原来的目标吐鲁番,直奔敦煌,而清朝的知识分子被锁在书斋里三百年,缺乏西方考古学者的进取精神。叶昌炽虽然看到了敦煌写卷,但没有前往敦煌追根问底,正是缺少今天考古学家挖到生土层的精神。作者说:“现代学者,满世界寻找敦煌,一定要尽自己的能力刨根问到底。”(261页)本书所呈现的追寻过程,正是这种“挖到生土层”的刨根到底的生动体现。

挖到生土层的精神,贯穿全书,也可以说这就是作者的治学精神。我们可以从对一件敦煌所出宋代水月观音像近百年流传史的追寻以见一斑:

1904年9月29日,敦煌县长汪宗翰给叶昌炽送了一幅敦煌绢画《水月观音像》,绢画上有乾德六年(968)题记,是宋朝初年的,属于藏经洞晚期的文物。同年10月13日,敦煌王宗海送给叶昌炽画像一帧,画像上画了南无地藏菩萨、五道将军、道明和尚,下方有一个妇人拿着花,旁题“故大朝大于阗金玉国天公主李氏供养”。叶昌炽晚年将收藏品出售,两幅绢画都归了浙江吴兴蒋汝藻传书堂所有。蒋汝藻雇王国维编藏书目录,王国维看到这两幅绢画,并写了两篇跋文,刊于《观堂集林》卷二十。1925年,蒋汝藻藏书出售,两幅敦煌绢画归于上海书肆主人金颂清。1930年再度易手,绢画的新主人是日本山中商会的人。1957年,《水月观音像》发表在Dietri⁃ch Seckel的Buddhistische Kunst osta⁃siens (Stuttgart),可知绢画已归美国弗利尔美术馆收藏,但《地藏菩萨像》却一直没有踪迹。

作者说:这幅于阗公主供养的《地藏菩萨像》就是我寻找的目标,我的第一篇学术文章是和张广达先生合写的《关于唐末宋初于阗国的国号、年号及其王家世系问题》,就用到了这幅画,但当时我们没见过这幅画,是根据《观堂集林》王国维跋文写的。我一直想找到这幅画,既然《水月观音像》在弗利尔美术馆,《地藏菩萨像》会不会也在弗利尔?

1997年,终于有机会去弗利尔美术馆。作者把叶昌炽日记、王国维题跋、《兰州学刊》有关金颂清售画的记录,复印了一整套,带到弗利尔。馆方接待人看后,不动声色,带着进到库房,先看到了《水月观音像》,然后看镶板另一处,《地藏菩萨像》果然也在。作者又查看入藏档案,《水月观音像》1930年购藏,《地藏菩萨像》1935年购藏。二者进入弗利尔的时间不一样,但大致脉络一致。馆方表示,过去不敢发表《地藏菩萨像》,是因为绢画保存非常好,十分清晰,看过的人不少觉得是假的,因此不敢示人。(264页)

作者刨根到底的探究,解决了馆方对《地藏菩萨图》真假的困惑,确定了这是藏经洞年代最晚的绢画。终于见到这位公主的真容,作者在《叶昌炽:敦煌学的先行者》一文里写道:“公主安然无恙,色彩如新,使人激动不已。”(264页)

由此我们可以看到,除了“藏宝图”,作者手中所握还有一份独家的“学术地图”。从伦敦到巴黎,从哥本哈根到圣彼得堡,从东瀛到北美,一路牵引的都是学术问题,不是晚清官绅文士的猎奇和赏玩,也因此在揭开散落各地的宝藏面纱的同时,每每总有独到的学术收获和心得感悟。带着问题寻找敦煌,渗透在本书的每一个章节。作者说:“每一件东西放在学术研究的脉络里,都有其价值,不管是残缺的,还是完整的。”(265页)

生长的知识链

“我在满世界寻找敦煌的过程中,是伸出很多触角的。”(232页)

伸出很多触角去满世界寻找敦煌,在回忆讲述满世界寻找敦煌的本书中,也“伸出很多触角”,可以说是无处不在地补充交代相关知识点和学术旨趣。作为读者,则常常为这些超出标题范围的信息,获得意外的惊喜。作者饱满的脱口而出的讲述,让本书呈现出无处不在的蓬勃生长的知识链。对专业学者来说,是非常难得的学术旨趣的点题;对广大的普通读者来说,是一般教科书和学术专著里不能获得的知识。

比如,作者讲述寻访对象,必将其放到19世纪西域探险大背景下,对每一个探险队或考古队的组成、学术背景、优长和缺项,甚至探险者的性格,都形象并充满感情色彩地予以交代。比如,讲斯坦因西域考古,告诉读者斯坦因根据《大唐西域记》的记载来定点于阗都城和寺庙的遗址位置(8页)。

比如,讲英藏敦煌文书,告诉读者斯坦因对藏经洞的倒腾,打乱了藏经洞经帙包裹的原貌,不能据打乱了的状况判断藏经洞性质;还告诉大家因为英藏将不同类别的文物文书分藏不同的存藏机构,对完整理解藏经洞文书造成了困惑。

比如,讲到藏经洞里的白画粉本,提示粉本与壁画制作的关系,并介绍美国学者胡素馨就此在莫高窟所做的调查,进而归结到这些都是文物回归的证据(7页)。

学术史的观照,也是这种蓬勃生长的知识链的重点。比如,讲罗振玉《鸣沙石室佚书》,会告诉你1913、1928年两个版本的差异,前者是影印本,后者是摹抄本,并介绍自己曾经掉进的坑;讲在巴黎买书的经历,从石泰安讲到他的同学于道泉,讲到于道泉将藏书送给王尧、陈践(55页),清晰地呈现出中国的藏学统系。

又如关于莫高窟,作者会提示读者现在作为莫高窟标志的九层楼,其内的北大像,1920年代华尔纳曾经拍摄了没有楼阁掩盖的正面面容(247页);关于张大千临摹的敦煌壁画,作者会告诉你要区分大千居士临摹的还是张大千雇佣的五个喇嘛临摹的(244页)。林林总总,扩展知识面的同时,不断给读者带来越界的阅读兴奋点。

书中所记最神奇的一件“知识考古”趣事,是特灵克勒考古队1920年代留在丹丹乌里克遗址里的报纸、名片、火柴盒,以及考古队预留给后代考古人的留言条,在2002年被新疆考古队发现:一份《新苏黎世报》和《瑞士画报》,报纸里面包了一个固体火柴盒,火柴盒上一边写着“Please see inside”(请看里面),一边写着“important matters”(其中有重要的东西)。火柴盒里面是一张博斯哈德的名片,名片背面用粗笔写着一段话:“To the poor fellow who believed to ndsome⁃thing here we leave this papers with our kindest regards. E. Trinkler, W. Bosshard.25-3-28.”(向那些相信在我们留下这些报纸的这里会发现一些东西的可怜的后来者致以最良好的祝愿。特灵克勒,博斯哈德,1928年3月25日。)作者回北京后,把《狂飙之地》英文本借出来,书里果然写了他们把报纸和名片埋入寺庙,并留下了与上面一段近似的文字。(69页)

作者说:“当然有的时候收获不一定是立竿见影的,而是多少年之后才有回报。”(64页)

纸上考古,纸上踏歌

我是服膺学者应该有两支笔的,既能在纸上考古,记下书斋里的学术发现;也能在纸上踏歌,记录学者的学术心迹和人生感悟。读罢《满世界寻找敦煌》,我作如是观。

作者的笔触是相当克制的,但不乏打动人的段落,除了前面引述的“对开”故事,还有巴黎438小组的“鸿门宴”(42页),还有一筷子冲着海贝勒盘子里的宫保鸡丁下去的糗事(64页)等等。非常感人的是“难忘的Büchen小站”一节中关于格罗普教授的故事,读后让人久久不能从小站的情境中走出来。

故事是这样的,一次作者去汉堡大学找恩默瑞克教授未遇,却碰到另一位伊朗学学者格罗普教授。交谈中作者脱口说出了对方的名字及其所整理过的不莱梅海外博物馆和田文物,可以想见,格罗普教授当时应该大有遇到学术知音之感,于是他提出要送作者《中国新疆和田的考古出土文物》这本买不到的书。他们相约在第二天作者去柏林火车路过的Büchen小站交接,作者在火车停靠的时候,打开车窗,格罗普把书递给他。

Büchen是当时东西德国的边境小站,过了这个站,火车轨道两边拉着铁丝网,外面就是东德,为了怕人翻越,下面是密集铁丝网,上面是密集的电网,往柏林这一路都是这样的铁丝网。火车在这个车站大概停15分钟,作者看着西德的边防军下车,东德的边防军上车,直到换完了岗,望眼欲穿,也没有看到格罗普的身影。到了柏林,打电话才知道格罗普的车抛锚了。严谨执着的格罗普又约作者返程路过Büchen时交接。作者写道:

6月7日中午我回程的时候,在柏林车站给他打了电话。大概16:05,火车快到Büchen站时,远远看见站台上一个黑点,黑点越来越大,越来越大,最后变成了格罗普教授。我打开车窗,他递给我这本书。我们大概聊了20分钟,火车再度行驶,继续向汉堡开去。他一直站在站台上,黑点越来越小,越来越小,我把头伸出车窗望着他,直至看不到他的影子。(81页)

匆匆一见,站台上格罗普教授身影的变化,纯用白描,情感张力十足。

从莫高窟石室洞开的那一刻起,就决定了敦煌学不是书斋的学问。兹后一百二十余年,几代中国学人追寻散落在世界各地的敦煌宝藏——敦煌在中国,敦煌学在世界,这不只是一个学科的兴衰浮沉,正是百年国运蹉跎跌宕的明证,《满世界寻找敦煌》的意义已溢出了个人和学术的层面,具有更广泛的价值,值得更多的读者展读。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制