古画中的夏果

“成林卢橘熟,翠羽杂金麟”(刘季孙《次韵东坡赏枇杷》)、“醉里自矜豪气在,欲乘风露摘千株”(陆游《六峰项里看采杨梅连日留山中》)……夏季日光充沛,雷雨增多,万物切换至茁壮生长模式。其中,应时瓜果格外多乃一大表征,枇杷、西瓜、荔枝、樱桃、杨梅……无不水分满满。咬上一口,便成就炎炎酷暑里的小确幸。不过,古人笔底青睐的瓜果,除了常见度,还藏着一些私心。

俗语有“小满枇杷半坡黄”。枇杷,可谓初夏“第一果”。尽管这是一种来自南方的风物,可早在宋代,宫廷画家已频频以其入画。故宫博物院所藏南宋林椿的《枇杷山鸟图》就是一幅画枇杷的经典。呈对角线构图的一簇枇杷枝,将黄澄澄、颗颗饱满的果实推至观者视线中的C位。林椿的工笔画法,层层晕染,轻盈通透,深得写生之妙。枇杷果的新鲜馥郁,是以鸟虫来衬托的,予人无限遐想。果实引来一只绣眼鸟停在枝头,翘尾伸颈,正欲啄食,细细端详,它却发现枇杷上停有一只蚂蚁。

对于盛产于江南的枇杷,古代文人尤其情有独钟。吴门画派创始之人沈周爱吃枇杷,亦爱画枇杷,留下数量可观的作品。其中故宫博物院所藏的沈周《枇杷图轴》,是明代文人写意花鸟画的代表之作。纵幅构图,上下留白,中绘自左上倾斜而下的折枝枇杷三四丛,枝干以淡墨勾勒,苍翠的阔叶掩映金黄的枇杷。这样的画乍一看有些“平”,并未追求过多的笔墨变化,布局却堪

称精心,组合有参差,交叉有隐显,予人适意之美——此乃画家深谙的平和之道。沈周的画往往有感于自然物象,流淌出脉脉人间温情。如是亲近生活的一面,或许有别于很多文人画家。此画左上方的题诗“爱此晚翠物,结实可一玩。山禽不敢啄,畏此黄金弹”,成为沈周画作与生活趋于合流的一个注解。吟咏枇杷,他留下的名句还有:“谁铸黄金三百丸,弹胎微湿露渍渍。从今抵鹊何消玉,更有锡浆沁齿寒。”在沈周看来,食枇杷犹如服用黄金丸一般美妙,是“天亦寿吴人”的恩赐。是这份喜爱促使他频频提笔为枇杷画像。

“红了樱桃,绿了芭蕉。”樱桃,亦是初夏圣果。有别于枇杷的是,自古以来,樱桃便是帝王喜爱的果品,常常被用以赏赐重臣,据说王维、韩愈、张籍、白居易等均曾获此厚遇,尝过之后大喜过望,感激涕零。不知是否曲高和寡,存世古画中甚少有画樱桃的。上海博物馆所藏的一幅宋人《樱桃黄鹂图散页》,画有两只黄鹂栖于樱桃枝上。绿的叶,红的果,黄的鸟儿,枝丫有横、有纵,鸟儿有昂首、有俯视······物象仅占半隅,却自有怡然的节奏、生动的境界。此画作者佚其名,但从画上的杨皇后题名可知应为南宋院画。郎世宁在一套十六幅、现藏于“台北故宫博物院”的名作《仙萼长春图册》中,也画过樱桃图。乍一看,画面中央细语对话的一对鸟雀似是主角,樱桃枝不过居于画面左上以及左下,然而为画面点睛的,正是点点樱桃红。郎世宁在画中所用的工笔设色技法,笔触精细,用色鲜艳,既有欧洲油画注重写实、明暗和透视的特点,又呈现出中国传统绘画之笔墨趣味。

随着暑气渐盛,“夏至杨梅半山红”。甘甜中带点酸的杨梅,是与枇杷平分秋色的江南时令美味。画杨梅最拿手的,还得看堪称“吃货”的沈周。明代大臣李濂有诗云:“江南花果树,珍异属杨梅。沈老挥毫顷,能移数颗来。”仿佛沈周一挥笔,便能移来数颗杨梅。身处吴地,沈周有足够的自由和便利品尝新鲜杨梅,他也的确画了不少幅杨梅。《花果二十四种卷》(上海博物馆藏)中的杨梅,是仅以墨色写意的一丛杨梅特写,寥寥数笔,颇具摇曳的动感。

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,有了杨贵妃与苏东坡的最强代言,荔枝足以被推上水果之“神品”地位。虽然荔枝是常见于岭南的风物,古代热衷于画荔枝的画家却真不少。宋徽宗有张《写生翎毛图》卷,现藏于大英博物馆,描绘了禽鸟、蝴蝶翩翩流连于荔枝丛、栀子丛中。画中共有四十余颗鲜嫩欲滴的荔枝挂满枝头,颗颗饱满,如皮革般的纹路尽显精致画工。宋徽宗曾将陈紫荔枝树从福建移植到汴梁,种在宣和殿前,没过多久,荔枝树竟然开花结果了,荔枝被用以赏赐大臣,宋徽宗也由此成为历代皇帝中第一个实现“荔枝自由”的人。而这幅手卷正是坐实了这段历史。有意思的是,另一位丹青皇帝明宣宗朱瞻基也画过荔枝,同样让动物与荔枝“同框”,这便是《菖蒲鼠荔图》,现藏于故宫博物院。朱瞻基擅长意笔画风,多以亲民的花鸟草虫、动物入画,这与当时宫廷画院盛行的风格大相径庭。

古称“寒瓜”的西瓜虽为避暑圣品,然入画并不多见。出现在元代钱选《三蔬图轴》(“台北故宫博物院”藏)中的一只椭圆大瓜,形似今天我们熟悉的西瓜,并以深深浅浅不同层次的绿色呈现出瓜纹,恬静优雅。不按常理“出牌”的八大山人在存世最早的作品《传綮写生册》(“台北故宫博物院”藏)中也画过西瓜,仅以浓淡枯湿富于变化的墨色渲染出两只大瓜,它们有着形如蒲扇的怪异形状。玄机或许藏在为此画题写的三首诗里:“无一无分别,无二无二号,吸尽西江水,他能为汝道。”“和盘拓出大西瓜,眼里无端已着沙,寄语土人休浪笑,拨开荒草事如麻。”“从来瓜腿永绵绵,果熟香飘道自然,不似东家黄叶落,漫将心印补西天。”八大山人应是在以西瓜隐喻世界的大道、人生的况味。

古画中的夏毒

万物疯长,展现灼灼的生命力,却也滋生毒虫,甚至由此带来疾病与灾祸。夏天重要的传统节日端午,就与其时的“毒”紧密相连。

农历五月初五的端午,最早应是卫生防疫节,其“恶月恶日”的民俗源头,比纪念屈原的文化意涵更为久远。古人认为盛阳是万“毒”之源,而彼时与夏至几近重合的五月初五“日叶正阳,时当中夏”,恰为一年之中毒气最盛的日子,因而被称为“恶月恶日”。每年这个时候,“阴阳争,死生分”“暖气始盛,虫蠹并兴”,气由全阳状态而融入阴气,蜈蚣、毒蛇、蝎子、壁虎、蟾蜍等“五毒”出动,瘟疫易起,疾病易长。端午的很多重要习俗,如饮雄黄酒、沐兰汤、薰苍术、佩香囊、插菖艾、挂钟馗像等,也正是与蠲除毒气、扶阳抑阴、辟邪祈福息息相关。

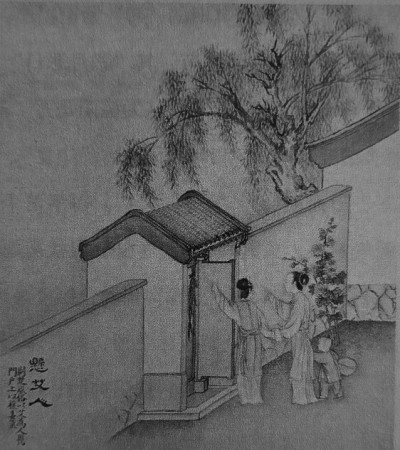

画过《乾隆南巡图》《姑苏繁华图》的清代宫廷画家徐扬,还画过一套八页的《端阳故事图》册(故宫博物院藏),每一页都画有一种端午习俗。例如,《采草药》描绘的是每年五月初五中午人们为除病驱邪到山里采药草的情形——据说此时采来的草药具有奇效。《悬艾人》铺开的是端午家家必插艾的习俗。宗懔《荆楚岁时记》有云:“五月五日……採艾以为人,悬门户上,以禳毒气。”画中,风和日丽,花繁叶茂,两位妇人牵起孩子走过院落门前,指着插于门楣、缕缕垂下的青青艾叶,像在说着什么。艾草具有一种特别的香味,有驱除蚊蝇虫蚁、净化空气的作用,与之类似的也包括菖蒲。《赐枭羹》的习俗今已不复存在。图中画有两位官员站在宫殿前的台阶上收受枭羹,互相躬身致意。自汉武帝起,端午就有赐枭羹给百官食用的做法。枭,指的是猫头鹰。相传猫头鹰除了偷小孩,还吃自己的母亲,被古人认为是罪大恶极的鸟。端午日吃枭羹,是为了以恶攻恶。

五月初五,还形成了与“岁朝清供”相对应的“端午清供”。这是文人雅士端午时节特有的仪式感。端午清供以时令植物为主,其中,谐音“午瑞”的“五瑞”形成了一个深受青睐的画题。具体是哪“五瑞”,其实没有定论,有说是菖蒲、艾草、石榴花、蒜头、龙船花,有说是菖蒲、艾草、石榴花、蜀葵、栀子,总而言之,是为了抑制“五毒”。这类绘画自宋代开始出现,明清时期尤为盛行。

明代画家孙克弘以淡雅的“没骨法”绘《端阳景图》(“台北故宫博物院”藏),中央是三根艾草,蜀葵、栀子花、石榴花、枇杷萦绕在旁。明代画家陈栝所画的《端阳景》(“台北故宫博物院”藏)以古瓶呈丽景,瓶中的蜀葵、石榴花等夏日花卉灼灼其华,艾草隐于其后,显得有些低调,其间竟然还出现了蒜头。明代画家陆治的《端阳佳景》(“台北故宫博物院”藏)别出心裁地以户外的太湖石为中心铺开画面,石前为盛放的丛丛蜀葵,石后的石榴花斜斜地穿出,两旁配以山丹、灵芝,花卉以“没骨法”绘之,用色艳而不俗,富于园林之韵。写意之笔使明代画家陈嘉言的《端阳景》(“台北故宫博物院”藏)颇具野趣,花与石浑然交.融,看似草草,实则生动。清初“画坛领袖”王时敏的《端午图轴》(故宫博物院藏)是罕见的墨笔清供图,菖蒲、蜀葵、玉簪、蔷薇等几种夏天的时令花木汇成一束,笔墨简练洁净,清新古雅。

挂钟馗画像,也在端午形成风俗。显然,人们希望能借擅长捉鬼的钟馗镇宅驱邪。“画圣”吴道子就凭借钟馗惊众人,还以“钟馗样”流行于世。钟馗像原本是门神画,通常绘制于岁末,用以祈福新年。有意思的是,到了明清之际,画钟馗也多集中于端午。有学者研究发现,创作于万历丙午年(1606)端午前一日的明代李士达的《钟馗图》,或许是最早在端午前后创作的钟馗画。此画为美国艺术史学者高居翰所旧藏,画中钟馗穿官袍、登革靴,双手持笏板,双目圆睁,斜眼盯着身前一赤裸上身、仅着短裤、赤脚的小鬼。

(本文摘自《四时雅韵:古画中的岁时记》,范昕著,中国财政经济出版社2024年1月第一版,定价:88.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇