孩童时期的我,似乎总会下意识地被那些主流之外的人所吸引,并没有意识到这已经成了一种习惯。我儿时最好的朋友有一半伊拉克血统,尽管外表看不出来;另一个朋友则有一半希腊血统。少女时代我的第一任男友是黑皮肤的匈牙利犹太人,第二个是英国白人,但在南非长大。1979年我上了戏剧学院,终于能认识亲姐妹以外的黑人女孩了,而且那届有五名黑人女学生,简直创下了纪录。我们都曾被社会不由分说地告知我们不属于这里。我很快就选择了黑人身份作为自己的政治认同,一切是那么顺理成章。

通过肤色意识让自己与黑人站在一起,我重新看见了黑人文化,并对尼日利亚的民族传统和更广泛的非洲、非洲古代文明以及大英帝国与非洲的关系萌生了新的好奇。尽管历史上英国与非洲、亚洲和加勒比地区交织了数百年之久,但在我还是孩子的时候,黑人的历史仍然在英国的教育体系中缺位,直至今日依然没有很大改善。

混血儿有自己独特的阅历、对世界的观察和面临的挑战。我离开戏剧学院,开始进入黑人圈子时,身份认同并不像我预想中那样简单。童年时我会因为自己的肤色不自在,如今我主动以黑人身份自居,在这个过渡过程中,虽然我被黑人女同学们所接受,但在其他圈子里,我并不总是被接纳。虽然“黑人如何生存”(How to be black)这一理念的支持者觉得他们是在打破刻板印象,但这正是种族内部的刻板印象本身。我一开始就没有通过考验,因为我说的是标准英语,不是加勒比裔后代使用的卷舌方言。对批评我的人来说,我是不是加勒比裔并不重要。

现实情况是,世上的黑人文化和黑人群体并不只有一种。我们并不是一模一样,不能被简单归为几个词语了事。

在我的新世界里,指责我太白是我能想到的最糟糕的羞辱,它暗示我不符合所谓正宗黑人的标准。在这种标准下,无论是种族意义上还是文化意义上,我都“有罪”。早些年,在我公开宣称自己的黑人身份后,有时我为自己是黑白混血感到尴尬,有时我不得不为之辩护。

现实情况是,在英国,一个肤色较浅的中产阶级妇女与一个肤色较深的工人阶层黑人妇女被对待的方式完全不同,而后者又与各个阶层、职业或性格的黑人男性不同,一个在路上正常行走的黑人男性更有可能以“身为黑人还闲逛、开车或呼吸”的罪名遭到警察迫害。

这种肤色歧视(colourism)或肤色等级制度(shadism),虽然叫法不同,但由来已久,从种植园奴隶制到今天黑人群体的内化种族主义,无处不在。2011年英国人口普查显示,40%的黑人男子会选择白人女性为伴侣,甚至那些在肤色歧视游戏中兼顾黑人女性的美貌和性感的混血儿都入不了他们的眼。难怪怨恨和分裂至此。

在英国长大,有一个白人母亲,这无疑给我带来了许多优势。虽然她不能帮助我们深入了解尼日利亚血统和传承,但她能以一个本地人的视角和洞察教我们英国的习俗和社会规范,使我们更轻松地应付英国文化。这与我的父亲截然不同,他是以移民,一个外来者的视角感受居住国的。他说带尼日利亚口音的蹩脚英语,我在回放采访他的录音带时才发现这点,那年我三十出头。太奇怪了,我以前居然从未注意过;他的声音我太熟悉了,尽管我一生都在听他说话,但从未真正留意过他的发音。

父亲的母语是约鲁巴语,英语是他的第二语言,他的官方信件和表格填写都是在我母亲帮助下完成的。她读书,他只看报纸。他是公共领域的挑战者,她是公共领域之外的深度思考者。他对我们说教而不跟我们聊天,而她则给我们讲述她的童年故事。

父亲与母亲订婚时,遭到了她家人的集体反对,在他们看来,这是一场可恶的结合,这桩婚事不但毁了我母亲,也玷污了家族声誉。当时跨种族通婚很是罕见,是诸多社会禁忌之首。

我的父母两情相悦,铁了心要共度一生,没有人能阻止他们。参加他们小型婚礼的,有他们的尼日利亚和英国朋友,还有我的外婆,女方家庭的唯一代表——婚礼照片上,外婆的脸色很是难看,而她周围的人都在微笑着庆祝。

对于母亲一家来说,没有什么比他们的结合更糟糕的了。外婆憎恶我的父亲,两人之间的敌对自始至终都没有冰释。她德裔英籍的祖母再也没有和她说过话;她最心爱的姨妈,“二战”期间被疏散到乡下,待她视如己出的姨妈,也和其他亲戚一样迅速跟她断了关系。令人啼笑皆非的是,就是这个姨妈嫁给了一位犹太流亡者——那人在1933年纳粹上台后离开了德国,“二战”爆发时,被当作敌国侨民关押在加拿大,请愿成功后才被释放。他是一名医生,所以总的来说,对这个上一代还属于贫困工人阶层的一心想向上爬的家庭来说,跟他结合利大于弊。

这是我儿时学到的教训之一。我亲眼见证了遭受压迫的人如何摇身一变成为压迫者。我只在1986年外婆的葬礼上见过这位姨姥姥一次。她进门微笑着挨个向棕色皮肤的年轻亲戚打招呼的时候,是那么亲切和蔼。我怀疑她是否知道她的背叛对我母亲的打击有多大。很可能她说服了自己,是我母亲背叛了她,而不是她背叛了我母亲,因为她嫁给了一个黑人。

外婆在一个大家庭中长大,尽管有七个兄弟姐妹,她却并不赞成自己的女儿生这么多孩子,因为她知道这意味着艰辛和挣扎。她尽己所能地帮助我们:为我们做衣服,为每个孙辈织五颜六色的毯子(我的那些到现在还留着),攒着优惠券为我们买校鞋。

能说明问题的是,虽然我们是外婆仅有的外孙,但我们的照片从来没和其他家人的照片一起在她家陈列过,只有漂亮又娇小的老大,我的大姐除外——她不像我父亲那样黑,这令外婆很是欣慰。后来,我的一个兄弟娶了一位白人女子,之后他们二人的照片也被摆上了她家窗台。总而言之,在她家,八个孙辈中只有两人的照片被展示过。

尽管我们玷污了她的血统,但对我们来说外婆还算是个可爱可亲的长辈。她压抑着自己的偏执,只表露本性中美好的一面,但偏执仍然潜伏在她没那么完美的内心深处。

她一心一意地为她唯一的孩子规划着未来。她生下了我母亲,把我母亲养大,为我母亲操劳,对她而言,我母亲就是她的私有财产,所以女儿必须完全听命于她。不幸的是,我的母亲用行动证明她也有自己的野心,那就是她不会让任何人阻止她嫁给她爱的男人。这不啻扔了一颗反叛的手榴弹,将外婆的梦炸了个粉碎。

我母亲从没真正吃过苦,但我外婆吃过。为了帮助养活住在伊斯灵顿拥挤不堪的出租房里的一大家子,外婆十三岁就辍了学。她的第一份工作是在一家血汗工厂为有钱女人缝制天鹅绒礼服。外婆吃苦耐劳,在与外公订婚后的第七年,也就是1932年,两人攒够了三百英镑,买了自己的房子;当时劳工阶层可以申请抵押贷款,他们也负担得起。外婆是个裁缝,如果放在今天她会被冠以“服装设计师”的头衔,因为她的确有这个本事。她在家工作,为女性设计婚纱等服装,无图样缝制。

外婆身高不到五英尺,娇小玲珑,八十多岁了腰还是很细。她生活节俭,量入为出,注重储蓄。她饭量很小,除了偶尔吃块饼干或硬糖,两餐中间从不吃零食。她几乎不喝酒,只有圣诞节那天才会抿上一口,食品储藏柜里的一瓶雪利能喝好几年。她总是打扮得漂漂亮亮的,头发会精心打理,脸上搽粉,再穿上自己缝制的连衣裙,裤子是从来不穿的。出门在外的时候,她还会戴色彩鲜艳的帽子、手套,再蹬上漂亮的鞋子,颇有伊丽莎白二世的女王风范。

作为工人阶层家中独女,我的母亲被教育要文雅、安分守己、追求上进——“普通”被视为最大的罪行。阿比伍德是新开发的伦敦“新城”之一,这里过去是乡下,整个小区满是觉得自己住不配位的人。他们从煤灰满天飞的城市贫民窟逃到环境更好的市郊,首次抵押贷款购得新房产,开启生活新篇章。

我喜欢把外婆看作女权主义者,尽管她并不真正理解女权主义意味着什么。她希望我的母亲能在事业上有所成就,也不认为性别是成功的障碍。家就是她的整个世界,她是掌管这个世界的女主人。

外婆望女成凤,很有远见,又老谋深算。为了能让我的母亲上当地的修道院文法学校,她还给学校做了漂亮的窗帘作为礼物。为了防止11+考试(小学最后一年小升初的选拔考试,专门针对想去文法学校和私立学校念书的学生。因考生年龄大体在10-11岁而得名)落选,她还让女儿提前一个学期入学,好确保万无一失。贿赂没有白费,修女们悄悄地提前接收了我母亲,虽然她确实通过了11+考试。到了下一代,我母亲也做了类似的选择,她利用自己的教师人脉,让我进了另一所文法学校。在那之前,我没能通过最想去的学校的可怕面试,现在想来,只能说种族偏见是始作俑者,因为我已经通过了11+考试,完全有入学资格。这所学校没有黑人学生,我被偷偷塞进去的那所也没有。不管人们对文法学校的筛选流程有什么看法,这项特权确保我在这样一所学校的红砖墙内度过了七年。

在英国,我们从一出生就被潜移默化地灌输的观念是,这个国家存在社会等级的细微差别,而显然我从小就在努力从工人阶层向中产阶层迈进了。我很早就觉察到,成为中产阶层是更好的选项,对有色人种来说尤其如此。人们可能会根据肤色对我所处的阶层做出负面假设,但只要我一开口,他们马上会收到一个不同的信号,一个对我有利的信号。

在这个阶级分化依然存在的社会,对于那些想让自己看上去出身更高的人来说,改口音仍然不失为一个选择,而对那些出于各种原因想让自己显得亲民的人来说,口音的刻意粗俗化在九十年代则成为一种时尚。

母亲和外婆一直说话很“好听”,以体现她们的教养,我们这群孩子也继承了这一点。我走得更远,十四岁开始我就在学习标准的英式发音。事情的起因是我在伍尔维奇的一家剧院分发节目单,当时我旁边是一个和我同龄的中产孩子,他在观众进场时彬彬有礼地问道:“您要看节目单吗?”而我则上去就是一句:“要不要节目单?”相当粗鲁。那一刻我醍醐灌顶。我第一次听出其中的差别。

外婆家的每个人都渴望实现社会阶层的跃迁。他们想让自己在这个体制中生活得更好,而不是不停地撞击这个体制的铜墙铁壁。我母亲的不同之处在于,她加入了我父亲的行列,两人一起为改变充满歧视与不公的体制而奋斗。假如她像人们所期望的那样嫁给一位白人中产阶级专业人士,她本可以享有这个体制的特权。

我知道我的父亲,一个尼日利亚人,战斗精神的起源,他们天生就是强大的战士,但我不知道他缘何对社区如此慷慨忘我。他本可以只需管好自己和家人,但他没有。也许在他自己的成长过程中,有什么在指引着他,正如我自己的成长经历为我将来的创作生涯奠定了基础。

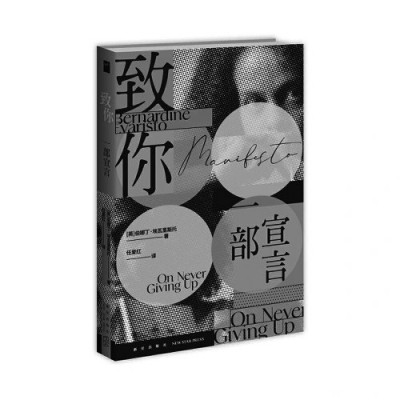

(本文摘自《致你:一部宣言》,[英]伯娜丁·埃瓦里斯托著,任爱红译,新星出版社2024年3月第一版,定价:58.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制