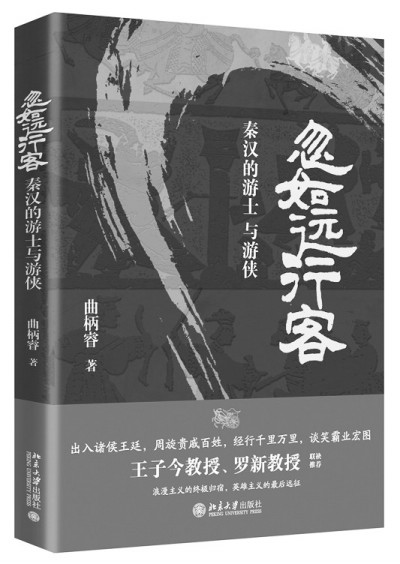

呈现在读者朋友们面前的小书《忽如远行客:秦汉的游士与游侠》,是我的第三本书,也是我第一次尝试非虚构历史写作。这本书对我的意义非常。

创作本书的近因,是去年夏天,北京大学出版社的武芳老师通过丁义珏师兄联系到我,希望我写一本以秦汉游侠为主题的书。游侠这个主题,不光搞历史的人在写,搞文学的人也在写。如何比前人写得妙一点,让人踟蹰。

想在既有框架下有所突破,就得提起本书的远因了。几年前,还是丁义珏师兄找到我,说他请孙闻博师兄做一场线上讲座,谈东方朔,让我来评议。孙师兄多年来浸淫战国秦汉制度史,气象森严,任何一个小题目到他手里,都能像鲁智深的水磨禅杖,舞动得虎虎生风。怎么把闻博的研究吃透,并且讲出一些我自己的见解来,不至于让苏州大学的听众朋友们听了笑话——线上会议,他们想看我的笑话是看不到的——同样令我踟蹰。

要是我很会拒绝人就好了。这样两次踟蹰的事都可以推脱掉。但我也几乎不会拒绝别人,尤其是朋友们。

于是几年前,我先用了好一阵子琢磨东方朔。我惊讶地意识到,过去我们认为《史记》中记载了东方朔的情况,其实有点粗疏了。司马迁没给东方朔立传,反倒是《汉书》给东方朔立传了。可是《史记》里并非没有东方朔,只不过是褚少孙补进去的。这下子问题就来了。东方朔的精神气质和司马迁倒是很接近,司马迁却不写他;东方朔的种种作为和班氏父子都不太一样,班氏父子反而给了他一席之地。个中缘由究竟为何,恐怕还得费思量。

讲座的评议很快被我敷衍完了,上面的问题却没有解决。我重新翻阅《史》《汉》,开始意识到东方朔、司马迁、扬雄等人,恰恰是呈现战国游士气质的一批人。在地域空间和社会阶层上不断流动,以语言和文字表达见解,不拘泥于固有的社会结构的群体,就是游士。东方朔、司马迁和扬雄无疑都具备上述的特点。不过他们还有一个共性,那就是不受重用。

奇怪,正史上有传记的人,反倒是当时不受重用的人。东方朔不是在汉武帝身边很受宠吗,司马迁不是有一部《史记》吗,扬雄不是在两汉之际还很突出吗,怎么就说他们不受重用了呢? 其实司马迁的一句话就点明了问题的实质:“文史星历近乎卜祝之间,固主上之所戏弄,倡优蓄之。”原来如此,他们确实成为了皇帝身边不可或缺的人物,但是这种依赖,只是生活需求,并非治国大要。东方朔口口声声说,要成为“天子大臣”。大臣和倡优之间的距离,不啻天渊。

如果把目光放得更长远,可以注意到战国游士往往是兼资文武的一批人,这样的性格到了汉朝仍然没什么变化。所以从高祖到武帝初年所重用的一大批人物,他们都很难明确地归属为文人还是武将。这也就是《史记》将人物合传的时候,不会按照文、武的标准来考虑他们的原因。东方朔会和汉武帝说自己又学击剑兵法,还读《诗》《书》。只不过,汉武帝时已经可以不再重用兼资文武之人了。

汉初士人可以如战国一般选择效力汉廷还是诸侯王廷,汉廷也得和诸侯王廷争夺人才。而七国之乱之后,汉廷在用人方面已完全掌握了主动。这就好像智能手机出现以后,坚固皮实的诺基亚一落不起了。倒不是诺基亚本身出了什么问题,而是整个的通讯环境发生了变化。

特别是汉武帝以后,朝中大臣文吏和儒生二分的格局基本确定,游士的位置在哪里呢? 非但“游”不再可能了,“士”的身份也得变上一变,才说得过去。于是可以看到,那些依然保有游士风度不愿更改的人物,往往蜕变为了文学侍从。这一转变,我以为是战国时代在文化上的彻底结束。所以今天我们去检索东方朔的身份,大家可以看到给他的定义是文学家。恐怕他自己不会认可这个身份,但也无可奈何了。

东方朔之外,司马相如、王褒、何武等等文学人物多多少少都经历了上述的转型。还有一些少好游侠之人,也不得不“长乃变节”,学习经学,比如鲁人眭弘、齐人楼护。他们有的人彻底成为文学之士,有的人则能够摆脱原有习惯的束缚,一举加入到王朝新的选士体系之中。有些人变换身份之后,开始对自己本来的出身大加贬斥,比如扬雄。他放弃创作辞赋,转而投身撰述仿效《论语》的《法言》。《汉书》记载他的初衷是:“见诸子各以其知舛驰,大氐诋訾圣人,即为怪迂,析辩诡辞,以挠世事,虽小辩,终破大道而或众,使溺于所闻而不自知其非也。及太史公记六国,历楚汉,(记)〔讫〕麟止,不与圣人同,是非颇谬于经。”这里他批评了司马迁。更早他对东方朔是先赞赏而后贬抑。足见他与自己的历史决裂的迫切。

反倒是在上述历史变化过程中顽强保持原有心态,固守游士本色的人,便是遭到批评的东方朔、司马迁之流,却体现了那么几分执拗。他们是政治上失意,文学上得意。司马迁不写东方朔,未必是不了解他,反而是太了解了,倒舍不得下笔了。有时候真不得不让人反思,“文章憎命达,魑魅喜人过”究竟是命运作祟,还是咽不下这口气的有意为之。

这个思考一经写完,我便受中山大学周文俊、李丹婕两位好友邀请,去中大与文俊兄对谈了一次。席间得到了景蜀慧老师的评价,让我信心大增。后来文章得到《文学遗产》的录用,更给了我以此为切入点,将战国秦汉游士与游侠的历史做一长时段梳理的理由。从去年暑假开始,我用几个月的时间,全力以赴地创作本书。

在前面提到的文章中我写下这样一段话:“东方朔是否在政治上有所作为,意义不大;恰恰是他无所作为,意义很大,由此提示了汉武帝统治前期和后期文化政策转变大剧幕布的一角。正如他自己所说,‘使张仪、苏秦与仆并生于今之世,曾不能得掌故,安敢望常侍郎乎’。这是在政治格局发生深刻变化之后得出的肺腑之言。东方朔的仕途黯淡,反映了他与时代的距离。他不过是一个在正确的时代掌握了错误知识的人。”话写得有些情绪化,不过确实也代表了我的某些思绪。东方朔为什么不像扬雄一样折节从儒呢? 这个看起来嬉笑怒骂的人,身上有点东西。

多年来,我一直在“后战国时代”的命题下思考问题,必须对李开元老师表示敬意。而胡宝国老师关于《史记》《汉书》籍贯书法的讨论,更是我直接思考汉代史学和思想关联的直接促动,遗憾的是一直没有和他有深入的交流,只能在此略作致敬。小书得到了罗新老师的推荐,让我深为激动。多年来向罗老师学习,读罗老师的书,让生性愚钝的我增长了几分灵性。

要特别感谢我的老师王子今先生。老师为人豁达大度,喜饮酒,有长者之风。随侍在他身边,我最可以肆无忌惮地说些酒后胡言。我总能在老师智慧的眼神里看到包容与支持。

本书的成书与武芳老师的辛勤支持密不可分。武老师治学严谨且为人热情,帮我修订了许多错误,更在很多问题上启发了我。和她的合作让我意识到,编辑老师对于一部著作的意义,等于剪辑对于一部电影的意义。我们已经开始规划下一本书的合作了。本书的标题和章节标题,与好朋友李二——请原谅我在这里不用他的真名,他希望保留一点神秘感——反复讨论,最后折衷形成的。我们合作完成了很多工作,我深深为他的才情所折服。现在的成果未必让他完全满意,我却觉得,留一点期待,更好。

本来有段话想要写在小书结语里,无奈篇幅所限,只能割爱。现在有机会可以不节制笔墨,不妨把这段话抄在下面:

今年是金庸先生百年诞辰。许多人受先生鼓舞影响,进入了侠的世界,塑造了自己的性格。用《倚天屠龙记》中的一段话为小书作结吧:

五人相对不语,各自想着各人的心事。波涛轻轻打着小舟,只觉清风明月,万古长存,人生忧患,亦复如是,永无断绝。忽然之间,一声声极轻柔,极缥缈的歌声散在海上:“到头这一身,难逃那一日。百岁光阴,七十者稀。急急流年,滔滔逝水。”

人生天地间,忽如远行客。愿各位读者不妨饮美酒,常作岭南人。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇