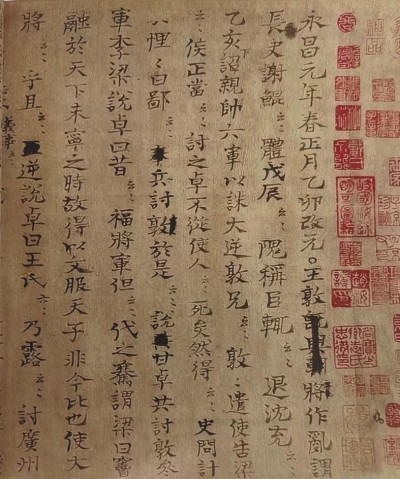

在中国国家图书馆,藏有一份被誉为“镇馆之宝”的手稿——北宋司马光编撰的《资治通鉴》现存唯一一张手迹原本,洵为珍贵。这份司马光亲笔书写的草稿虽然只有29行、465个字,却记载了东晋永昌元年(322)一整年的史事。手稿呈现了东晋初年政权割据的历史图景,背后则是中华民族对于天下一统的不倦追求。

《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,由司马光主持编撰,“历十九年始成”,全书294卷、300多万字,具有极高的文献与史料价值。这部鸿篇巨制自问世以来,历代帝王将相、鸿儒骚客莫不争相传阅。

史载,《资治通鉴》成书前的草稿可谓汗牛充栋。南宋高似孙在《纬略》中记载了司马光的《与宋敏求书》,信中称“到洛八年,始了晋、宋、梁、齐、陈、隋六代。唐文字尤多,依年月编次为草卷,以四丈为一卷,计不减六七百卷”。南宋史学家李焘《巽岩集》亦称张新甫见洛阳有《资治通鉴》草稿“盈两屋”。可惜的是,“靖康之难”导致宋王室储藏的大量图书、仪仗、冠服、礼器、珍宝等物品损坏和佚失。《宋史·艺文志》载:“迨夫靖康之难,而宣和、馆阁之储,荡然靡遗。”遭此劫难,曾经“盈两屋”的《资治通鉴》手稿也近乎无存。历尽沧桑,唯有其一“硕果仅存”,即现藏于中国国家图书馆的这份珍贵手稿。

《资治通鉴》手稿横130厘米,纵33.8厘米。每段史事写开端数字至十数字不等,以下接“云云”二字,证明此为一份提纲性质的草稿。虽然只是一份草稿,涂改处也颇多,但字字端正,毫不马虎。

元代著名画家、儒士朱德润作跋称:“此稿标题晋永昌元年事。是年王敦还镇,元帝崩,此江左立国之一变也,故公不得不手书之……”朱氏认为此稿是司马光亲笔,而非当时参与撰写《资治通鉴》的刘攽、刘恕、范祖禹等协修人员所写。

朱德润所记“此江左立国之一变也”即王敦之乱,又称王敦之叛,是东晋初年发生的一场动乱。最终王敦以失败告终,王敦亦在战事期间病逝。《资治通鉴》手稿记述的正是东晋永昌元年王敦作乱的历史,详细内容可见于《资治通鉴》今通行本卷九十二;“永昌元年春,正月,郭璞复上疏,请因皇孙生,下赦令,帝从之……王敦以璞为记室参军。璞善卜筮,知敦必为乱,己预其祸,甚忧之……”这份手稿文字极其精炼,篇幅不足成书的十分之一,距离成书尚有一段时间。

永昌元年是历史的一张切片。在司马光的笔下,一份《资治通鉴》手稿描述了一个特殊时代的历史图景。

颇有意思的是,司马光存世的这份手稿,最后一段竟然写在好友、北宋大臣范纯仁写给司马光和哥哥司马旦的信札空白处。可以清楚地看到,在稿本末尾,有四行字被墨笔涂抹,这四行字便是范纯仁信札的内容。手稿的卷尾还有惊喜。在这里,司马光手书了一封“谢人惠物状”,即收礼后回复答谢的一种文书。宋太宗八世孙赵汝述在此稿后作跋称:“温公起《通鉴》,草于范忠宣公尺牍,其末又‘谢人惠物状’草也。幅纸之间三绝具焉,诚可宝哉。”一纸之间,集中了司马光手稿、范纯仁书札、司马光“谢人惠物状”,堪称“幅纸三绝”,至为难得。正因为“幅纸三绝”的宝贵,历代藏家盖在这份手卷上的藏印达119方,其中乾隆、嘉庆、宣统三位清代皇帝的钤印也揭示了手稿曾入藏清代内府的收藏遗迹。千年追崇的背后,是中华民族对优秀历史文化深沉的爱。

自南宋始,此手稿进入公私收藏视野。稿卷曾入藏南宋内府:南宋大臣任希夷在稿上留跋称,观此稿于“玉堂夜直”。玉堂,即皇宫;夜直,指夜里在禁林值班。《宋史》载,“高宗移跸临安(今浙江杭州),乃建秘书省于国史院之右,搜记遗阙,屡优献书之赏,于是四方之藏,稍稍复出,而馆阁编辑,日益以富矣”“至宁宗时续书目,又得一万四千九百四十三卷”。“靖康之难”后,南宋政府多方搜集,重新形成数万卷的国家藏书。可见,司马光的诸多《通鉴》手稿或于战乱中遗失,仅此残卷保留下来,入藏南宋内府。南宋葛洪、程珌、赵崇龢三人通观此稿,并合跋。此三人均为南宋大臣,同观《资治通鉴》手稿,或表明终南宋之世,此卷都还在临安宫中,为皇家之物。

元初,此稿流入民间。元代教育家柳贯于此稿有跋,并在其《待制集》中著录了该跋文,但内容比稿后跋文多出一句“余姚徐氏藏司马文正公即范忠宣手帖修通鉴稿一纸”。由此可知,元至顺(1330~1333)年间,此稿藏于余姚(今浙江宁波)徐氏处。与柳贯齐名的黄溍于至正元年(1341)书跋于稿卷后,黄溍与余姚徐氏有亲缘关系,此时黄溍也正在江浙任职,故该稿当时应仍在宁波一带。后又有元人宇文公谅、郑元祐等作跋或题诗。

从明代开始,收藏者皆只钤印、不作跋。据稿上印鉴,明初,此稿由袁珙、袁忠彻父子递藏。后被嘉兴鉴藏家王济收藏。明嘉靖(1522~1566)年间,稿卷收于无锡大收藏家安国之手。安国之后,此稿被明代著名鉴藏家项子京收藏,项氏在该稿卷上钤了近70方印记,其珍爱程度不言而喻。

明清交替,此稿卷进入清初著名藏书家梁清标秘箧。清乾隆(1736~1795)年间,稿卷被征入清廷内府,藏于御书房。乾隆帝御题签“司马光通鉴稿内府鉴定真迹”,钤“乾隆宸翰”一玺。清代的《石渠宝笈》卷二十九对稿卷有著录并将其评为“上等,辰一”,钤有“石渠宝笈”藏印。此稿卷后一直为清代历代皇帝鉴赏。

清末,《资治通鉴》手稿随溥仪出宫。伪满洲国建立后,溥仪将此稿卷存放于伪满皇宫东院的缉熙楼同德殿内保存。1945年8月15日,日本投降,溥仪仓皇出逃,伪宫失守,典籍书画遭劫,此稿卷辗转落入富商谭敬手中,后从香港卖出,归入中国国家图书馆。

《资治通鉴》手稿具有多维度的重要价值:作为一份出自著名史学家、文学家司马光之手,流传千年的北宋书稿,其文物价值和历史价值显而易见;作为一份历史名人的墨迹,手稿有着珍贵的书法艺术价值。而与手稿紧密相关的《资治通鉴》,更是中华民族“镜鉴”历史的有力见证和生动阐释。手稿历经千年沧桑、流传有绪,见证了家国遭受的苦难和中华民族重归兴盛,更见证了中华文脉流传千年,薪火赓续、生生不息。

(本文摘自《何以华夏:文物上的中华民族》,翁淮南主编,中国大百科全书出版社2024年3月第一版,定价:98.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇