了解某种物质对人有什么影响、某种病菌是否会传染疾病、某种新药对人能起什么作用,医生们一般都先是用豚鼠、猴子等动物做实验。但是人毕竟不同于动物,在动物身上实验的结果,不一定适用于人体。最终都需经过对人的临床实验。

古代大多是让死刑犯来接受这种危及生命的实验的。早在公元前1世纪,埃及女王克利奥帕特拉便曾事先让医生在死刑犯身上作过多次实验,查明某种毒蛇的蛇毒是“一种毒性柔和的毒药”,被它咬后,人只会感到像被“蜇”了一下,随后,心脏便停止了跳动,但人的容貌依然如故。然后,女王才用这种毒蛇实施了自杀。

18世纪上半叶,英国驻君士坦丁堡公使夫人玛丽·蒙塔古(1689-1762)在土耳其目睹了那里的人痘接种防治天花的程序,回到伦敦后,决心要将这一接种法在英国应用。于是,她通过威尔士皇妃卡洛琳,说服乔治一世国王,以实验后如得以幸存可获释放为条件,让伦敦纽盖特监狱中三男三女六名重刑犯自愿接受种痘的人体实验。

后来才有“志愿者”接受各种危险的医学实验。

但是,医生是为病人服务的,医生的职业是治病救人。医生应该是人道主义者。这人道主义要求他们,不能由他人——不管是病人还是“志愿者”,也不管是不是出于他们的自愿——冒险做人体实验。因此,他们只能自己抱持自我牺牲的精神来充当实验的受试者。于是,历史上就出现了许多这样的闪耀着人道主义光芒的医生。有医学史家统计,仅仅是接受霍乱病菌的自体实验中,就至少有二十多位医生牺牲了生命。

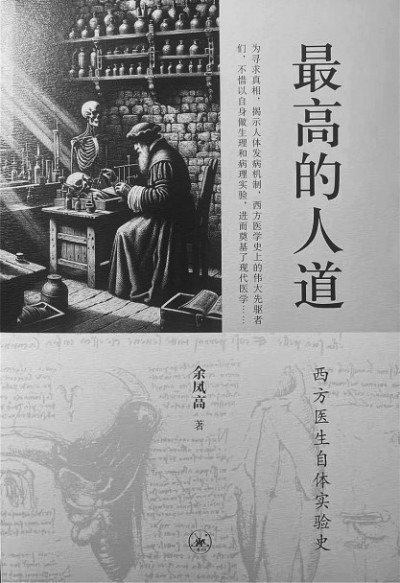

这本《最高的人道:西方医生自体实验史》很早就开始写了。

上世纪50—60年代,我去浙江图书馆,喜欢进馆里的阅览室浏览各种报刊。当时,二楼的外文阅览室订有不少苏联出版的报纸和杂志。我在1964年4月号的《科学和生活》上读到法国医生布朗-塞加尔(Charles Édouard Brown-Séquard,1817-1894) 的 故事。布朗-塞加尔将狗、兔子的性腺摘下来,趁其还鲜活的时候,掺上少量的水,将它捣碎,滤出液汁,随后用这提取液在自己的大腿上做皮下注射。自觉很有效果后,便在巴黎科学院生理学学会举行的每周例会上洋洋自得地宣称,自己今年已经72岁,但觉得“像40岁一样的年轻”。

故事给我留下很深的印象。后来,在从借来的一册书中又读到这个故事。这是一册题为《戏剧性医学:医生的自体实验》的医学史著作,苏联“青年近卫军出版社”1962年出版,发行量竟达10万册,说明在苏联深受读者喜爱。这是德国医学史家雨果·格莱塞著作的俄语译本。

我更被那些不顾个人安危而从事医学研究的医生的事迹所感动。书名中“戏剧性医学”像是黑色幽默,因为有的医生,为了实验,贴胸穿上刚刚死去的鼠疫病人的血淋淋的内衣;有的医生喝下整杯霍乱病菌的培养液;有的医生甚至在自己的皮肤上划出记号,便于在他死后让他人解剖他的时候注意此处……

特别令人感动的是,这些医生竟是在世界医学协会在1964年6月制定《赫尔辛基宣言》(Declaration of Hel⁃sinki)之前数十数百年前,就做到完全合乎《宣言》中的伦理原则:“在医学研究中,医生有责任保护研究受试者的生命、健康、尊严、完整性、自我决定权、隐私,并为研究受试者的个人信息保密。保护研究受试者的责任必须始终由医生或其他健康保健专业人员承担,而绝不是由研究受试者承担,即使他们给予了同意。”。

我认定《戏剧性医学》中描述的故事,不但实验者的人道主义精神对读者具有极大的启示意义,情节也有很强的故事性,一定为读者所喜爱。于是我就决心选取书中的一些个例撰写一部书。

但是却有一个小小的障碍,那就是《戏剧性医学》中译成俄语的人名和地名,既没有原来西语之名,又没有对照表,有些就很难知晓具体是什么人、什么地方。直到2006年左右,得到老朋友、中国社科院外文所张黎帮助,请他的朋友从德国购得一册原著,这才解决了人名、地名这些拦路虎。

我原来是学文学的,对于医学专业根本不懂。以我固有的想法,觉得我不能把此书写成一部纯粹的医学科学的实验史,而要尽可能以人文角度来丰富这些实验故事。为此,我设法去找有关的材料,包括实验对象的故事,有关医生的传记和回忆,还有时代背景等。涉及的专著和单篇文章很多。

六七年前,我发现国外又出版了一册记述医生自体实验的著作《医学上自体实验的故事》(Lawrence K.Altman: The Story of Self-Experi⁃mentation in Medicine)。我立即请在美国的朋友吴忠超帮我买来。这是一册大开本的学术著作,正文厚达430页,引文、注释十分严谨。这就为我正在写的《最高的人道》补充了一些材料。只是此书过于专业,我引用得不多。

特别感谢我的责编马翀先生认真、细致、耐心的工作,一次次修订,使本书得以完善。但一定还有许多错误;尤其正如上面所说,我对医学专业一窍不通,可能会产生一些可笑的错误,还请读者和专家们多多批评指正。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇