■范圣宇

“堪村随笔”题解:堪村者,澳大利亚首都堪培拉之谓也。名为首都,其实不大,秋日里满地黄叶,总令人遥想起“不如著书黄叶村”的雪芹先生。笔者旅居堪村屈指算来已有一十五年,“结庐在人境,而无车马喧”,“素壁图嵩华,明窗读老庄”。茶余饭后,偶有所得,随笔涂抹,点缀成篇,蒙《中华读书报》不弃,开设专栏,可供诸公一笑,聊复自娱云尔。

堪村随笔

英国汉学家霍克思(David Hawkes,1923-2009)译的前八十回《红楼梦》之所以取得了极大的成功,首先当然是因为他的中英文俱佳,不论是中国文学还是英语文学的造诣都达到了很高的水平。这与他一丝不苟、极其专注的投入当然有很大的关系,但有一点可能是读者常常会忽略的,那就是霍克思身上的艺术细胞极其发达,不论是音乐、美术,还是园艺,他都有相当高的修养。这一点就与《红楼梦》原作者曹雪芹极其相似。

曹雪芹除写了一部“文备众体”的小说《红楼梦》以外,也是工诗善画、多才多艺。虽然目前曹雪芹的书法或绘画作品流传下来的极少(甚至真假也有待验证),但曹公涉猎的艺术领域之广,读者在小说的情节中就能清楚地看到。比如薛宝钗列出绘画工具的单子(“中染、大南蟹爪、小著色、开面、柳条”),莺儿对打结子色彩搭配的评论(“松花配桃红”、“葱绿柳黄是我最爱的”),袭人做的肚兜扇套等刺绣手工(“嗳哟,好鲜亮活计!”),还有秦氏房中秦太虚的对联,探春室内颜真卿的字与米襄阳的画,小姐太太们穿的各色绫罗绸缎、戴的头面首饰,荣禧堂与怡红院、秋爽斋内各种古玩器具陈设,无一不描绘铺陈得恰到好处、十分精当,而且非极富于艺术经验者道不出。虽然小说家言,史家不必深究,故事里的情节人物都可以虚构,但场景中的细节若要逼真,却无法完全虚构,小说家是需要依靠实实在在的生活经验与审美经验来描绘、充实并完成他的作品的。小说中秦太虚的对联和颜真卿的墨迹虽然是凭空捏造的,但“嫩寒锁梦因春冷,芳气笼人是酒香”既符合贾宝玉梦游太虚幻境的场景,也贴合秦观笔下婉约柔媚的口吻;“烟霞闲骨格,泉石野生涯”既说明探春开阔潇洒的心胸,也酷肖颜真卿刚正不阿的语气。甚至妙玉招待宝黛钗喝茶用的古玩奇珍,所谓“宋元丰五年四月眉山苏轼见于秘府”云云,自然是作者故弄玄虚,但“点犀皿”三个垂珠篆字,作者也得见过或者知道垂珠篆才捏造得出

来。正所谓“其事未必有,其理不可无”。

德国批评家施莱格尔曾说:“在最伟大的诗人的作品中,经常散发着另一种艺术精神的气息。难道在画家的作品中不是这样吗:米开朗琪罗的画不是有几分类似雕刻吗? 拉斐尔的作品不是有些建筑风格吗? 柯勒乔画得不是有音乐韵味吗? 而且他们肯定并不因此而减色,不像提香就仅仅是画家而已。”以诗入画,或以画入诗,在中国文学或艺术家这里也是常态。《红楼梦》的作者以画家笔法入小说,这在脂砚斋评语中就曾点出不少,比如甲戌本中提到的“烘云托月、背面敷粉、千皴万染”,“其演说荣府一篇者……借用冷子兴一人,略出其文,使阅者心中,已有一荣府隐隐在心,然后用黛玉、宝钗等两三次皴染,则耀然于心中眼中矣。此即画家三染法也”,“闲语中补出许多前文,此画家之云罩峰尖法也”,“用画家三五聚散法写来,方不死板”,“纯用画家烘染法”等等,都是例证。第五回“饮仙醪曲演红楼梦”,曹雪芹写了一整套组曲,由众仙女“轻敲檀板,款按银筝”演奏出来,说明他也是精通音律的,正如脂批所说“语句泼撒,不负自创北曲”。作者懂书画,精工艺,知色彩,晓音律,这当然为《红楼梦》的艺术魅力增色不少,也正因为其他艺术元素的加入,使得整个故事中世家贵族诗礼传家的背景得到了切实可信的烘托,同时无疑也增加了翻译的难度。

傅雷先生曾经说:“译事虽近舌人,要以艺术修养为根本:无敏感之心灵,无热烈之同情,无适当之鉴赏能力,无相当之社会经验,无充分之常识(即所谓杂学),势难彻底理解原作,即或理解,亦未必能深切领悟。”要深入理解并成功地翻译曹雪芹,没有一定的艺术修养,也是很难做到的。幸运的是,霍克思恰好就符合这些条件,其艺术修养可圈可

点,所以他可以得心应手、从容不迫地把曹公的艺术效果用另一种语言成功地传递出来。这就很值得我们仔细揣摩、认真学习。

霍克思是位不折不扣的乐迷。闵福德和夫人瑞秋为霍克思八十岁生日编的贺寿书里头,就有香港乐评人刘靖之写的文章,谈到霍氏痴迷音乐,熟悉歌剧。闵先生也跟笔者谈起过霍氏喜欢奥地利作曲家马勒的《大地之歌》,那是马勒取材于贝特格译的《中国笛》而写成的大型声乐交响曲。有趣的是,《中国笛》又是贝特格在法文译本《玉书》与《唐诗》、德文译本《中国诗歌》的基础上意译出来的。《大地之歌》六个乐章中采用了七首唐诗作为歌词。霍氏喜欢《大地之歌》这样的音乐,可能很大程度上也是因为他在其中听到了中国文学与文化的回响。而白先勇指导的青春版《牡丹亭》2008

年在伦敦上演的时候,已经85岁的他还和家人一起穿上正式的晚礼服兴致勃勃地前往观看。

霍克思早年翻译的《九歌》,也曾被作曲家谱成音乐并于1988年在剑桥首演。这就说明霍克思在翻译中国诗歌的时候,是有意重现其中蕴含的节奏和韵律的,或者至少他的英译文是可以入乐的。作曲家后来回忆说“忘不了的是霍克思的词语以及曲调中的音乐”。笔者曾听澳大利亚国立大学的同事说起过一件小事:李塔娜老师是闵福德先生的邻居,有一年霍克思来堪培拉探亲,就住在闵先生家里,李老师时常见到霍先生坐在隔壁的花园里,偶尔也会过去聊天。有一次她问霍先生喜欢什么,出乎意料的是,霍先生告诉她,他喜欢中国的民谣。李老师很惊讶,因为这样一位大学者居然喜欢的是看起来朴实无华的民间谣曲。我听过之后虽然觉得好玩,也没有放在心上。直到有一年我在香港中文大学图书馆特藏室看到霍克思文库中一张他手抄的卡片,上面记录了陕北民歌信天游“你妈妈打你你给哥哥说”及其曲谱,我才猛然想起李老师说过的这件小事。再回头一查,霍克思早在1960年的牛津大学教授就职演讲里头,就提到过《王贵与李香香》。耳闻目睹再加上心证,霍氏喜欢中国民谣这条史料一定是确凿无疑的了。他连五线谱的曲谱都抄下来,可见他对音乐的敏感非同一般。霍克思文库中还有一张他记录中国工尺谱与西洋乐谱术语转换的表格,可为佐证,因为一般人可能看到就看

到了,不会特别留心把它记录下来。

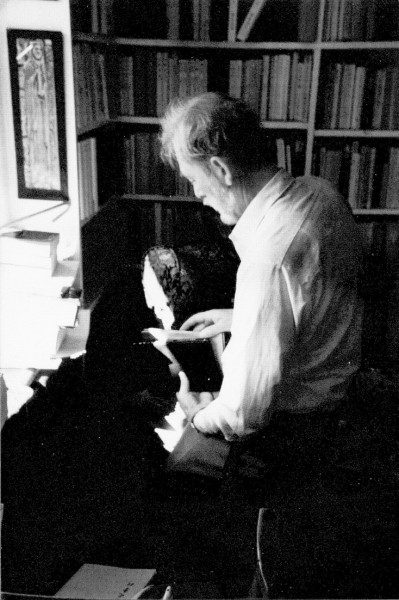

饶宗颐曾专门画了一幅《红楼译书图》送给霍克思,霍氏一直都挂在他的书房里。霍氏与画家方召麐也曾有书信往来。霍氏自己业余画水彩画,他对色彩搭配的敏感,在他的《英译笔记》里也能找到例证。英译本前三卷的封面都是他自己选的,也曾在给闵先生的信里详细解释了选择的原因——他考虑的完全是这些画与译文各分卷的主题是否吻合。霍克思还是园艺的一把好手,每次搬家都能把自己的花园菜园整饬得井井有条、生意盎然。瑞秋曾送给我一张霍克思站在花园里若有所思的照片,我还见过另一张照片是霍氏满面笑容站在他家车道上,旁边就是他自己种的怒放的玫瑰。他女儿说他是“self taught gar⁃dener(无师自通的园丁)”。联想到霍氏一手打造了英文世界中的大观园,这个称号再恰当不过。

霍克思在音乐、美术、园艺方面的修养,毫无疑问既有助于他准确地把握曹公原文的精神,也为他的译文增添了某种意犹未尽的韵味和氛围。英国作家康拉德说过:“文学应尽力达到雕塑制品、绘画的色彩和音乐中变幻无穷而又含义深远的艺术境界。”如果文学要达到这样的境界,从其他艺术那里汲取必要的营养,肯定是不可或缺的。从历史上看,文学、绘画、音乐各种艺术一直也都是相互影响、相互交错、共同发展的。也正是由于作家在其他艺术方面的修养与滋润,才有可能使得他的作品达到“变化无穷而又含义深远”的境界。大作家如曹雪芹能达到这个境界,大翻译家如霍克思也能达到这个境界。尼采说过:“一位真正自由的艺术家,他欲罢不能地运思于一切艺术之中,是表面上分离的领域之间的联络人和调解者,是艺术能力的统一整体的重建者。”曹雪芹与霍克思,无疑都是这样的艺术家。他们文学杰作中的艺术元素,值得我们仔细琢磨、反复品味。

(作者为澳大利亚国立大学亚太学院文化历史语言系副教授、副系主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇