■张子宁

甲辰龙年2024,对中国艺术史学界而言,尤其是研究绘画史的学者,是具有特殊意义的一年。在四十年前,1984年夏,安徽省文学艺术研究所举办了“纪念渐江大师逝世三百二十周年大会暨黄山画派学术讨论会”,这是改革开放后中国艺术史界具有历史意义的国际学术研讨会。

回顾当年大会的筹备过程,深感其用心程度,似可谓其后尚无来者。现据其大会秘书处编印于1984年1月10日的第一期《简报》可知,大会的第一次筹备会议,其实是在将近两年前的1982年4月就举行了,筹备工作也于其后开展。于我个人而言,则是我与黄山的一段奇缘,因为我生平第一次上黄山就是1982年夏,第二次则是在1984年5月中旬应邀出席大会。从我个人现有的不完全资料显示,《简报》在大会开幕前,至少已出了五期,会后则至少继续出到第八期。在学术研讨会前后,能以《简报》形式,如此详尽而持续地报道大会动态及内容,可谓得未曾有。

1984年3月1日发行的《简报》第三期,报道了大会第三次筹备工作会议于是年2月22日至27日在合肥市召开,由安徽省文学艺术研究所、安徽省博物馆、中国艺术家协会安徽分社联合举办,并拟定大会于1984年5月10日至21日在合肥、徽州两地召开。主要工作内容包括五个部分:(1)纪念渐江大师逝世三百二十周年大会;(2)黄山画派学术讨论会;(3)黄山画派作品联展;(4)参观黄山画派遗迹;(5)编论文集、画册、纪念册、资料集。筹备会议对大会行政事务进行了具体安排,并拟定了整个活动的日程安排草案。约三星期后,在3月20日发行的《简报》第四期中,报道了3月5日至14日,由文化厅副厅长刘景龙带队,专程去芜湖、泾县、屯溪、歙县等地,对大会第二阶段的参观游览活动,所经的每个参观、游览、接待点,都作了实地勘察。经有关单位共同研究,并初步决定了一条参观游览活动的路线。5月1日的《简报》第五期中,秘书处更制定了大会日程表。

海内外期待已久的“纪念渐江大师逝世三百二十周年大会暨黄山画派学术讨论会”终于如期举行。大会第一阶段5月10至14日在合肥召开,学术讨论会分大、小组进行,五小组分别由谭树桐、沈鹏、周来祥、汪世清、金唯诺五位先生担任组长,每组三四十人,海内外学者近两百人出席。大会第二阶段从5月15日至20日,由合肥经屯溪、歙县去黄山,16日、17日两天在歙县参观九处:渐江墓、汪采白墓、新安碑园、太白楼、许国石坊、歙砚场、徽墨场、多景园及新安书画展;屯溪参观一处:徽州地区博物馆举办的黄宾虹、汪采白绘画联展,参观分三组进行,每组约七十人左右。5月17日下午,则从歙县乘车赴黄山,18日至20日游览黄山名胜风景区,大会的全部活动于5月21日在黄山结束。

关于大会第一阶段的四天学术讨论会,与会者分大、小组穿插着进行,百家争鸣所涉及的议题甚多,其中至今印象犹新的,莫过于中美双方三位学者对故宫所藏《黄山图册》作者的争辩。5月10日晚上,美国著名学者高居翰提出,故宫收藏的渐江山水册页,应是萧云从所作。5月11日下午的第二小组讨论会上,安徽博物馆石谷风先生发表异议,认为应是郑旼的后人所作(文章正式发表时则改为“真伪杂存”)。5月13日上午的大组讨论会上,故宫书画鉴定专家徐邦达先生认为:这批作品是渐江的变异作品,虽然有些像萧云从,但仍应是渐江的画。他们三位学者对《黄山图册》的争论,可谓是讨论会上的一大高潮。三篇论文在次年底,同时发表于《朵云》第九集中(上海书画出版社,1985年,第108-136页)。

至于大会第二阶段的遊览黄山名胜风景区部分,5月17日下午,从歙县乘车赴黄山,我有幸和汪世清先生同车。汪先生是歙县人,中央教育科学研究所研究员,虽然他本行是物理学史,但受乡贤汪采白、黄宾虹两位先生的影响,致力于徽州书画文献的搜集与整理,并扩展到明末清初的书画家研究。汪先生博闻强记,在赴黄山的路上,他独自站立车头,沿路向车上的与会者简介,所经过的地方历史与人物如数家珍,每逢提到名人,还能立刻说出其生卒年。汪先生在车上充满热情的指点述说形象,至今令人印象深刻。四十年前的黄山,还没有缆车,登山全靠游客自己的双腿。登山时,我大多尾随汪先生,听他诉说黄山的故事。还记得当我们走到一处叫“喜鹊登梅”(旧称“石僧指路”)的地方,汪先生突然指着西边的一条岔路,说愿意带有兴趣的与会者,去一处单程六华里远,被称为皮篷的地方。那里的山峰奇形怪状,地面又似有残砖破瓦,后来才知道是清初画僧雪庄在此住了三十多年的“云舫”旧址,奇峰怪石的地貌在日后所见的雪庄画中屡屡出现。雪庄在清初与渐江大师合称“黄山两画僧”(吴瞻泰跋《黄山图》语),后世却寂寂无名,传世有《黄山图》版画四十三幅,可以说是清初黄山游客登山的导游图。

大会结束后,于1984年6月10日编印的《简报》第八期,报道了大会小组的讨论纪要、部分论文提要、与会全体人员通讯录等资讯,为大会作了有参考意义的总结,其中以“关于改进文物资料管理工作提高学术研究水平的呼吁书”,最为引人注目,如实地反映了国内与会学者的心声:“在讨论活动中,特别是在听了国外专家的学术报告,同时看他们放映的有关幻灯片后,深有感触。最突出的一点是,外国学者所占有的大量图片资料,远远领先于我们。”

呼吁书并具体地提出四点要求,强烈呼吁:

一、文博部门为适应当前改革的形势,希望首先从狭隘的小天地中解放出来,从切实服务于社会出发,改进工作。

二、在无损于文物保管的前提下,给研究人员提供一切方便,例如,除公开展出外,增加供应研究的内部陈列,定期更换;凡需用的图片、照片,毫无保留地提供,降低收费标准。

三、图书部门也要制定一切方便研究者查阅善本资料的妥善规定。

四、为了更好地使传统文化发扬光大,文物和图书的主管部门,有必要成立由科研及教学人员参加的各级委员会,定期反应科研人员的要求,并作出有利于科研工作的安排。

呼吁为了促进“四化”的早日实现,开放资料以提高学术研究水平,实为当务之急。此一呼吁,获得九十位国内与会学者的联署,签署者姓名一一列出。《简报》后续报道至此,这场改革开放后中国艺术史界具有历史意义的国际学术研讨会真可谓有始有终。

三年后,由安徽省文学艺术研究所编辑的《论黄山诸画派文集》由上海人民美术出版社出版(1987年12月第一版),池邻先生在序言中仍说道:“选用图片时……也遭到某些人的阻挠,致使文集附图很不理想,十分遗憾。”次年,纪念渐江大师逝世三百二十周年“渐江暨黄山画派名作联展”《明清安徽画家作品选》由安徽美术出版社正式出版(1988年8月初版)。

去年五月下旬,应邀出席在黄山市举办的、纪念汪世清先生逝世二十周年“艺术史文献研究”学术研讨会,会后考察活动重遊歙县等地,遂得再谒渐江墓,始知其于四十年前的大会后两年,由安徽省人民政府于1986年7月3日公布为文物保护单位。当年大会的盛况及谒墓情景一一涌现,一时百感交集。

此行来纪念的汪世清先生,前已述及在四十年前的大会中担任小组长,并引领部分与会者探访画僧雪庄故居“云舫”旧址。当年国内艺术史界的前辈如徐邦达、金唯诺、王伯敏等皆已故去,中青辈的如薛永年、肖燕翼等多已退休且近耄耋之年。美国的老一辈学者如艾瑞慈、方闻、高居翰、何惠鉴等也都斯人已矣,中青辈者如傅申,上个月也刚过世,郝华德等业已退休。日本的资深学者如古原宏伸、鹤田武良、新藤武弘等均已弃世,中青辈的如西上实等也已退休多年。由于国内外出席的学者众多,总数达两百人左右,实在无法一一列举,以上所列学者实有挂一漏万之憾,然仅藉其以见一斑而已。

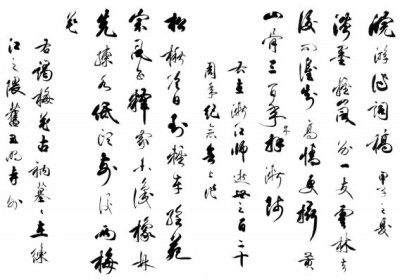

在纪念汪世清先生的研讨会上,初识吴浩先生,会后嘱我撰文回顾四十年前的黄山之会。遂重览尘封已久的当年大会资料,颇有人事皆非之感。黄山之会后,我与汪先生通信谈艺成为忘年交,在近二十年间,得其来信百余通,已刊载于《汪世清谈艺书简》第三册(上海古籍出版社,2021,第1452-1798页)。另一位在黄山之会初识而成为忘年交的,是故宫书画鉴定名家徐邦达先生,会后我到北京造访徐老,承其以《皖游诗词稿》墨迹相赠,兹刊于此与读者共赏。匆匆回首黄山四十载,兼怀两位忘年交。

——子宁合十谨记于加州东湾缘情小筑

(作者为美国华盛顿国立亚洲艺术博物馆原中国书画部主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇