■徐婉玲

1935年11月至1936年3月,在英国皇家艺术学院(The Royal Academy ofArts)举办的中国艺术国 际展览会 (The International Exhibition ofChinese Art),是中国现代艺术史乃至世界现代艺术史上的重大事件。伯灵顿府的16个展厅内汇集来自15个国家收藏的3080件套中国古代艺术品,数量之庞大,品类之齐全,为皇家艺术学院历届国际展览会所罕见。当时,中国政府择选故宫博物院、中央研究院、北平图书馆、河南博物院、安徽省立图书馆等公私收藏品1022件参加展览,其中故宫博物院提选的735件文物是整个伦敦中国艺术国际展览会的精华所在。伦敦中国艺术国际展览会是中国政府首次大规模征选文物出国展览,使西方人士得以欣赏中国历代艺术的全貌。同时,它也是流散海外中国文物的首次集中展览,对世界艺术史发展和中西文化交流产生了深远的影响。

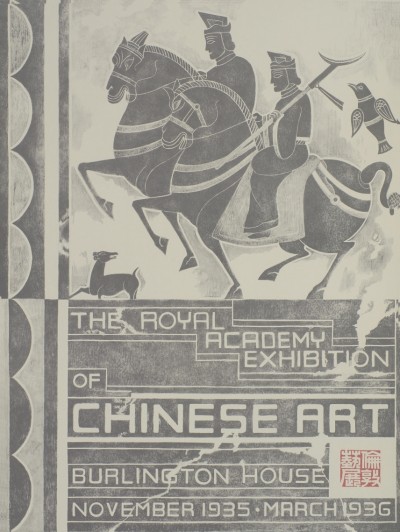

在皇家艺术学院图书馆所藏的众多档案文献之中,有一张墨色印刷的双骑吏海报极富中国艺术特征。1935年12月7日的伦敦《新闻晚报》有专门报道:“这张为伯灵顿宫艺术展所设计的海报代表了中国的现代艺术,它是当今中国最著名的艺术家Miss Lim Hui Yen的作品。”Lim Hui Yen是谁? 对照中国姓氏韦氏拼音法,Lim对应“林”或“蔺”两个姓氏,HuiYen则与“徽因”的发音十分接近。又据报道所载“当今中国最著名的艺术家”,可以初步推测,海报设计师极有可能就是林徽因。1920年,林徽因随父亲林长民游学欧洲,在伦敦入圣玛丽学院学习;1924年,她与徐

志摩全程陪同泰戈尔游览北海、故宫、先农坛等地,并兼作翻译;1927年,她获得宾夕法尼亚大学美术学士学位;1932年,她与来华研究武梁祠的费慰梅(Wilma Canon Fairbank)结识,成为挚友。长期接受中国传统文化的浸润熏陶,再经过西方高等教育的催化塑造,这使得林徽因具备深厚的双重文化修养,因而在处理传统文化与现代艺术上更具国际视野。

此外,在故宫博物院所藏档案文献中,有一封1935年7月26日的电报译文,也透露了一些信息。在中国文物箱件安全抵达伦敦的次日,驻英公使郭泰祺和中国特派员郑天锡联名给教育部长王世杰发来电报,特别要求“美展美术广告印刷品,请金甫兄速办寄至,以备宣传”。金甫,为杨振声的字。当时,杨振声为伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会总干事,由筹备委员会主任王世杰聘任,负责联络故宫博物院院长马衡和唐兰、容庚、吴湖帆、郭葆昌等专门委员。20世纪30年代,杨振声与林徽因、梁思成的关系十分密切,早在1933年筹备《大公报·文艺副刊》时,便频繁宴请林徽因、梁思成、朱自清、郑振铎、周作人等,副刊正式创办后,更是定期约集聚会。可以想见,倘若由杨振声出面邀请林徽因设计海报,也应是顺理成章的事情。再者,在1936年伦敦中国艺术国际展览会结束后,郑天锡在《大公报》连载了《参加伦敦中国艺术国际展览会报告》,其中有一处专门记录了林徽因参与展览海报设计事:“理事会事先曾挽我筹

清拓武梁祠画像卷。故宫博物院藏

委会代约中国艺术家,拟绘艺展广告。旋采林徽音女士所绘仿汉代画家象拓片式,典雅得体,号召尤力。”林徽因,本名林徽音,郑天锡在报告中采用其本名。上述二则记载相互契合,大致可以还原伦敦中国艺术国际展览会海报的设计经过:中国文物抵达英国伦敦之后,中国特派员郑天锡接受伦敦中国艺术国际展

览会执行委员会的委托,约请中国艺术家设计展览海报,于是便有了1935年7月26日来自郭泰祺和郑天锡的电报。王世杰收到电报后,将此事交由总干事杨振声负责落实。最终,曾为《北京晨报》《大公报》《文学月刊》等报刊设计封面的林徽因受到邀请,其参仿汉画像砖拓片式样的海报以“典雅得体,号召尤力”得到采用。

对照故宫博物院藏清拓武梁祠画像卷,双骑吏海报的整体结构布局和局部细节表达,均与之高度契合。先看双骑吏,两匹骏马并行的构图与拓本高度重合。尤其是骏马头部、颈部鬃毛的画法也极为相似,马尾巴的打结处理几乎一模一样,毫无二致。当然,相比于画像砖拓本的斑驳漫漶,海报人物与骏马的线条笔法细致流畅,体态也更显健硕飘逸。然后再看冠服、衣袖、马鞍以及缰绳等细节,也是高度再现了

武梁祠画像的内容。此外,在双骑吏的左下方和右下角,添加了飞翔的神鸟和奔跑的瑞兽,上下呼应,相互顾盼,使得整个海报设计的画面灵动起来。双骑吏仿佛就是从天而降的神灵,带着美好和期待奔驰而来,令人遐想联翩。更有意味的是,“THE ROYAL ACADEMY EXHIBITION OF CHINESE ART”“BURLINGTON HOUSE”以及“NOVEMBER1935·MARCH1936”就错落有致地镶嵌在画像砖上,与图案构成一个和谐的整体。此外,在海报的右下角,钤印着一方朱砂红的中国印,上面刻着“伦敦艺展”四字。画像砖的墨色与中国印的红色自然融合,既有艺术性的内容表达,又有中国意味的形式设计。

至于为何取材武梁祠画像砖作为海报的设计元素? 这需要从19世纪、20世纪之交国际汉学研究的热点谈起。清末民初,来华的汉学家接触中国艺术,对于雕刻、建筑等造型艺术尤为敏感。1881年,时任英国驻华使馆医生的卜士礼(Ste⁃phen Wootton Bushell)搜集汉画像石及拓片并将之带回欧洲,激起西方汉学界的研究兴趣。1889年,法人沙畹(Édouard Chavannes)以随员身份来华,为完成《史记》的翻译工作,他于1891年、1907年两度到山东泰安及华北地区考察,通过访购原石拓本及现场拍摄,相继出版了《中国两汉石刻》和《华北考古记》。两书运用现代考古学调查取证的方

法,结合《史记》《水经注》等正史、方志、笔记史料,从礼制、审美与文化的角度首次将汉代文化的精神通过石刻艺术形象介绍给西方。无独有偶,1925年《伯灵顿杂志》编著了一本小册子《中国艺术》(Chinese Art: An Introduction Handbook to Painting,Sculpture, Ceramics, Textiles, Bronz⁃es & Minor Arts),收录西方汉学家数篇文章。其中,弗莱(Roger Fry)论中国艺术,宾庸(Laurence Binyon)谈绘画,喜龙仁(Osvald Sirén)写雕塑,拉克姆(Bernard Rackham)说陶瓷,肯德里克(A. F. Kendrick)讲织绣,温克沃斯(W. W. Winkworth)论铜器——为西方公众欣赏不同门类的中国艺术指点门径。1935年,就在伦敦中国艺术国际展览会开幕之前,《中国艺术》重新修订出版。此版封面及内页中,有多幅武梁祠画像砖拓片作为插图,封面所用拓片插图就有双骑吏和飞鸟形象。尤其是温克沃斯在《青铜器及青铜镜艺术》中使用的山东嘉祥县武梁祠泗水捞鼎拓片,是用图像来阐释泗水捞鼎的历史传说。由此可见当时西方汉学界对于中国历史、文化和艺术的研究深度。因此也就不难理解林徽因的设计理念:以武梁祠汉画像砖拓片中的双骑吏形象为灵感,借助艺术设计的物象来呈现中国文化的意象,搭建起中西文化沟通的桥梁。

(作者为故宫博物院研究馆员、故宫文物南迁研究所所长)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制