《墨子》中多次提到,“书于竹帛,镂于金石”,对于早期中国文明的记录与传承,竹帛金石厥功至伟,的确值得后人铭记。与竹帛金不同,石刻不仅源远,可以上溯到先秦时代,而且流长,绵延三千年,历秦汉六朝唐宋至元明清而不消歇。传统金石学虽然将竹木金石诸项并列,实际上,石刻作为文献载体和文化传承媒介,无论从文献数量、时间跨度还是内容广度来说,皆超越竹帛金三者,可谓一枝独秀。秦石鼓文和秦始皇纪功石刻,突出彰显了石刻的纪念与记忆功能,是石刻史上的两座里程碑。东汉熹平年间,汉灵帝首次将儒家经典刻石,可称是文化创举。借助儒家经典之力,熹平石经登上了石刻文献史的独尊地位。东汉朝廷也借此树立其核定的儒家经典文本的权威地位,同时确认其统一经典文本与经学阐释、最终控制意识形态的权力。这个文献史与文化史的重要事件,对后代产生了深远的影响。三国魏、唐、五代后蜀、宋、清相继刊刻了属于自己王朝钦定的儒家经典文本,依次被称为三国魏正始石经、唐开成石经、后蜀广政石经、北宋嘉祐石经、南宋绍兴石经、清乾隆石经。这些石经与东汉熹平石经一起,通常被合称为“七朝石经”。

在七朝石经中,后蜀广政石经颇为特别。从名称上说,七朝石经多以时代和年号命名,如东汉熹平石经,亦有单称朝代者,如汉石经,或单称年号者,如熹平石经;但后蜀广政石经的情况与众不同。此次石经刊刻最初由后蜀宰相毋昭裔主持,大部分完成于广政年间;《左传》《公羊传》《谷梁传》三经的刊刻由蜀帅田况主持,完成于北宋皇祐元年(1049);《孟子》的刊刻完成于宣和五年(1123),成于益州太守席贡之手,最晚刻成的《石经考异》和古文《尚书》迟至南宋乾道六年(1170),完成于著名学者和藏书家晁公武之手。换言之,其刻石从后蜀一直延续到南宋,历时230多年,由不同朝代的多位主持人合力完成。由此来看,传统上统称其为“后蜀石经”或者“广政石经”有所不妥。此石经立于成都,固然可以称为“成都石经”,但是不如径称“蜀石经”更为简洁,何况“蜀石经”之“蜀”既可以专指地点,也可以兼涉朝代,一举两得。

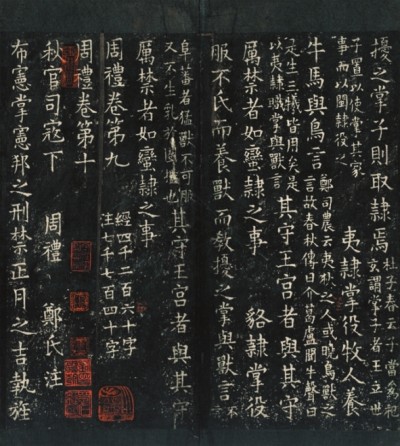

历代石经的刊刻都体现出独特的时代标准,具有历史、文化和艺术的多重价值。正如虞万里《蜀石经集存序》所言:“七朝石经,虽然都以碑石为载体,但其文本、字体、经传、碑式,与镌刻时的标准文本、通行字体、书写阅读习惯相应,都有一定的变化,形成各自的特色。”其中,蜀石经尤为特殊。首先,在刊刻上,蜀石经历时最久,在这个漫长的过程中,融合了唐五代(后蜀)、两宋(北宋和南宋)诸朝的经学文化成果,这在七朝石经中是独一无二的。其次,在内容上,蜀石经首次经注并刻,经文大字,注文双行小字,与其他石经单刻经文不同。第三,形制上,蜀石经为帖式形态的小型碑石,这与之前刻经用大型碑石相比也有变化。第四,规模上,蜀石经超越前此诸种石经,后来居上,洵为不易。这首先要归功于主持刊刻的后蜀宰相毋昭裔,这位著名学者与刻书家不仅争取了蜀主的支持,还组织不同书法家共同书丹,字数逾百万,碑石超千块,投入的人力、物力巨大。在割据混战的五代十国时期,偏安一隅的孟蜀政权能够完成这一巨大的文化工程,取得独特的文化成就,与蜀地自唐以来积累的出版文化传统是分不开的。

在七朝石经刊刻的先后序列中,蜀石经名列第四,恰好处于中位,正可谓承前启后。从书籍史的角度来看,蜀石经也正好处于从抄本时代向刻本时代过渡的时间点上。晚唐五代时期,成都的雕版印刷技术已经成熟,毋昭裔本人曾出资版刻《文选》《初学记》二书,即可为证。后唐冯道主持监本九经也并刻经注,经文用唐石经经文,注文由专门博士将唐石经所依据的经注合写本上的注文添加到相应经文之后。蜀石经有独特的异文不见他本,说明它在参考唐石经的同时,亦非无所校改,应当也参考了当时流行的经注合写本。蜀石经的行款类似宋版古书,单栏横行,帖式入石,其排版镌刻显然考虑到了观览阅读与影拓装订的需要,对于研究中古书册制度也有重要意义。以蜀石经为案例,探讨唐宋时代写本、石本、刻本三者之间的关系,是深化中国古代书籍史研究不可回避的重要课题。

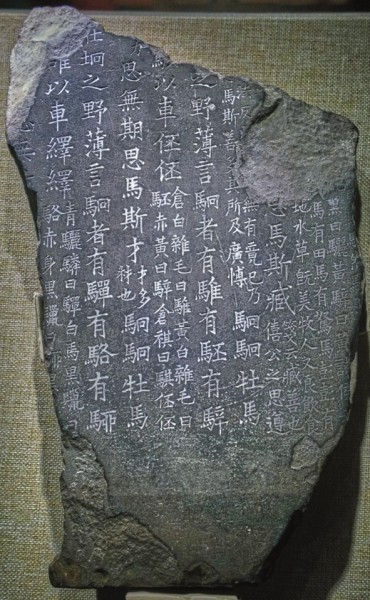

要深化历代石经研究,弄清原石的形制、排布、经文等重要问题,原石或者拓本的收集格外重要。七朝石经中,除了唐代开成石经、清代乾隆石经保存较为完整之外,其余石经在历代迭更后或佚或亡,残存碑石和拓片稀世罕见,贵为奇宝,其中蜀石经损毁尤甚。蜀石经原石湮没,大约在宋末战乱之后,拓本只有内府一脉单传,历代藏家莫不视若珍宝。由于残石稀见,拓本难寻,蜀石经研究在历代石经研究中也显得比较薄弱。民国初年,刘体乾致力于收集蜀石经拓本,得《春秋》三传、《周礼》四经残拓,于1926年影印出版,是为《蜀石经残本》八册。2020年湖南美术出版社据刘体乾辑民国本原大原色影印,除了将原书名《蜀石经残本》改为《宋拓蜀石经》外,其他地方基本保留了1926年影印版原貌。除此之外,蜀石经残石及其题跋之类的文献稀若星凤,又分散各处,难以搜寻。

现存蜀石经由国家图书馆藏刘体乾旧藏残拓、上海图书馆藏黄丕烈旧藏《毛诗》残拓以及近代成都出土的残石及其拓片三部分组成。就第一部分而言,国家图书馆藏刘体乾旧藏残拓虽在民国便已影印,近年来又加以重印,但学者多不经见。且为黑白影印,受限于当时的摄影制版技术,原件上的诸多藏印、批点、残字和细微笔画等细节无法有效呈现。至于上图藏《毛诗》残拓和近现代新出土残石拓本均从未出版过。藏于国图和上图的残拓,一直是馆藏文物等级中的一级藏品,学者和普通读者即使亲临访书,也较难调阅。《蜀石经集存》一书的出版,使学者可以坐拥宛委金玉之藏,校阅玩赏,随心所欲。

《蜀石经集存》一书由虞万里、王天然两位专精石经研究的学者主持负责,经国家图书馆、上海图书馆和重庆博物馆授权,由上海古籍出版社对蜀石经残拓进行全面系统影印出版。全书采用高清全彩印刷,除重庆博物馆所藏拓片大小略作调整外,其他拓本均原大原色影印,有些残石残拓周围有大量题跋文字,在处理上除了保留两面之原大图版之外,也收录整幅图版以见全貌。对于夹有签条、活页的拓本,皆将开本原貌和放置活页后的形态分别影印。此书以精湛的印刷技术,最大程度地保留了蜀石经残石残拓的原貌。此书的出版,意味着上图藏《毛诗》残拓和近现代新出土残石拓本的首次公开面世,使秘藏孤本以仿真还原的形式化一为百,为学术研究、艺术欣赏和优秀传统文化传承奠定了文献基础。

根据《蜀石经集存》出版说明,本书综合三馆所藏残拓内容,同时“兼顾流传收藏历史和装帧篇幅”,分为五册高清影印——“《周礼》《春秋经传集解》《春秋谷梁传》各一册,《毛诗》与近代出土残石拓本并一册(包含《古文尚书》一块、《毛诗》重言两块拓片),《春秋公羊传》与《陈氏木刻蜀石经》《蜀石经题跋姓氏录》并一册”,包含蜀石经孑遗主体以及题跋、书信、校记、图画、印章在内的丰富的衍生文献。此次影印出版既有残石,又有相应拓本及其题跋,可向读者提供不同类型的蜀石经文献的直观认识。据国图所藏原拓影印展现出原拓本剪裱拼接痕迹、原石编号等信息,也比刘体乾影印本展现的信息更加明晰,有利于学者进一步推断蜀石经原石形制、复原拓本原本形态。每册卷前又有该册所印石经残拓录文及说明,方便学者全面校理蜀石经遗文,并与开成石经在内的其他石经文字、传世写刻本文献进行校勘对读,进而弄清蜀石经前后刊刻所用底本、与唐石经以及五代两宋监本系统之间的关系,对于深化拓展蜀石经以及石经学研究具有重要意义。页面上,名家题签、题跋、钤印琳琅满目,生动地重现了蜀石经拓本收藏、阅读与鉴赏的场景,是考察士人交游、金石鉴藏的宝贵材料,也为考察残石、拓本的流转情况提供线索,是研究文献文化史的重要材料。另一方面,这些题跋展现出的多样文体、名人手泽、同题绘画等等,还具有文学艺术价值,足以供文学史和艺术史的研究者把玩、鉴赏。

石经研究成为专门之学——石经学,至今已有几百年的历史。它始于清初,进入20世纪,这门学问又有了突出的进展。石经学史上的每一次突破,都与当时学术界的金石学、经史考据、古文字学发展以及各地石经残石出土密切相关。1916年,王国维著《魏石经考》,他没有像传统学者那样停留在校勘文字与题写序跋阶段,而是从经数、石数、经本、拓本、经文、篇题、古文、书法八个方面,对魏正始石经进行了系统而全面的研究,开拓了石经研究的新视野。1930年,罗振玉就前后所见的东汉熹平石经“经文三千余言”“校语及序记五千余言”,汇为《汉熹平石经残字集录》,为熹平石经的释读与校勘提供了文献渊薮。1937年,孙海波著《魏三字石经集录》,分拓本、源流、碑图、古文及别录四篇,虽然存在体例不一、误收伪刻、收录繁复等瑕疵,也明显有利于正始石经研究的推进。1957年,马衡遗著《汉石经集存》出版。该书收集宋代及近代出土于洛阳的东汉熹平石经残石、拓本五百二十多种,存字八千余,将残石加以编次缀合,参校经文,考释文字,并且第一次依拓本刊印,成为经学和版本学上的重要材料。从《汉熹平石经残字集录》到《魏三字石经集录》,从《汉石经集存》到《蜀石经集存》,石经学上的一脉相承,至为醒目。星凤汇聚,集其大成,嘉惠学林,积大功德。步武前贤的《蜀石经集存》,无疑是现存蜀石经文献的集大成之作,它必将为新的石经学开疆拓宇,也是可以预期的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制