著名诗人、作家、翻译家屠岸先生曾是我所供职的人民文学出版社的总编辑,我的老领导。从1978年我分配到人文社与他相识,直至他去世的几十年间,先生一直在编辑工作和文学创作上给予我很大的帮助和鼓励。值此屠岸百年诞辰之际,特将先生写给我的信抄录于此,并略加说明,藉此寄托对他深沉的怀念和崇高的敬意。

上世纪九十年代初,我认识了青岛出版社的一位编辑。他热情地问我创作上有什么爱好和成绩,我便拿出一叠题为《爱之花》的诗稿,请他看看能不能在该社出版。不久,这位编辑回信提出:从诗集的印数与销售考虑,“最好能够请名家写一篇序……”。我向屠岸先生道出原委,希望得到他的帮助和支持。先生爽快地答应了我的请求,回信说:

洪治同志:

来信收到。青岛出版社将出版你的爱情诗集,是好事。

要我作序,我愿意承担。只是最近较忙,要安排好时间。请告诉我什么时候交稿。另外请告诉我:

一.您是从什么时候开始写诗的,至今写了约多少首。

二.你对诗歌(特别是爱情诗)创作的主要体会是什么。

三.你喜欢读中外哪些诗人的作品,最能打动你的是什么。

四.你认为诗歌的主要功能是什么。五.你为什么要写诗。

最好能把你的爱情诗集的稿子都给我看一下,再注明你自己以为哪些最能代表你的风格。

谢谢!

屠岸1991、2、23

我写信向屠岸汇报了我诗歌创作的经历与诗观等。过段时间,先生就把撰写的一篇序文寄给了我:

咏唱爱情,在世界诗歌史上有着悠久的传统。爱情和婚姻是人类生活的主要内容之一。把爱情作为热烈歌颂的主题,是在人类文艺生活中自然形成的。我国最早的一部诗歌总集《诗经》,在它的精华部分“国风”中,就收入了大量民间的爱情诗,其中许多作品所反映的感情的真挚,所体现的艺术的高超,说明这些作品已成为世界爱情诗宝库中几乎不可企及的高峰。民间创作的爱情诗传统在中国代代相继,《诗经》以后,历经汉乐府到明、清民歌,出现过许多爱情诗杰作。文人创作的恋情诗则与民间情歌形成爱情诗的两个侧面,相互争妍斗辉。爱情诗的文人作者“代有才人出”,其中我特别倾心于唐代的李商隐。他的爱情诗一往情深,缠绵悱恻,放出特有的异彩,可谓古今独步。

外国爱情诗之多更是不可胜数。被誉为“第十位缪斯”的希腊女诗人萨福的情诗,意大利诗人彼得拉克的《歌集》,英国莎士比亚的《十四行诗集》,都是世界诗坛上的无价之宝,无一不使我心折。在浩如烟海的外国爱情诗中,有几首是我经常默诵的,例如华兹华斯的《露西抒情诗》(五首),济慈的《十四行诗:亮星! ……》等,它们使我得到了极高的精神营养。

一个人对待爱情婚姻的态度正是他人生态度的表现。生活上的朝秦暮楚,同作品的轻薄浮艳之风,恐怕是有紧密联系的。反过来,如果爱之不成,

反目成仇,那也绝不是高尚的情操。排除各种横逆,去争取爱的幸福,同样是人生道路上的勇者。用对人生最诚恳的态度甚或用整个生命去写成的爱情诗,他所蕴含的意义往往越出爱情本身的范围。

江边同志写诗多年,而且十分勤奋。我读过他的一些儿童诗和爱情诗,觉得清新可喜。我惊喜于其中不乏优秀之作,有少数几首则达到了较高的境界。我觉得他的这些诗的一个特色是真实。作为读者,我直觉地感到这些诗都是作者真实生活的反映,从“第一次约会”到“告别的时候”,似乎都是作者爱情和婚姻生活中悲欢离合、喜怒哀乐的“实录”。当然文学创作不同于“起居注”,它允许而且应该插上想象的翅膀。但如果读者从作品中感到虚假,那么诗就不存在了。我还感到,这些爱情诗有一种蕴藉的风格。这里没有“啊呀呀,我要死了!”那样的声嘶力竭,也没有“噫嘻卿卿我我”那样的俗滥卑庸。这里的抒情主体和抒情对象都是普普通通的人,然而使人感到真诚亲切;这里没有叱咤风云的英雄壮举,然而也有美好的情操,善良的愿望。从艺术上看,这些诗的语言大体上是经过推敲的,但没有什么斧凿痕迹。在这些诗中,作者掌握了一种内在的韵律。有的诗用了脚韵,多数诗不用韵,仍然有一种温柔婉转的音乐诉诸读者的听觉。

江边曾对我说过他对诗的理解,他说:“诗总是要通过对真、善、美的歌颂,和对假、恶、丑的挞伐,净化人的心灵,提高人的精神境界,使人们更加热爱生活,并由此推动社会和人类的进步。”他的这种想法同我的想法是一致的。我想,他一定能在诗歌创作中进一步努力实践他的理想,写出更多更好的诗来。

1993年2月

我最初写作和发表作品时署名大都用“江边”,《爱之花》这部诗稿也如此。随这篇序文一起寄来的,还有屠岸先生的一封短笺:

洪治同志:

这只是一篇杂感,作为序,勉强了。因为眼疾,不能重写了。请你原谅。

如果方便的话,请复印一份给我,谢谢!

此外,信封里还有两页纸,上面写满了一些小诗的片段——那是先生为写序而作的准备。序文寄给出版社后,久久没有下文,后来才知道那位编辑调离了,而其他人并不知道他向我约稿,《爱之花》还没出世就夭折了,白白耗费了屠岸先生的时间。

然而,屠岸先生似乎并没在意这件事,他依然关心我的成长和进步。有一次他寄了一包书给我,附信说:

洪治同志:

送给你三本书。两本是我的诗集,请你批评指正。一本是《卞之琳与诗艺术》,因为其中收有我的一篇文章,出版社给我十五本书,叫作以书代酬,于是我就把这些书分赠爱诗、写诗的朋友。祝笔健!

屠岸一九九一年四月五日

获赠的诗集,一本是旧体诗与词的结集《萱荫阁诗抄》,另一本是《屠岸十四行诗》,两本扉页上都有他的题字。《卞之琳与诗艺术》中收入了屠岸的

《精微与冷隽的闪光——读卞之琳诗集〈雕虫纪历〉》一文。屠岸先生是我尊敬的前辈,阅读他的作品有所感悟,我会写出来请他指教;当他想看看什么书的时候,也会让我帮助找一本。

洪治同志:

你好!

我收到了人民日报文艺部寄给我的该报2月23日剪报。想你也收到了吧?

《田间》、《林徽因》两书已从老干部处拿到。谢谢你。谢谢现代文学编辑室的同志。

有一事想问一下。香港大学中文系教授张曼仪女士的著作《卞之琳著译研究》一书,不知你看到过没有? 卞先生将此书一本送给陈早春同志,并提出:此书在大陆未出过,读者想看而买不到,“人文”能否出? 张曼仪表示,如大陆出此书,她放弃稿费。今年初我曾问过早春,他说已研究过,此书太专门,读者面太窄,我社不能出版。他说,已让现编室的同志去卞先生家说明情况。但最近我去卞先生家,他说“人文”没有人去他家,也没有给他回音。此事请你了解一下。又,不知《卞之琳著译研究》一书现在谁手头?如有可能,我想借阅一下。

谢谢!

此颂春祺!

屠岸1993、3、17

信中所说“剪报”大约是我写的关于他作品的欣赏文章。“《田间》、《林徽因》两书”,是1990年前后,三联书店(香港)有限公司与人民文学出版社联合编辑出版的“中国现代作家选集”系列图书中的两种。因为联合出版的品种样书很少,我找来送给屠岸先生的大约是人文社单独出版的一种。《田间》《林徽因》两书的责编都不是我,所以来信中有“谢谢现代文学编辑室的同志”之语。《卞之琳著译研究》是香港大学中文系1989年8月出版的图书。陈早春,湖南隆回人,时任人民文学出版社社长、总编辑。

九十年代末,现编室推出一套“新文学碑林”丛书。我把责编的两种寄给屠岸先生,收到书后,他高兴地写来一信:洪治兄:

不久前收到你赠我的两本书:朱湘的《草莽集》,徐志摩的《志摩的诗》,极好,我极喜欢。这两本诗集中的诗,我过去也读过一些,但没有得到过单行本。这次是收入“文学碑林”的重印本,也是珍贵的。《碑林》如有新印的诗集而能赠我,我将万分感激!

你近来有何新的诗作?

敬祝工作顺利!

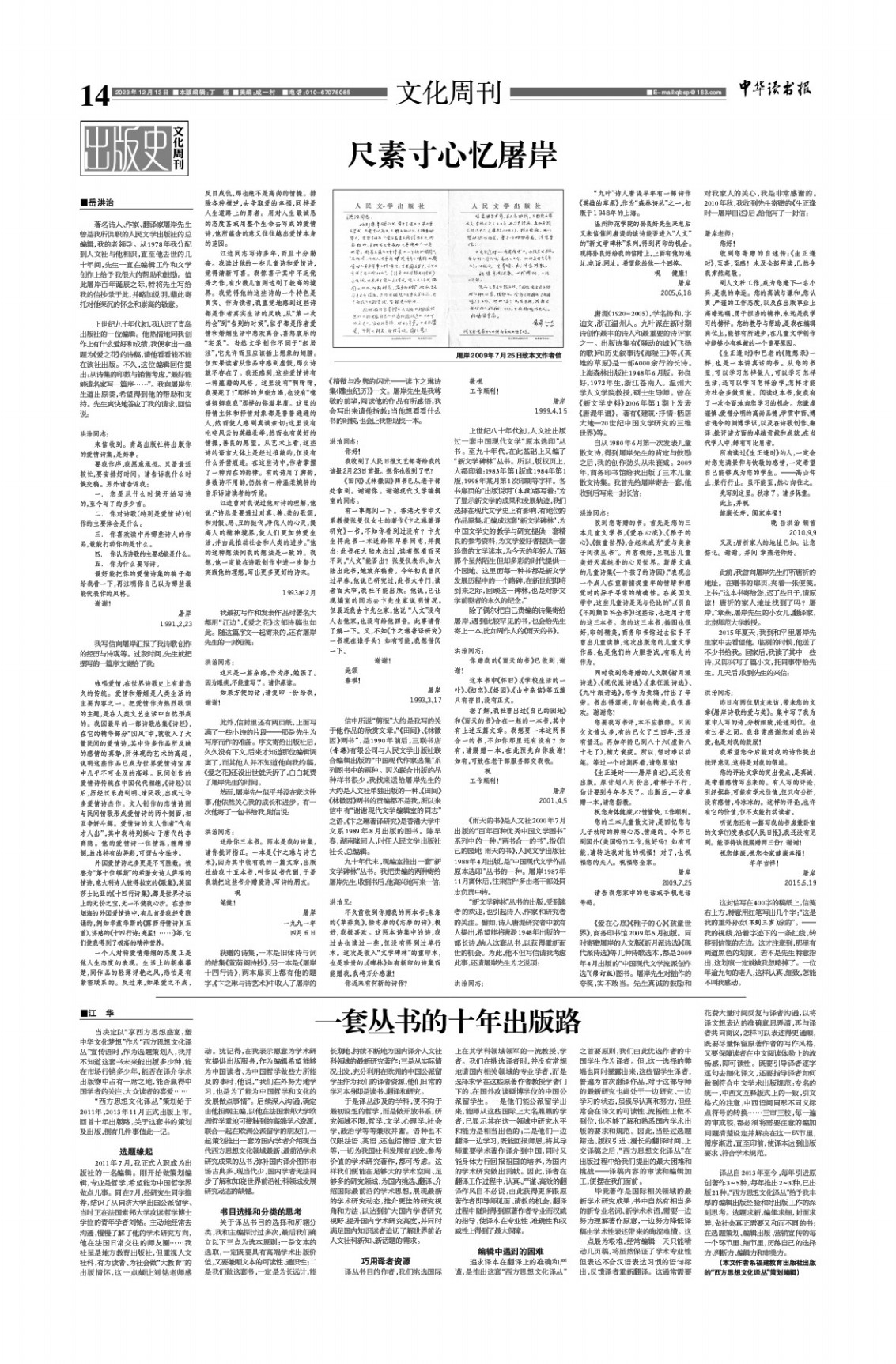

屠岸1999、4、15

上世纪八十年代初,人文社出版过一套中国现代文学“原本选印”丛书。至九十年代,在此基础上又编了“新文学碑林”丛书。所以,版权页上,大都印着:1983年第1版或1984年第1版,1998年某月第1次印刷等字样。各书扉页的“出版说明”(末段)都写着:“为了显示新文学的成果和发展轨迹,我们选择在现代文学史上有影响、有地位的作品原集,汇编成这套‘新文学碑林’,为中国文学史的教学与研究提供一套精良的参考资料,为文学爱好者提供一套珍贵的文学读本,为今天的年轻人了解那个虽然陌生但却多彩的时代提供一个园地。这里面每一种书都是新文学发展历程中的一个路碑,在新世纪即将到来之际,回顾这一碑林,也是对新文学前驱者的永久的纪念。”

除了偶尔把自己责编的诗集寄给屠岸,遇到比较罕见的书,也会给先生寄上一本,比如周作人的《雨天的书》。

洪治同志:

你赠我的《雨天的书》已收到,谢谢!

这本书中《怀旧》、《学校生活的一叶》、《初恋》、《娱园》、《山中杂信》等五篇只有存目,没有正文。

据了解,我社曾出过《自己的园地》和《雨天的书》合在一起的一本书,其中有上述五篇文章。我想要一本这两书合一的书,不知你那里还有没有? 如有,请赐赠一本,在此预先向你致谢!如有,可放在老干部服务部交我收。祝

工作顺利!

屠岸2001、4、5

《雨天的书》是人文社2000年7月出版的“百年百种优秀中国文学图书”系列中的一种。“两书合一的书”,指《自己的园地雨天的书》,人民文学出版社1988年4月出版,是“中国现代文学作品原本选印”丛书的一种。屠岸1987年11月离休后,往来信件多由老干部处同志负责中转。

“新文学碑林”丛书的出版,受到读者的欢迎,也引起诗人、作家和研究者的关注。譬如,诗人唐湜研究者中就有人提出,希望能将唐湜1948年出版的一部长诗,纳入这套丛书,以获得重新面世的机会。为此,他不但写信请我考虑此事,还请屠岸先生为之说项:

洪治同志:

“九叶”诗人唐湜早年有一部诗作《英雄的草原》,作为“森林诗丛”之一,初版于1948年的上海。

温州师范学院的孙良好先生来电后又来信催问唐湜的该诗能否进入“人文”的“新文学碑林”系列,得到再印的机会。现将孙良好给我的信附上,上面有他的地址、电话、网址。希望能给他一个回答。祝健康!

屠岸2005、6、18

唐湜(1920-2005),学名扬和,字迪文,浙江温州人。九叶派在新时期诗创作最丰的诗人和最重要的诗评家之一。出版诗集有《骚动的城》《飞扬的歌》和历史叙事诗《海陵王》等。《英雄的草原》是一部6000余行的长诗。上海森林出版社1948年6月版。孙良好,1972年生,浙江苍南人。温州大学人文学院教授,硕士生导师。曾在《新文学史料》2006年第1期上发表《唐湜年谱》。著有《建筑·抒情·栖居大地—20世纪中国文学研究的三维世界》等。

自从1980年6月第一次发表儿童散文诗,得到屠岸先生的肯定与鼓励之后,我的创作劲头从未衰减。2009年,商务印书馆给我出版了三本儿童散文诗集。我首先给屠岸寄去一套,他收到后写来一封长信:

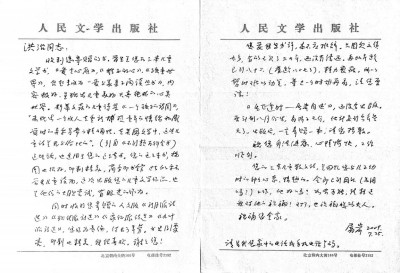

洪治同志:

收到您寄赠的书。首先是您的三本儿童文学书,《爱在心底》、《稚子的心》、《孩童世界》,合起来成为“爱与美亲子阅读丛书”。内容极好,呈现出儿童美好天真纯朴的心灵世界。斯蒂文森的儿童诗集《一个孩子的诗园》,“表现出一个成人在重新捕捉童年的情绪和感觉时的异乎寻常的精确性。在英国文学中,这些儿童诗是无与伦比的”。(引自《不列颠百科全书》)这些话,也适用于您的这三本书。您的这三本书,插图也很好,印制精美,商务印书馆过去似乎不曾出儿童读物,这次出版您的儿童文学作品,也是他们的大胆尝试,有眼光的作为。

同时收到您寄赠的人文版《新月派诗选》、《现代派诗选》、《象征派诗选》、《九叶派诗选》,您作为责编,付出了辛劳。书出得漂亮,印制也精美,我很喜欢。谢谢您!

您要我写书评,本不应推辞。只因欠文债太多,有的已欠了三四年,还没有偿还。再加年龄已到八十六(虚龄八十七了),精力衰疲。所以,暂时难以动笔。等过一个时期再看,请您原谅!

《生正逢时——屠岸自述》,还没有出版。原计划八月份出,看样子不行,估计要到今年冬天了。出版后,一定奉赠一本,请您指教。

祝您身体健康,心情愉快,工作顺利。您的三本儿童散文诗,是回忆您与儿子幼时的种种心态、情趣的。令郎已到国外(美国吗?)工作,他好吗?如有可能,请转达我对他的祝福! 对了,也祝福您的夫人。祝福您全家。

屠岸2009、7、25请告我您家中的电话或手机电话号码。

《爱在心底》《稚子的心》《孩童世界》,商务印书馆2009年5月初版。同时寄赠屠岸的人文版《新月派诗选》《现代派诗选》等几种诗歌选本,都是2009年4月出版的“中国现代文学流派创作选”(修订版)图书。屠岸先生对拙作的夸奖,实不敢当。先生真诚的鼓励和

对我家人的关心,我是非常感谢的。2010年秋,我收到先生寄赠的《生正逢时—屠岸自述》后,给他写了一封信:

屠岸老师:

您好!

收到您寄赠的自述传:《生正逢时》,至喜,至感! 未及全部拜读,已然令我肃然起敬。

到人文社工作,成为您麾下一名小兵,是我的幸运。您的真诚与谦和,您认真、严谨的工作态度,以及在出版事业上高瞻远瞩、勇于担当的精神,永远是我学习的榜样。您的教导与帮助,是我在编辑岗位上,能够有所进步,在儿童文学创作中能够小有奉献的一个重要原因。

《生正逢时》和巴老的《随想录》一样,也是一本讲真话的书。从您的书里,可以学习怎样做人,可以学习怎样生活,还可以学习怎样治学,怎样才能为社会多做贡献。阅读这本书,使我有了一次全面地向您学习的机会。您谦虚谨慎、爱憎分明的高尚品德,学贯中西、博古通今的渊博学识,以及在诗歌创作、翻译、批评诸方面的卓越贡献和成就,在当代学人中,鲜有可比肩者。

所有读过《生正逢时》的人,一定会对您充满景仰与钦敬的感情,一定希望自己能够成为您的学生。——高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。

先写到这里。秋凉了。请多保重。此上,并祝

健康长寿,阖家幸福!

晚岳洪治顿首

2010、9、9又及:唐祈家人的地址已知。让您惦记。谢谢。并问章燕老师好。

此前,我曾向屠岸先生打听唐祈的地址。在赠书的扉页,夹着一张便笺。上书:“这本书寄给您,迟了些日子,请原谅! 唐祈的家人地址找到了吗? 屠岸。”章燕,屠岸先生的小女儿,翻译家,北京师范大学教授。

2015年夏天,我到和平里屠岸先生家中去看望他。临别的时候,他送了不少书给我。回家后,我读了其中一些诗,又即兴写了篇小文,托同事带给先生。几天后,收到先生的来信:

洪治同志:

昨日有两位朋友来访,带来您的文章《屠岸诗歌的爱与美》。集中写了我为家中人写的诗,分析细致,论述到位。也有过誉之词。我非常感谢您对我的关爱,也是对我的鼓励!

我希望您今后能对我的诗作提出批评意见,这将是对我的帮助。

您的评论文章的突出优点,是真诚,是带着感情写出来的。有人写的评论,引经据典,可能有学术价值,但只有分析,没有感情,冷冰冰的。这样的评论,也许有它的价值,但不太能打动读者。

听说您还有一篇写我的书房兼卧室的文章(?)发表在《人民日报》,我还没有见到。能否将该报赐赠两三份?谢谢!

祝您健康,祝您全家健康幸福!羊年吉祥!

屠岸2015、6、19

这封信写在400字的稿纸上,信笺右上方,特意用红笔写出几个字:“这是我的重外孙女(不到三岁)涂的”。——我的视线,沿着字迹下的一条红线,转移到信笺的左边。这才注意到,那里有两道黑色的划痕。若不是先生特意指出,这划痕一定就被我忽略掉了。一位年逾九旬的老人,这样认真、细致,怎能不叫我感动。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇