一

《新生代》是齐同创作的长篇小说,是第一部以“一二·九”学生运动为题材的长篇小说。小说成功塑造了一个从不关心时事到以家国天下为己任,积极投身救亡图存知识分子陈学海的形象,表现了历史潮流不可阻挡的主题,对当时青年学生积极投身爱国运动起到了推动作用。据曾在重庆生活书店任店员的袁伯康老人回忆,“有一次,生活书店来了一批齐同(高滔)著的《新生代》。闻讯前来购书的读者,真是人山人海,不到一天功夫,就全部卖光。当然,也难免有没有付款就拿走书的”(《重庆读书生活出版社回忆散记》,《贵州文史丛刊》1982年3期P49)。可见,作为描写爱国学生运动的作品,《新生代》是那个时代热门的畅销书。在作品广获赞誉的同时,作者也名声大噪,成为当时著名的进步作家之一。

《新生代(第一部)》1939年9月由文化生活出版社出版发行,在被人们争相阅读的同时,也得到了众多前辈的高度认可。如王任叔(笔名巴人)在《略评〈新生代〉第一部》(《文艺阵地》第4卷第3期,1939年12月1日)中指出“这一部小说,是可获致广的读者群的。……对于我们的抗战是尽了一部分教育宣传的任务”。

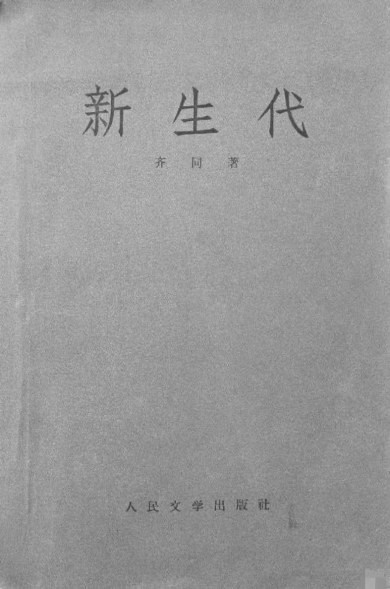

新中国成立后,这部作品也有很大影响,被多家出版社陆续出版,有人民文学出版社1957年10月版、香港文教出版社1978年4月版、上海科学技术文献出版社2015年2月版、北京联合出版社2021年7月“百部红色经典”系列丛书版。各种现代文学史也多有介绍,如唐弢主编的《中国现代文学史》和钱理群、温儒敏、吴福辉合著的《中国现代文学三十年》等文学史著作,都充分肯定了这部作品的意义和价值。

关于这部小说的创作意图与主旨,《文艺阵地》第4卷第8号(1940年2月16日)上刊登的广告是这样介绍的:这是“一部反映从‘一二·九’到‘七·七’华北青年思想变动过程的长篇小说。这是小说,同时也是活的历史书。谨以此书献给大时代中的青年们。《新生代》的企图,是要反映从‘一二·九’到‘七·七’华北青年思想变动的过程。他们怎样忠诚地勇敢地创造新的历史纪录,他们和政府的关系,怎样由离心走到向心,都是这整部书的范围。在‘一二·九’里只能写出这思想过程的第一步。他们曾怎样与懦弱的外交进行斗争。在这里面写出新人物的成长,告诉读者说,这运动并不是限于党员、政治组织者的事情,而是一般青年所普遍的要求。……这是一部小说,同时也是一部活的历史书”。

事实的确如此。因为《新生代》是“活的历史书”,在当时被国民党当局多次查禁。据邹韬奋回忆,“同属于同一国民政府和同一国民党领导下的各地图书杂志审查委员会,中央审查通过的,各地方审查委员会可以否认,即可认为不能通过而视为禁书;各地方审查会彼此之间也可以随意否认,随意即指为禁书! ……生活书店出有一本书叫《新生代》,在桂林审查通过后,印了五千册,费了许多工夫运到重庆,却被中央审查会否认,作为禁书全部没收。你问他们同是根据中央所公布的审查标准条例,为什么有这样矛盾,……他们无辞以答,但是他们随意说是禁书就是禁书,置交涉于不理”(《经历》,生活·读书·新知三联书店1978年6月2版)。“《新生代》被禁后反倒禁而弥彰,在短短的一年时间里(1940.6—1941.6),《新生代》竟由文学出版社印刷了4版,内容没有任何改变,只是换了出版社而已”(陈思广《国民党查禁现代长篇小说的缘情与效果辨析》,《励耘学刊》2017年第1期)。

带给作者影响力却遭到如此待遇,实在是因为作者“我想,我还在写历史”。这是《新生代》第一部“发刊小引”中的第一句话。但是,这段历史并未能够延续下去。作者原计划写三部,实际完成两部。“第二部原来已经写完,后来全部遗失。”重写的第二部写到第四章,仅有四万多字,因作者突然病逝而中断,由其妻子傅立岑保存。1957年,人民文学出版社再版时,将重写的第二部作为“附录”,并标明“未完稿”。

二

齐同,原名高滔,笔名齐同,1902年生于吉林省吉林市永吉县,1950年1月16日病逝于广西南宁。他的人生旅程不算长,活动轨迹却很丰富。

齐同早年在沈阳盛京医科大学读书,到北平求学后曾在北平中国大学国学系教世界文学。上世纪二十年代他就曾加入中国左翼作家联盟北方部,1927年与于赓虞合编《河北民国日报·鹗》周刊。在上世纪二三十年代之交的北方文坛,齐同也曾撰文讨论“革命文学”,在《莽原》《小说月报》等杂志发表了一些译文和杂文,是关注社会、思考人生、带有革命倾向的左派作家。1935年6月,为反对蒋介石的所谓“新生活运动”,文化界人士联名发表《我们对文化运动的意见》,齐同以左翼作家身份在意见书上签名。1936年北平作家协会成立时,他也被选为第一届执委。其时他还在上海《文学》《作家》等杂志发表一些抗日题材小说,如《平凡的悲剧》,这篇小说反映的生活现场与齐同早年的东北经历有一定关系。

1935年12月,他参加北平“一二·九”爱国学生运动,为后来创作长篇小说《新生代》积累了素材。而他的短篇小说里也有一些是以“一二·九”运动为题材的,如以日记体形式创作的《“十二·九”前后》(《文学》6卷3号),写一个来自农村的大学生在运动前后十三天内的见闻和感受,既表现了多数青年学生的爱国热情,也写到了当局的昏聩、校方的软弱,乃至学生内部的动摇、投机等现象。这篇小说与《新生代》有一定的相通之处,可以补参互证。

当时,河南籍作家师陀正在北平,他也积极投身其中,对这场运动记忆极为深刻。据他晚年回忆,当年在北平的时候就与高滔(齐同)熟悉,“在《文学季刊》编辑部,我还遇到过沈从文和高滔两位”,高滔“讲话爽快,谈笑风生,完全没有’文人’常有的习气。他用高滔名字在《文学季刊》发表陀思妥耶夫斯基的长篇小说《白痴》。同时,用齐同的名字发表长篇创作。他翻译的《白痴》也是连载,我是每期必读的”(刘增杰编校《师陀全集》第5卷《两次去北平》,河南大学出版社2004年9月1版)。

1936年至1937年初,齐同陆续在《文学》月刊发表小说《昙》(1936年5月1日6卷5号)、《平凡的悲剧》(1936年8月1日7卷2号)、《炼》(1937年3月1日8卷3号和4月1日8卷4号连载)等,在《作家》月刊发表小说《风波》,在《越风》(总第二十一期)发表随笔《禁书杂感》等作品,成为活跃在北京文坛的一位重要的青年作家。

1936年夏,中共北方局中央做出指示,北方左联自动解散。此时,与许多年轻的左联成员一样,非共产党员身份的齐同来到重庆开展文艺斗争。

在此期间,齐同在《文艺阵地》发表了大量与时政相关的文艺随笔杂感,如《伟大不是喊出来的》(第1卷第4期,1938年6月1日)、《山城》(第1卷第10期,1938年9月1日)、《新年》(第1卷第12期,1938年10月 1日)等。特别值得一提的是,齐同发表的《文艺大众化提纲》(第2卷第3期,1938年11月16日),提到了文艺大众化开展中对旧形式的利用应该有所“抉择”和“扬弃”。与此同时,一批活跃在《文艺阵地》上的文学理论家纷纷撰文在《文艺阵地》提出对这一问题的看法,引起了大家对如何利用“旧形式”来开展革命斗争这个问题的高度关注。如茅盾的短论《公式主义的克服》(第2卷第7期,1939年1月16日),穆木天的论文《文艺大众化与通俗文艺》(第2卷第8期,1939年2月1日),黄绳的论文《关于文艺大众化的二三意见》(第2卷第11期,1939年3月16日),潘梓年的论文《文艺作家的努力》(第3卷第3期,1939年5月16日),巴人的论文《中国气派与中国作风》(第3卷第10期,1939年9月1日)等。还有相关译作,如鲍介翻译的潘菲洛夫《论革命的语言》(第3卷第12期,1939年10月1日)。

在同期的“文阵广播”栏目中,还刊登了齐同给编辑部的信:“‘短评’千万支持下去,虽然很苦,却至需要。创作以《差半车麦秸》最为生动,可谓抗战以来仅见之作。”

这时的齐同,与邹韬奋、茅盾、楼适夷等一起以《文艺阵地》为阵地,创作大量时政要文,对人们积极投身社会、关注时代起到了积极的推动作用。

三

全面抗战初期,齐同是较早来到贵阳的知名作家之一,先后在贵阳中学和大夏大学等几所学校任教。在执教及参加抗日宣传的同时,他以充沛的精力完成了《新生代》的初稿。

在贵州期间,他与谢六逸、李青崖等发起成立中华文艺抗敌协会贵州分会,并参加了贵州文化界抗敌后援会组织的社会科学座谈会,为该会会刊《十月(旬刊)》撰写文章。《十月(旬刊)》由贵州十月旬刊社编辑,由当时也在贵阳的文艺界人士蹇先艾、王启树、齐同等主编。1938年1月至5月,共出版7期,由贵州生活书店总经销。1938年春,齐同与谢六逸、李青崖、蹇先艾、刘薰宇等文化界人士发起组织贵州每周文艺社,创办《每周文艺(周刊)》刊物。

这时,齐同的多封书简、沈从文、王西彦等作家的书信和熊佛西的《贵三月》等作家生活散记,记录了流亡的作家们在战乱中颠沛流离的经历与感受,从一个侧面反映了抗战时期的社会生活,具有珍贵的史料价值(谢廷秋,《贵州抗战文化与文学硏究》,华中师范大学2012年博士学位论文)。

后来,齐同由贵州再次前往重庆,居住在北碚。在北温泉居住时期,他最终完成并出版了长篇小说《新生代》。其时,重庆正逢日机大轰炸,他的腿被炸伤。因深受杜重远《盛世才与新新疆》一书的影响,并受杜的聘请赴新疆学院授课。他为了赶乘萨空了的运输汽车,断然截去一条腿,于1939年4月前往新疆。齐同教过邹韬奋的弟弟邹思询,通过邹的关系,由生活书店介绍,另在新疆女中兼课。

四

1939年10月19日,新疆学院师生举行纪念鲁迅逝世三周年大会。《反帝战线》第三卷第二期开辟了“鲁迅先生逝世三周年纪念”专栏,发表了茅盾的《在抗战中纪念鲁迅先生》和齐同的《鲁迅怎样》两篇专文。齐同全面介绍了鲁迅的革命思想、文学事业及在中国文化史乃至世界文化史上的地位。茅盾则强调,鲁迅有一颗“至大至刚的爱民族的心”,在抗战时期,纪念鲁迅就要“抢着对民族深切的爱,用锐利的眼光,从民族的优点中看出缺点来,同时也从缺点中看出优点来”(陆维天《茅盾在新疆的革命文化活动》,《新疆大学学报(哲学社会科学版)》1983年第4期),两篇文章对当时新疆的文化界和文艺活动产生了巨大影响。

齐同在新疆历任新疆文化协会副委员长、代委员长,《新疆日报》副社长,《反帝战线》《新疆青年》二刊主编。1940年7月,盛世才炮制出“杜重远阴谋暴动案”,将杜重远逮捕人狱。因受杜的牵连,齐同也于1940年10月16日入狱。

1942年,他多次给盛世才写信:说身体残缺,生活不便,请求将妻子也关进监狱,同室护理生活;或者可否允准自己保外就医等等。后来,盛世才批准他保外就医。因他的妻子在妇协工作,齐同就住在妇女协会大院内。据时任新疆民政厅社会科科员的许力回忆,“1945年5月间,省妇女协会举办全市儿童健康比赛,……派我代表参加,……在医师们逐个给娃娃们进行体检时,从院中远处一平房内走出一位穿灰长衫、留着大背头、拄着双拐、缺条腿的壮实大汉,也坐下来观看。虽然过去没有见过此人,但我却认出,他就是保外就医的高滔”(许力《高滔新疆失魂记》,《新疆地方志》1998年第4期)。

离开新疆后,齐同以高滔为名,在长沙湘雅医学院任教,教授英文。后向谭丕模写信,希望能改变一下环境,愿意到南宁从教。1948年暑假期间,谭向王西彦提起此事,谭王两人是北平“左联”的旧识。因齐同曾在北平中国大学任教,王西彦时在该校国学系求学,故有师生之谊。王西彦就建议谭丕模向时任桂林师范学院院长唐惜分提出聘请齐同的请求。齐同毕竟声名远播,唐院长很快就答应了。

1948年11月5日,在齐同到达学院当晚,王西彦等人发动部分师生举行了欢迎晚会。学生们非常仰慕《新生代》的作者,气氛很活跃,热情也很高(王西彦《遥望远处的目标——〈乡土·岁月 ·追寻〉之十五》,《新文学史料》1987年第2期),那时的齐同变成了高天行教授。

在南宁教书的这段时间,齐同开始重新创作《新生代》第二部,但仅写了四万余字便病逝。

齐同的生命历程“简约而不简单”,他的《新生代》,其历史价值和现实意义已经得到了时代的认可。

五

结合一定的历史语境,在人民文学出版社工作的白崇义说出来的肺腑之言对今天的我们仍有警醒意义,“我们认为,在制定出书选题时,应尽可能避免’以文废人’和‘以人废文’。因为任何一个作家的一生,都是与他所处的历史时代紧密联系着的,都有一个发展过程。‘五四’到建国前又是我国空前激烈而动荡的时代。一个作家在他的一生中,如果写有对人民有益的优秀著作,我们不能因其在历史上有问题或犯有错误而不出他的著作,也不能因其写有某些不利干人民的著作而将这个作家全盘否定。我们必须严格分清两类不同性质的矛后,只要不是敌人,我们就要历史地给他以实事求是的评价。”他特别强调说:“1957年,我社曾编辑出版了齐同的《新生代》,这是‘五四’至今唯一的一部描写‘一二·九’学生运动的长篇小说,作品也具有一定的质量,可惜我们没有对它作出应有的评价。”(《“五四”文学著作编辑杂谈》,《编辑之友》1988年第2期)。下面的几则评论就是“实事求是的评价”的体现。

曾在延安鲁艺文学研究室担任研究员的陆地认为,如果自己“写从‘一二·九’运动到1938年投奔延安、参加大生产运动的背景,一个知识分子在这历史潮流中思想感情的转变过程。素材是足够的。自信能比齐同的《新生代》写得好”(《七十回首话当年》,《新文学史料》1989年第4期)。可见,《新生代》的成功使得经历丰富的陆地也有创作的想法。

想以这一背景创作小说的还有作家师陀。解志熙教授认为“抗战爆发后,高滔和师陀几乎同时致力于创作关于‘一二·九’运动的长篇小说,就并非偶然的巧合,而是同样的关注、相近的思想之结果。……要之,在生活经验、思想修养和政治态度上,高滔和师陀都不相伯仲,只是高滔长期从事文学翻译和理论工作,《新生代》乃是他的处女作,所以,他的创作还处在比较生涩的初级阶段,而三四十年代之交的师陀,已是颇为成熟的小说家了,其艺术经验和驾驭能力自然要胜于高滔”,“不过,《新生代》只完成了一部,篇幅比较简短,未能将这场运动充分展开,艺术上也比较粗糙”(《芦焚的“一二·九”三部曲及其他——师陀作品补遗札记》,《河南大学学报(社会科学版)》2019年第5期)。按照解教授的说法,如果芦焚(后来的笔名是师陀)也写出反映“一二·九”运动的长篇小说,那就为文坛增添了更有分量的佳作了。其实,《新生代》不是齐同的“处女作”。1936年11月,文学出版社出版的只有167页的《文人国难曲》才是他的第一部小说。该书为“小型文库丛书”之一,由上海书店总经销。

逄增玉教授肯定《新生代》“这部小说也属于广义的抗战时期大后方的历史反思与寻根之作,对运动的过程和各种各样的学生的描写,战前北平社会的描写和历史场景的呈现,都有较好的表现和艺术功力。……《新生代》是在比较平缓的叙述中蕴含沉痛、关乎抗战的忧愤寄托之作,有历史的风云和家国关怀的生命之流与时代寄托”(《“九一八”国难与东北抗战文学中的长篇小说》,《广东社会科学》2016年第6期)。这种“较好的……艺术功力”与“家国关怀的生命”正是《新生代》的意义与价值所在。

“青年们的抗战救亡宣传,给民众灌输现代民族国家的意识,这是一场自度度人的新启蒙,也是‘五四’启蒙传统的延续。”“齐同的《新生代》是不可多得的书写‘一二·九’的小说创作,也是一份翔实的历史文献资料。”(咸立强《国家兴亡 青年有责——“一二·九”运动与〈新生代〉》,《博览群书》2017年第12期)。从历史的脉络出发看待历史的小说,《新生代》的史实价值于兹可见。

需要说明的是,齐同最初是翻译高尔基的小说《宝藏》登上文坛的,译作1920年7月在《莽原》上刊登。作为“文学研究会丛书”,译著《贵族之家》1929年由商务印书馆出版。《白痴》在1943年3月由重庆文艺奖助金管理委员会出版部出版,署名徐霞村、高滔。该书依据英译本转译,是不完整的编译,书前有译者序。1944年9月,宜闲(胡仲持)、高滔合译的《白痴》(上下册)由桂林文光书店出版,作为世界文学名著译丛之一,1948年5月收入上海文光书店出版(1953年3月第三版)的“陀思妥耶夫斯基选集”。同时,他也对欧洲文学和社会科学怀有广泛的兴趣,曾撰写论著《近代欧洲文艺思潮史纲》,由《民国丛书》编辑委员会编辑,1932年12月由北平著者书店出版,2015年2月和2016年10月分别由河南人民出版社和复旦大学出版社出版,署名高滔。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制