■马凌

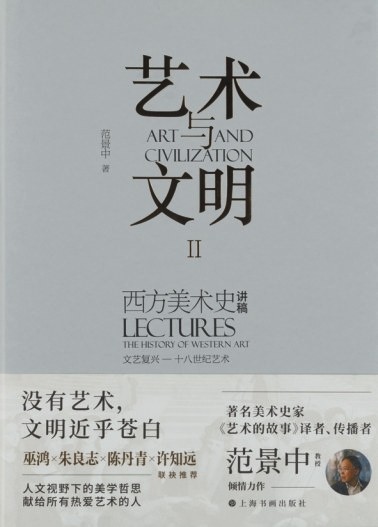

2018年,范景中教授在喜马拉雅平台上开讲西方美术史,将读者设定为年轻的大学本科生,讲稿以《艺术与文明》为题。如果说出版于2019年的第一卷尚有线上课的痕迹,不乏俯就听众之意,到了2023年付梓的第二卷,则回归自我,渊雅非凡,尽显功力。评论者说,中国终于有了自己的《艺术的故事》。记得1987年,贡布里希这样解释自己一生的整体意图:“我的抱负——这是相当高的抱负——是当一名艺术史的评注者”,范景中大概有同样的抱负,早年他是《艺术的故事》的“笺注者”,现在他是一名综合者、传播者、集注者。

范景中向被视为美术史巨擘恩斯特·贡布里希(Ernst Gom⁃brich,1909-2001)的中国传人,与贡布里希名声赫赫的《艺术的故事》相比,《艺术与文明》不仅讲“艺术的故事”,也讲“艺术的故事的故事”。对于前者,范景中与贡布里希一样,对宏大框架和观念作品不感兴趣,希望着眼于具体个人在常识与偶然中的继承与创新,所谓“事实上没有艺术这种东西,只有艺术家们,而已”(There really is no such a thing as Art. Thereare only artists.)。对于后者,正如贡布里希的继任者、瓦尔堡学院院长查尔斯·霍普的评价,“贡布里希基本避免了或者完全避免了两种主要的美术史写作类型:鉴赏和发表新发现的史料。相反,他付出巨大努力来批评一些普遍的美术史研究方法,这种批评有时是明确的,但通常是含蓄的。”范景中对不同美术史研究方法的微言大义,同样是本书价值所在,他深爱潘诺夫斯基的图像学但提醒大家留意图像学的“占星术化”,他赞美阿尔珀斯的文笔但是反对她的“描述的艺术”,他从贡布里希泼出的“时代精神”洗澡水里救回了“情境”那个婴儿,指点迷津,要言不烦。

“没有艺术,文明近乎苍白”,《艺术与文明》旨趣高远,事关艺术,更涉文明。按照历史学家阿诺德·汤因比(Arnold Joseph Toyn⁃bee,1889-1975)的理解,文明可以同时包括若干个相同类型的国家,其自身是政治、经济、文化三方面的总和。文明作为有机体,有起源、成长、衰落和解体,挑战和应战是文明兴衰的关键。范景中引用约 翰 · 拉斯金 (John Ruskin,1819-1900)的名句:“伟大民族以三部书合成其自传:记行之书、载言之书和造艺之书。欲理解其中一部必以其他两部为基础,但尤以艺术之书最值得信赖。”在人文学者看来,历史、哲学、艺术,是文明递嬗的血液,历史求真,哲学求善,艺术求美,真善美互为表里。如果没有艺术,文明不仅苍白粗陋,更是无法传之广远、存之久远。当代另一个长于用影像讲故事的历史学家西蒙·沙马(Simon Schama),既拍摄了《艺术的力量》,也拍摄了《文明》,与此同调。在本书《前言》里,范景中让读者试想一下宋徽宗,“元人用武力征服他的子孙,他却用艺术征服元人,让他们渐渐地同化进自己的历史……艺术太重要了,我们必须讲述它”。

从“文明”的角度看艺术史,优长在于视野恢宏,打破黑格尔“民族精神”的限定,更偏向歌德对“世界文学”的推崇。贡布里希曾为瓦尔堡研究院的院长,深刻意识到:“瓦尔堡研究院最显著的特征不是它的某些特定研究方法,而是它意识到了文明的整体性。”基于此,范景中指出传统艺术研究有“三藩”:艺术理论、艺术史和艺术鉴定,理论家相当未来时代的预言家,历史学家相当过去时代的预言家,鉴定家在他的禁地独享着艺术品评和真假归属的乐趣。此等藩篱必须打破,所以《艺术与文明》是史、论、鉴交织的。譬如讲到文艺复兴时期北方画家代表人物罗吉尔·韦登(Rogier van der Weyden,1399? -1464),既讲述历史上三位美术史家对他画作的分析,也谈了“画谱角度”韦登的继承与创造,还讨论了历史上的赝品和当代造假者,有见识又有趣。

本卷重点是文艺复兴,而文艺复兴研究是西方学界的超豪华要塞,各个艺术史学派的人马有着各自的云梯、火枪、攻城槌,还有来自其他空域的秃鹫在上空盘旋,范景中出入期间而游刃有余,是他四十余年译介西方艺术史经典的积淀使然——凡是看过他编写的《美术史的形状》的读者,不能不叹为观止。学界共识,对艺术史的起源与发展的描述已经“硬化为神话”,乔治·瓦萨里、约翰·温克尔曼和黑格尔享有万神殿中心位置,布克哈特、沃尔夫林、瓦尔堡、潘诺夫斯基、克拉克等,各自擎着自己的方法工具分列两旁。范景中就像贡布里希本人所认为的那样,觉得美术史可能根本不是一门学科,而是一系列松散地组合起来的观点、实践与技法,所以除了以上先贤,同代人里凡有可取的见解,也都可以登堂入室。“雅游”一部分援引了颇多近年著作,书后的“人名对照表”排了17页,不少年轻新锐赫然在榜。

从题旨的角度看,“艺术与文明”毕竟“艺术”在先。从上世纪八十年代开始,艺术史的空间扩大,而“史”的增长与“艺术”的消退几乎同时,可是,“外围研究”不能代替“内部研究”,纵然沃尔夫林的“形式”与潘诺夫斯基的“图像”已经“古老”,对于艺术史而言,“形式”与“意义”终归比“背景”和“情境”来得重要。在艺术与文明的关系问题上,本书不是把艺术作品当作挂钩来挂文明问题,而是回到文明挂钩上的艺术作品本身,纵览全书,相互嵌套的一个又一个艺术作品才是主线。更进一步,就像哈罗德·布鲁姆卫护“西方正典”,昂贝托·艾柯呼吁“阐释的界限”,范景中与贡布里希一样,对政治正确和崭新术语不感兴趣,甘心做传统价值的信仰者和守卫者。按照贡布里希的标准,米开朗琪罗的壁画与民间艺术判然有别,“不应把姜饼小人看作是伟大的艺术,即使碰巧它们是用石头做成也是如此”。正如1712年沙夫茨伯里三世伯爵在《论艺术或绘画科学书简》中的箴言:“艺术本身是严肃的,因为规则是严格的。”

最能体现“文明互鉴”特点的,是在这部“西方美术史讲稿”中不断闪回到中国。普通读者不知,范景中学识淹博,右手捧着贡布里希,左手持着钱锺书和陈寅恪,寻访线装古籍是他一大爱好,不仅主编以收录中国古代美术史文献为主的“艺苑珠尘”丛书、“中国书画文献稿钞本丛刊初编”,写作《中华竹韵》,还在古籍版本学、文献学、书籍史领域佳构不断。本书时有中西相互阐发之处,也就顺理成章。例如在“古典文献中的画海伦”一节,引用荷马史诗里海伦在特洛伊元老面前出现的几行诗,元老们原本将她视为红颜祸水,一见之下则以为为此等美人打仗,心甘情愿,范景中马上接续汉代李延年的诗歌,“北方有佳人,绝世而独立。一顾倾人城,再顾倾人国。宁不知倾城与倾国,佳人难再得”。的确让读者有“东海西海、心理攸同”之叹。又譬如谈论拉斐尔《西斯廷圣母》一双大眼睛的表现力,将vivid⁃ness对译为中国画论中的“气韵生动”。再譬如讨论乔尔乔内的《暴风雨》作为西方第一幅风景画,指出同一年中国画家沈周画了《京口送别图卷》、文徵明画了《雨余春树图》,西方以历史画为最高题材,中国则以山水画为最高题材,自尊而得体。他沿袭钱锺书的译法,把牛津的 Bodleian图书馆翻译成“饱蠹楼”,典雅趣味,可见一斑。

西方后现代主义的学术工业充斥着喧哗与骚动,过度的政治正确、白热化的概念竞逐、将经典逐下神坛,仅是其中明显的几项。2020年耶鲁大学决定废止历史悠久的“美术史导论:文艺复兴至今”,一时舆论哗然,《艺术与文明》第二卷以此消息开篇,立场鲜明地站在文明一边。其实在第一卷的导言里,范景中已经高张自己的观点,宁肯附庸风雅,不要斯文扫地。斯文,就是社会教化、典章制度,或者用两个字来概括,它就是“文明”本身。2009年纪念贡布里希诞辰一百周年,范景中出版个人论文集,书名就叫《附庸风雅和艺术欣赏》。他指出,人除了生物的天性之外,还有第二天性,第二天性是文明所给予的,是从文明当中吸收来的。人不能过分迁就自己的生物天性,而当人们不想趣味低劣,自然就会附庸风雅。一个艺术爱好者,尤其是一个收藏家,如果他肯说实话的话,他所上的第一课就是附庸风雅,他交的第一笔学费就是买假画劣画。正如艺术家也要在“图示”和“修正”中成长,普通人是在对艺术的亲近和学习中渐渐入门,由附庸而致独立。所以,附庸风雅在中文里虽然是贬义词,它所代表的追随意味应该得到肯定。在此意义上,范景中一边哀叹人文学科的衰落,一边希望为博雅教育助力。

在《美术史的形状·序言》中他曾经提及:“我理想中的美术史与越来越制度化、经济化和时尚化的学术工业式的美术史截然相反,我认为,它应是专业的学术和普及的教化的结合,博物馆的活动和大学的教学的结合,鉴赏家的实践和美术史家的探索的结合;它不仅体现知识的整体性,而且也体现人性的整体性。这就是我所设想的美术史的形状。”古稀之年,何以要用钢笔和稿纸写作这样一套三部曲,理由尽在其中,读之令人动容。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇