■韩天衡

任何一门艺术,其初都始于实用。印章之所以能够在中国出现,不是偶然的。《后汉书·祭祀志》称:“自五帝始有书契,至于三王,俗化雕文,诈伪渐兴,始有印玺,以检奸萌。”当人类社会发展到有了政务、军事、商贸等事务的频繁往来,就必须有个足以建立互相之间信任的物件。那时,最简捷、最可靠的证件就是先民以过人的智慧发明的印章。

印章从商周到现在,三千年绵延不断地在使用,至今仍是整个社会公认的、普遍通用的证鉴。这样一个重要的凭信载体,因其使用既广且久,在长时段的发展中,人们逐渐对之加以艺术性的表现。而篆刻作为一门工艺,始终在民间蓬勃发生、发展着,因此可以说,篆刻是一门生根、发芽、结硕果于世俗社会、文人书斋和人民大众的艺术。也正因为它植根大众,因此自有博大持久的发展空间。

印章在今天,已经从实用接近于走向纯艺术。我对这门古老而有内涵的艺术,是情有独钟的。

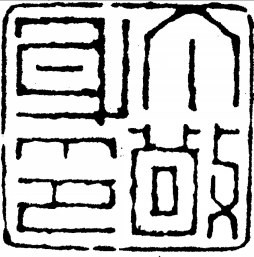

古来诗称盛唐,词称雅宋,书法称魏晋,而印章艺术成熟的战国时期,包括诗词、书法在内的很多艺术尚在萌芽期。所以说,篆刻是中华五千年文明史中成熟得最早的传统艺术之一。篆刻艺术在历史发展中有两个高峰:一是周秦两汉古玺印,二是明清以来以文人为主体的篆刻流派。篆刻艺术能在历史上出现两个高峰,是其他传统艺术门类里未曾有过的,这是因为它具有其他艺术门类所不具有的发生近乎革命性变革的因素。我认为有如下三点:

一是材质上的革命。古玺印的材质是青铜,偶尔有象牙、木、竹、玉。到魏晋以后,篆刻艺术渐渐低落下来。但宋时,文人开始爱好追逐金石,他们喜欢印章,也想要进入这个领域。可是,文人尽管熟识、书写古代文字,会构思印章,却没有镌刻铜印和牙印的腕力,所以在漫长的宋元时期,包括米芾、赵孟頫,他们的有些用印都是写好印稿以后找工匠镌刻,实为文人与工匠合作的产物。明代后期,新的石材如青田石、寿山石被广泛引进到篆刻领域来,文人这才找到了理想的镌刻印材,再无须假手于人,自己篆自己刻,自娱自乐,上瘾成癖,其趣无穷。

二是原钤印谱的出现。明中叶前的印谱都是给工匠随性地刻板墨印,结果是“画虎不成反类犬”,完全不能显示出原有的艺术风貌。明代隆庆年间,上海的顾从德第一个想到以他收藏的周秦两汉之印直接原印钤盖而成《顾氏集古印谱》。这部《顾氏集古印谱》里有1700多方印蜕,稍后的《范氏集古印谱》有3000多方,《松谈阁印史》也有1000多方,这些印谱里留存的6000多方古代经典玺印的原貌,给文人的篆刻创作提供了最好的、最直观的经典范本,让时人有优秀传统可以摹仿、借鉴和观赏。

三是创作主体队伍由原先的工匠变为文人群体。文人通古文字、有学问、多艺心、善思量,有活色生香的变通能力。至少这三大要素,促使明清文人流派印成为篆刻艺术史上的第二座高峰。不过,从三千年的历史来看,周秦汉魏之外,明代后期到现在也只有五百年,而且还在蓬勃向上,所以我认为第二个高峰还没有抵达顶峰。

明清以来的篆刻家大多是文之馀、诗之馀、画之馀,是业余的。明代后期,按苏宣的说法是“家家仓、籀,人人斯、邕”,文人们对篆刻嗜好的激情和实践也如火山般喷涌而出。然而时人毕竟觉得这是“雕虫小技”,不值得也不适宜炫耀,大有民国时“票友不下海”的况味。

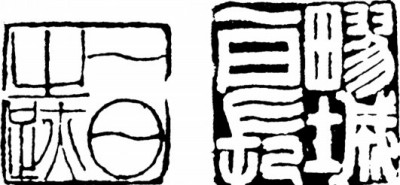

明末文人好印成风,但初生期对资料汇集有所疏忽,以我的推断,如今我们所熟知的印人大抵不到其时的百分之一。这些对于晚明印学史研究是一个难以填补的损失。然而明代后期也开始出现第一批有文化的挟“三寸铁”而游走天下的职业篆刻家,知名者不下百数,而何雪渔、苏宣、汪关、朱简即是个中的代表人物。

我们过去笼统地将篆刻也归纳为金石学,这是大而化之的。印学是金石学的一个分支,但自有精深广博之处。此外,印章与印谱的史料价值殊为可观。我们从印章、封泥、印章边款以及印谱序跋的文字里所涉及的文史哲等新鲜史料,可以了解到印人的学识、际遇、性情与交游。这些正史不载的丰富实录,足以拾遗补缺,充实考订,意义匪浅。

丁敬是清代浙派的鼻祖,他是乾隆时的人,很睿智,弱冠时就写过一首诗:“古人篆刻思离群,舒卷浑如岭上云。看到六朝唐宋妙,何曾墨守汉家文。”他认为汉印是好的,但也不要单一地只吸收汉印的营养,实际上六朝、唐宋的印章里也有好养料可以借鉴。这就是一个区别于明末的新理念,正因为他有这样一个新的理念,他自己的实践就突破了周秦两汉,开创了声势浩大的浙派印风。

丁敬之后,邓石如另辟蹊径,他视野开阔,富变通才能。他不单是在之前的二千多年的玺印里讨好处,而且从玺印里跳出来,将古篆隶书法的妙处引入印章,糅入印艺,强调和体现了书情墨趣的书写性。“书从印入,印从书出”,这是他别开生面的新理念。于是,他开创了篆法婉约流畅、用刀冲披兼具、风格刚健婀娜的皖派。特别要指出的是,先前的印人一直视白文小篆印为畏途,而邓氏则知难行难,成绩卓然。

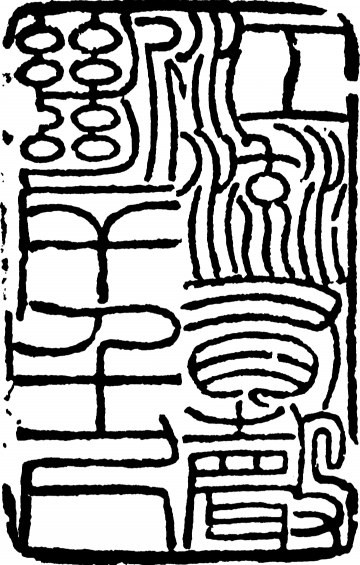

后来者吴昌硕佩服先贤,注重借鉴,但决不照搬,而是有魂有魄有自我。著名学者罗振玉认为汉印里面只有铸印可以学,除此之外的印格,尤其是那种烂铜印皆不能学。但以我对吴昌硕印艺的追溯,他恰恰是与罗氏的主张背道而驰,是在汉铜印的“烂”字上独得感悟和启迪,做足了文章。

汉代失蜡浇制的印,乃至犀利的凿印始终像新出的一样,字口清晰,整肃无比,然而多半的铜印、泥封、砖瓦入土两千年,受到腐蚀而漫漶不清的文字似“烂”而残,但残烂中自具灿烂。吴昌硕似乎意识到这是人工之外,大自然对它所做的第二次创造。吴昌硕印刻的特点是只刻半成品,之后花更大的工夫修葺线和面,千方百计而恰到好处地敲打摩擦,巧饰印面,用时、用心、用力远超过一蹴而就的痛快的镌刻过程。先前的印人,包括创新型印人的印作都只着眼于钤出印蜕的平面呈现,而吴昌硕出神入化地让钤出的印蜕呈浮雕式的二重空间,这是前无古人的创造。

有人以为吴氏的印作粗率而多随意性,那是一种误解。我年轻时,曾对吴氏印章中一至七字印的章法做过全数的比勘。凡前人、他人未有之章法,他都有别致而出人意料的布局,足见其斟酌之苦诣精严。新奇的理念,艰辛的求索,造就新奇的印风,从而产生了破而不散、碎而神完、虚实相映的面相粗服乱头、气格宏大雄浑的吴氏新风。所以说,不断更新的理念,才能造就不断创新的世所公认的印风。诚然,这新理念也许是出于久长的积累,也许是出于瞬间的灵感,但一定是凸显出了前无古人的“崭新”两字。

可以说,从三千年印篆艺术的发展史可以看到一部绚烂多姿、生生不息的中国文化“推陈出新”史。

明代后期,崇古而清醒的文人提倡“印宗两汉”的新理念,摒弃了宋元屈曲盘绕的九叠文官印和气格低劣的粗陋之品,汲取汉印的滋养,成就了明末第一批精于篆刻的文人。明末以降,篆刻理念由“印宗两汉”到丁敬的突破两汉的“印内求印”;由邓石如的跳出“印内求印”的局限,到“书从印入,印从书出”;由赵之谦的超越“以书入印”的藩篱,到宏博意义上的“印外求印”;再由吴昌硕的突破前贤,形成浮雕般的二重空间的奇崛印风……藩篱的突破,其内质是更上一层楼的推陈出新。

纵观印史,这些先后出现的新理念都具不朽的贡献和不灭的光芒,具有永不枯竭的学习和借鉴价值。今天我们再次强调以“出新”的精神弘扬传统文化,这不仅为今天和后世的印人铺垫了由高原攀上高峰的路径,而且敞开了中国传统文化在世界上再创辉煌的大门。

(《印篆里的中国》,韩天衡著,中华书局2023年8月出版。本文为该书序言)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制