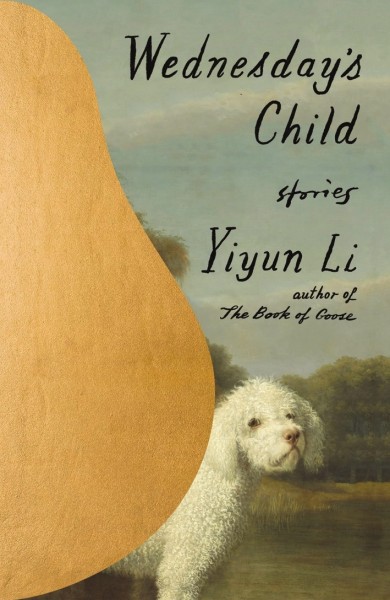

50岁的美国小说家、普林斯顿大学创意写作教授李翊云刚刚出版了短篇小说集新作《星期三的孩子》(Wednesday's Child)。

1

《星期三的孩子》收入11篇小说,厚256页,9月5日由法勒、施特劳斯和吉鲁公司在美国出版。

书名取自旧日的算命歌和童谣:“星期三的孩子满心悲伤,星期四的孩子要去远方”。所述人物多为生活在美国大城市的中年妇女,面对着孩子或兄弟姐妹的死亡,努力唤起继续生活的勇气。故事是忧郁的,但又往往怀着希望。英国《金融时报》在评论中引用了书里的一篇小说《在你住的街上》,一个母亲对她深爱的患有自闭症的儿子说:“任何可能出错的事——一次婚姻、一个孩子、一次医疗、一张画、一次婚外情、一棵树——都始于希望。唯一的选择就是抱着希望走下去。”

美国全国公共广播电台在播发的书评中称之为“一位巅峰作家完美的小说集”,并赞美说,李的怜悯,加上她华丽的文笔和对细节的追求,使这些故事如此美丽,如此成功。

李教授在书末致谢中提到,她用了14年写成书里的这些故事。在此期间,她失去了生命中多个重要的人,包括她的父亲、儿子文森特、小说家朋友威廉·特雷弗和导师詹姆斯·艾伦·麦克弗森。“他们现在活在这些书页里。”她写道。

她告诉9月8日出版的美刊《肖达苑》:“我们不认识生活在过去的人,但我们可以阅读过去写的文学作品。我感觉过去的父母比我们现在更自信。我觉得我们对很多事都不那么确定了,其实这是我们的进步。我们不再那么自信,不再那么严格地控制。你看早期的文学作品,小孩就像木偶一样。家庭女教师、保姆和父母——他们掌控着孩子的生活。现在呢,无论从我本人的育儿经验出发,还是从我对当代母亲的观察来看,我都觉得我们确实取得了进步。我们取得进步是因为我们不确定,我们承认有时并不了解自己的孩子,或是不能很好地了解。我们对他们的了解不足以帮助他们。大多数父母爱自己的孩子。但爱实在是一件小事。爱是大事,但对养育儿女来说又是小事。所以,我认为这种不确定的意识一直存在于我的生活,也一直存在于我对为人父母和文学的思考之中。”

2

9月10日出刊的《纽约时报书评》向李翊云打听,她床头柜上都有些什么书。“我没有正经的床头柜,睡前一般也不看书。”她说,“不过,在我作为隐喻的床头柜上,有《白鲸》《堂吉诃德》、弗吉尼娅·伍尔夫三本不太知名的小说(《远航》《夜与 日》和《岁月》),还有比阿特丽克斯·波特的全集。我在睡前会听其中一本有声书。因为内容我都熟悉了,所以根本不担心在睡着时会错过什么。”

谈到最近读过的好书,李教授说她去年第一次读了已故英国作家希拉里·曼特尔1994年的家庭史诗小说《气候的变化》(A Change ofClimate),马上又重读两遍,并将它与约·马·库切的《迈克尔·K的人生与时代》(Life & Times ofMichael K)、爱德华·P·琼斯的《已知世界》(The Known World)、威廉·特雷弗的《财富的傻瓜》(Fools of Fortune)和维·苏·奈保尔的《河湾》(A Bend in the River)一起,列入了定期重读的小说候选名单。“这些书涉及邪恶和善良的多种层次,没有一本能与某种思想体系对号入座,而且都对现成的叙事方式提出了挑战。它们既不令人感到安慰,也不使人陶醉;相反,它们是出于一种可怕的清醒写成的,它们是不给一厢情愿的想法留下任何空间的小说。”

李翊云对《肖达苑》谈到重读的必要性。“我想我的阅读主要是重读。”她说,“我读新书是为了评判或写书评,但重读就太多了。”有些书你读两三遍也就够了。但《战争与和平》和《白鲸》可以“永远重读,而且每次重读都能带来新的东西”。

在李翊云眼里,《战争与和平》是现实主义的缩影。托尔斯泰把每个角色都当作真实的人来看待。《白鲸》正相反。它是隐喻的缩影,一个隐喻接着一个隐喻。这是诗。“我把我的一年分成两半——半年《白鲸》,半年《战争与和平》——只是为了享受文字。”

李教授承认:“我有三本《战争与和平》。它们现在已经完全散架了。”

李翊云1972年生于北京,1996年赴美研读免疫学,逐渐开始英文创作,2002年入读著名的艾奥瓦大学作家工作坊,三年后一鸣惊人,以短篇集处女作《千年敬祈》赢得世界上奖金最高的短篇小说奖——首届弗兰克·奥康纳国际短篇小说奖。

她迄今已出版了五本长篇小说、三本短篇小说集和一本回忆录。她的前一本书是2022年上市的长篇小说《鹅书》(The Book ofGoose)。

孔俐颖译李著《托尔斯泰为伴:与李翊云共读〈战争与和平〉的八十五天》由人民文学出版社出版于今年1月。她的另一本书《吉尔伽美什的故事》是由上海人民出版社在2016年出版的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制