■彭裕超

塞尔维亚所坐落的巴尔干地区,一直以来是东方世界和西方世界的十字路口,有着漫长、复杂的历史和独特多元的文化,不同的民族在此地混居,不同的宗教在这里相遇。塞尔维亚文学从东、西方文化吸取营养,形成了鲜明的民族特征和深厚的艺术传统,焕发出丰富多彩的面貌和极其强劲的生命力,孕育了许多享誉世界的作家与作品。作为文学爱好者,我被它独特的气息深深吸引。而作为阅读者,我又是幸运的——对语言的熟悉,使我能够更加深入地走进塞尔维亚文学的宝库,也能够透过它的表象去探寻更加深刻的问题。

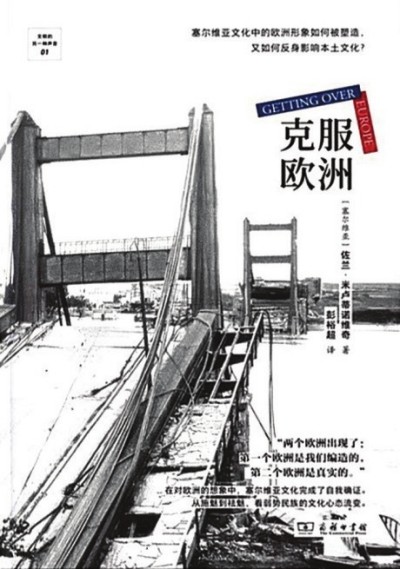

“塞尔维亚文化属于东方还是西方?”这个问题很久之前就引起了我的兴趣,为了探寻答案,我开始涉足游记文学的研究,希望从塞尔维亚人的域外游记入手,考察知识迁移的踪迹。我懵懂地穿行于错综复杂的文本,纠结于各式各样的形象,常常迷失于字里行间。2017年早春,在塞尔维亚贝尔格莱德大学图书馆,我偶然遇到了《克服欧洲》这本书。当时那种如获至宝的心情,到现在还十分清晰。

《克服欧洲》是一部精彩的论著。作者米卢蒂诺维奇教授凭借着出色的写作能力和贯穿全书的基本理念,成功将丰富的内容和复杂的思想浓缩到简洁的文字里。长期研究安德里奇的米卢蒂诺维奇教授,似乎也吸收了安德里奇的叙事技巧,行文杂而不乱,阐发游刃有余。他以塞尔维亚知识分子和知名作家及其作品为研究对象,考察19世纪末至20世纪上半叶欧洲形象在塞尔维亚知识文化环境中的建构问题,研究它的流动及变迁。

然而,形象问题从来都不是静止孤立的,对他者形象的塑造,反映的往往是自我确证的过程。《克服欧洲》通过剖析欧洲形象,反过来揭示了塞尔维亚的文化思想底图。在动荡的19至20世纪之交,塞尔维亚知识分子面对的欧洲是多面的——它既是精神思想的巅峰,又是道德伦理的深渊,既是文明美好的信条,又是野蛮行径的温床。他们正是在焦虑和矛盾中,谨慎而警觉地接受欧洲、思考欧洲和想象欧洲。他们将自身与欧洲的关系看作是最重要的议题,通过衡量自身与欧洲的距离来进行自我确证,并且在这样的基础上进行自我表达,因此出现了“西化派”“东化派”“斯拉夫派”“颓废派”“先锋派”等多种主张。这些“文明的另一种声音”,穿行于激荡的时代,在碰撞中绽放出了绚烂的火花。从这个角度看,《克服欧洲》是对比较文学形象学理论和方法的教科书般的演绎,而这正是作者耕耘了三十余年的学术领域。

2018年夏天,米卢蒂诺维奇教授来到北京外国语大学访问,我终于有机会一睹他的学识与风采。他温文儒雅,又不缺乏塞尔维亚人特有的热情。得知我对游记文学的兴趣,便慷慨地与我分享了他的“文献工具箱”。后来,我们在教学和研究方面有了越来越多的交流与合作,而我想要将他的作品翻译成中文的愿望,也变得越来越热切。2020年,在《克服欧洲》原作出版十周年之际,这样的机会终于到来。在活字文化的策划和柏琳老师的推荐下,《克服欧洲》的中文版项目正式启动了。我幸运地成为了中文版译者,得到了一段安静而美好的时光,跟随着米卢蒂诺维奇教授的笔径,以前所未有的专注,再次去感受塞尔维亚现代文学的脉搏。以翻译的方式去精读《克服欧洲》,使我得到了全新的体验。这种体验不仅是智性思维上的,它还与塞尔维亚民族的情感、道德和审美追求紧紧地联系着,为我们实现深层次的理解提供可能。这本书也一样,它的宗旨不是发送特定的说教性信息,而是提供了一个引起广泛共鸣的思考方案,为构建人类统一的文化体塑造一个积极的愿景,正如书中所说:“有朝一日,万是必然就绪,此乃希望所在。”

《克服欧洲》或许没有回答“塞尔维亚文化属于东方还是西方”这个问题,不过它似乎给了我们新的启示:无论东方或者西方,似乎都不能为任何一种文化提供直截了当、万无一失的定论。相反,这种简单化的二分法,以及轻易将人和事情进行归类的做法,才是我们真正需要克服的东西。“克服欧洲”的方法不在于“理解欧洲”“成为欧洲”或“战胜欧洲”,而是泰然自若地承认“克服”之不可能:因为“欧洲”不在任何地方,它永远不会接纳任何人。从这层意义上看,本译作的完成不是终点,而是一个崭新的开端。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇