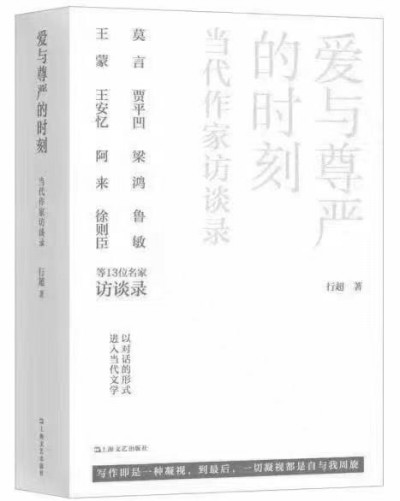

文学访谈是文学批评界域里特殊的文体形态。比起评论家独立的评论或是作家自己的创作谈,文学访谈是一场作家与身为读者的评论者之间的双重角力。访谈者出招,作者接招,一抛一接之间,意图的谬误和感受的谬误进行着正大光明的交锋。这本题为《爱与尊严的时刻》的当代作家访谈录,呈现的正是身为《文艺报》记者和编辑的行超,在自己十余年的工作和生活中所亲身经历的十三场特殊又典型的拉锯式的交锋。

王蒙、莫言、贾平凹、王安忆、阿来、曹文轩、周晓枫、徐则臣、葛亮……行超所访者众,在集这部集子的时候,她的选择是显然费了思量的。集子里收录的被访者从年龄到所涉文类,都堪为各自领域里的旗帜。这样的多样性,对访谈者提出了极高的要求——既要能与受访者共情,熟悉与理解他们的人生经历和写作情态,又要能适时出离他们的背景,以间离的态度锚定敏锐的观察点。于是,我们可以看到每一次的开场,行超都换了一身行头,她的切入点犹如略萨口中的火山口,是每一位作家身上具有喷射性的论点——王蒙在走过千山万水后重新修改了多年前的小说《这边风景》:“重新发现旧作是一种文学的奇遇……四十年后重读自己年轻时的作品,有什么不一样的感受?”莫言获诺奖之后要如何继续文学创作:“作为一个在全球范围内都备受关注的作家,您怎么看待文学写作的‘本体性’问题?”王安忆的多年写作之路有自己的坚持,又不断革新:“《考工记》被认为是《长恨歌》的姐妹篇,两部作品相隔20余年,于你个人而言,这中间最大的不同是什么?”用汉语写作的康巴汉子阿来的写作取景框一直以来都是他身上的焦点:“您怎么看待少数民族身份与写作的关系?”周晓枫虽然以散文家著称,但一直以来从多种文体中汲取养分:“与诗人、小说家这样的称谓相比,‘散文家’听起来像是个可疑的叫法……,您怎么看待‘散文家’这个身份? 散文写作应不应该有‘门槛’?”细细翻看,每一篇访谈的第一个问题都精准地击中了被访者此刻在创作中的命门,并因此决定了之后访谈的基调和走向,是被访者想谈的,也是我们想知道的。

有意思的是,虽说行超的出招各有巧妙,给予了被访者不同的出发点,却在交谈渐深之后,被访者们开始殊途同归——不少话题开始出现了叠影。莫言和贾平凹,都难以回避为故乡立传的心意,他们写的是小说,而梁鸿的非虚构则更拓宽了这个河道的文体;写作中地方性和特殊性要如何化在作品中,让读者自如接手的问题,在阿来、贾平凹等人的心里影影绰绰;而对现实主义和传统文学的认识更是绵延在了这部集子里大部分作家的对话中,不论其年龄和专事的创作体裁。于是,从个体性导向的共通性,令这部访谈集以特别的方式重新探访了文学创作的经典议题。那些议题古早,但是永恒,更重要的,此刻因为每个作家的切身体验而变得灵动真实。

我曾经一度觉得文学访谈或可接近人类学研究中的田野调查。但在读完这本访谈集后,深感二者的差异截然分明。田野调查的愿景是要尽可能地呈现原生态,这意味着记录者的隐身。但访谈,揭示了这个愿景只能是愿景,记录者的隐身只能是假设。行超很迷恋收音机的意象,在自序与书末与李晁的对谈中,她反复提及契伏的短篇小说《巨型收音机》——小说中的年轻夫妇意外地发现家里的收音机竟能播放同一公寓中其他住户屋里的声音,于是潘多拉的魔盒被打开了。小说的结局给予了行超爱与尊严的启示。她将之移植到自己对文学的理解上——“爱与尊严,应该是一切文学的起点,也是所有写作者共同捍卫的精神。‘巨型收音机’就是这样一个关于文学的绝妙象征,它像一条特殊的通道,连接着自我与他人之间的广阔空间,也试图照亮那些不为人知的晦暗角落。”事实上,身为访谈者的行超此刻手握的就是一台收音机,只是原来我们觉得收音机会自然播放关于作家人生和创作的故事,但忘了,何时按下开始、暂停和结束键,以及调到什么频道,都把控在访谈者的手中。现在,行超提醒了我们。

比起田野调查或是收音机的实录,这部访谈集与肖像画的属性更为相合——这十三幅当代文坛名家的肖像画,各有特点,却又可以在某些时刻隐去分明的边界线,连缀成当代文坛富有深意的群像。“肖像画不仅仅描绘相似性,在不同的时间和地点被感知、表现和理解时,它都与身份概念紧密相关”——这些身份可以离散成被画者多层面的特征,譬如性格、年龄或是社会关系,“这些特征并非固定不变的,而是表现了创作那一时刻的期望和环境情况。这些关于身份的因素不能被复制,它们只能被暗示或唤起。因此尽管肖像画描绘的是个体,但艺术家强调的往往是人物的典型或传统的特质。”(【英】希勒·韦斯特:《肖像艺术》)文学和艺术从来拒绝照相式的忠诚,与文学和艺术相关联的一切,譬如批评和访谈也都如此。它们需要的是重塑和选择,前提是对真实和真相的敬畏。毫无疑问,访谈是其中复杂、生动和开放的类属。

行超的访谈就这样在特殊和典型、此刻和永恒、相似和背离之间穿梭、腾挪,最终幻化出具体的被访者画像以及背后开放而普遍的背景。那背景里有来来回回的人影,其中有身为读者的我们的,当然,更有作为访谈者行超的。约翰·伯格说:“肖像审问站在肖像画之前的我们——那些试图想象画中人人生的观者。”行超显然被审问过,然后在她为这些作家所做的肖像画上醒目地签上了自己的名字,而不是在角落里。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇