于陆源而言,或许叙事学即词语学、句子学。无论多大体量、多少故事、何种结构,都是从一个句子开始,到一个句子结束。

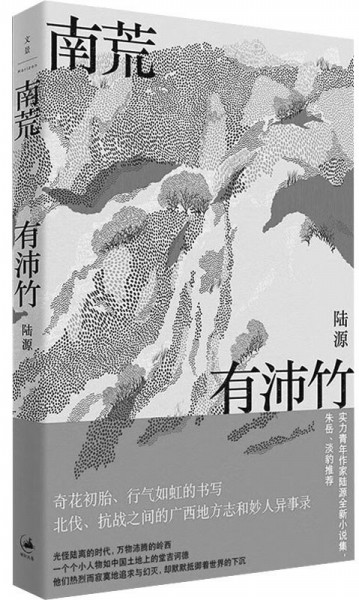

陆源第三部短篇小说集《南荒有沛竹》,与前两部短篇小说集有很大区别。《保龄球的意识流》《大月亮及其他》在创作上时间跨度很长,最长者甚至超过十年。作家将多年习得的大量意识流动、观念、素材添进当年习作中——此举在创作上非常普遍——然而读者显然没义务关心具体创作方式,这类作品效果如何,还有待时间验证。《南荒有沛竹》则不然,创作时间跨度同样不短,但作者仿佛只作语言“修订”。诸多作品,其千变万化、或强或弱的光芒,都由语言散发出来。象之核,滋生意之芒。就让我们从陆源“鲜活”的词语学、句子学说起吧。

宋代笔记小说里记录,李商隐写诗作文时,总喜欢翻阅书籍,将备用的书册从左到右整整齐齐摆放。这种场景就像水獭将捕获到的鱼儿一一陈列在岸边,仿佛供奉祭祀用的祭品。后世作者虽对李商隐这种引经据典的繁琐方式颇有微词,却依然以此方式来造句。亦如黄庭坚抄录各种汉魏两晋间杂文异事以备写作用,并用笔对素材进行删改、归类、做标记。唐庚则公开声称“凡作诗平居,须收拾诗材以备用”。李贺、贾岛等先贤的例子更不必赘言。

作家陆源,就像一个刚刚学习汉字的小学生,每天阅读、写作、翻译间隙,在大大小小札记上记录着一个字的多种用法、拟声词、同义词替换方式、各类造句,甚至是一只鸟的学名、特色,偏微分方程的计算方法、机械学疯人说过的某句话、和老父亲讨论的客家话某个字的偏旁含义……对一位成熟的写作者来讲,这些仿佛是老土、笨拙的事项,于老手而言,这些“为有源头活水来”的积累行为只应属于刚着手写作之人,只应属于稚嫩的写作者。大伙儿觉得,书写长篇历史小说才需如此大动干戈“收集素材”“记录掌故”。然而,纵观古今各个时代的大作家,他们无不拥有“百分之九十九的才能……百分之九十九的刻苦……百分之九十九的工作(福克纳语)”。《文心雕龙》早已将这种“主流的幻觉”公之于众:“草创鸿笔,先标三准……故三准既定,次讨字句……引而申之,则两句敷为一章,约以贯之,则一章删成两句。思赡者善敷,才核者善删。善删者字去而意留,善敷者辞殊而义显。”

因此,于陆源而言,或许叙事学即词语学、句子学。无论多大体量、多少故事、何种结构,都是以一个句子为单位,从一个句子开始,到一个句子结束。据他所言,有时他会同时创作多个作品。一般人会佩服他的一心多用,其实,从以上论述我们可以发现他的创作密码。他的素材世界就像一个个大原石,某些部分适宜做玉镯就拿去做玉镯,某些部分适合做玉貔貅就拿去做貔貅,剩下的边角料可以开一只玉兰吊坠就拿去做玉兰吊坠。他会把某些词语、句子、段落登记标注,考量适合放到哪里。于是,他总会在长篇、短篇、散文、诗歌间不停穿梭。

有人认为陆源的作品太过“繁复”。或许这只是作家的“趣味”。非其寻“繁复”,而是“繁复”彼时来找寻。陆源追求的并非引号内的形容词、副词,而是独属于自己的造句观。《南荒有沛竹》中,其实有大量清丽之句。如:“时序将活人推到河边。”(《夏日孩提时》)“新漆的篮架散发着残夏傍晚的松节油气味。”(《婴儿》)“男人似乎已经看见秋天明闪闪的足迹。”(《省城双姝》)“历史层层叠叠积压在我们姓氏的陈旧屋梁上。”(《陆宪彰的生生死死》)……这样的句子,正像一颗颗小小“玉兰挂件”,或“珍珠项链间的珍珠”,本身就具有能量。

溯回活水源头,谈谈陆源的句子黏合。以《南荒有沛竹》中笔者最爱的篇章《陆宪彰的生生死死》为例,作者似乎常常会因一个“好词”而添加情节、场景。“说来也怪,祖父的威严形象居然是我妈妈而不是爸爸传下来的,祖父的威严形象顶住了光阴的涤汰冲刷,堪称家中弱者的撒手锏。”此句中,“涤汰冲刷”一词,属于陆源的创造改替,本身只是一个简单动词,用来形容“光阴”,其力量就变强了。或许作者正是看到这个词的用处,靠着这个句子所显现的黏合力,接下来的句子就创作出一个跨越时空的场景:“‘如果阿爷还在,他会怎么说?’我们凭这句话一次次阻止火山爆发……”因为有了阿爷“不在了”的事实,他可怕的威严形象,才有接下来的句子:“祖父死后,七爷爷成了爸爸最亲近的长辈。”当然,也许创作顺序完全与笔者所述相反,或者以上完全只是笔者牵强附会……不过,此结论应该纯属事实:三个句子彼此黏合,如同纯正木匠不用钉子连接的榫卯结构。一句为另一句铺陈,另一句又承接第三句,第三句又是上一句的展开……

引而申之,则两句敷为一章,通过一条或几条线索,将各种充满“趣味”的“素材”,紧凑而自然地串在一起,这正是陆源的造句着力处。他认为,越是有机地将这些备用素材融为一体,小说质量就越高。他曾在访谈中展开谈及他的叙事学:“当我捕捉到一个形象,以它为核心,各种材料会像结晶一样慢慢聚拢,彼此结构。如果你要处理的主题或时代背景较为宏大,那么故事的生长会吞噬许多材料,如同一头怪兽,令你穷于应付。故事的结局大约很早就模模糊糊感觉到了,但也可能存在不断调整的情况。总之,你必须运用各种手法,各种叙事技巧,运用力量和激情,将材料转变为小说的一部分。”

收拾素材以备用,着力汉语本身,正是陆源创作之“本”。本立而道生。他的作品,完全印证他在各个访谈中谈及的遣词造句、叙事过程。有写作者认为陆源的写作是“学究式”,这或许也是一种误解。按陆源自己“主流的幻觉”,他正是依照无数前辈那样:“心生文辞,运裁百虑,高下相须,自然成对。”

陆源写过大量诗歌,他会时不时集句,用诗歌的小锤打造他的汉语。在他另一部长篇小说《瀛波志》中,他率先在汉语里用现代诗歌作为章节首尾,如同古典小说中的“有诗为证”。陆源以“诗性思维”创作,用他笔下一句句汉语实证。他不停寻找他要书写的汉语,力图当一名文体家,哪怕只是一处景物描叙,尽量不用陈腔滥调或者普遍表达方式。如:“黑色大旗在炎热幽寂的傍晚静静下垂。天空依然明亮,夕阳四周,稀稀落落的火焰花摆成一个变幻不定的飞鸟阵。”(《陆宪彰的生生死死》)

这就是陆源选择的道路。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇