■荆凡

也许是多年和书籍打交道的缘故,几年前,当我在读《博尔赫斯大传》和关于他的其他资料时,两段文字就像淀粉遇到碘,瞬间完成了化学反应,变成清晰的画面烙刻在了我的脑海里——一个是几近失明的博尔赫斯请一个十多岁的腼腆少年给他读书;另一个则是拄着拐杖的他坐在海边的书店里,目光微微上扬,迎着照入书店的夕阳,似乎在思考着什么。这样的画面像一颗种子,落在我记忆的仓库里,时不时无来由地在无数记忆的碎片中闪耀着光芒。

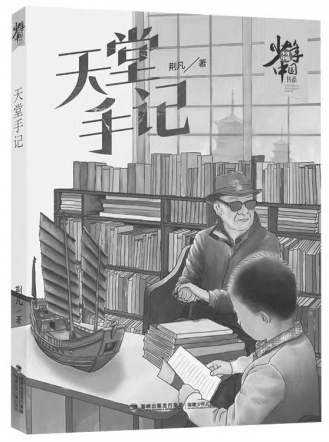

2021年上半年,福建少年儿童出版社邀请我参与由徐德霞老师主编的“少年中国”书系的创作,我毫不犹豫地答应了。我十分感恩徐老师对我写作的鼓励和帮助,同时,十多年前,我曾经在福建的海滨城市——泉州住了近十天,对那里独具特色的一切印象深刻。那时,我想,我应该写一个关于泉州、关于书店、关于阅读的故事。

在我动念的瞬间,记忆里的那颗种子同时开始生根发芽。而一个个故事的元素像和我躲猫猫的孩子,很快也被一一从记忆和现实里找了出来——终身未婚的老奶奶为了经营自己的书店历尽艰辛,三个福建的学生制作了一艘福船复原模型,在多次失败后泉州终于申遗成功……越来越多的线索和细节出现在我的脑海里。在它们的喂养下,种子开始拔枝冒节,并逐渐枝繁叶茂。

一个新的故事需要新的视角,我决定从一本手记的角度切入。幸运的是,当我把故事的样张和梗概告诉徐德霞老师和出版社时,他们慷慨地肯定和鼓励了我,让我有勇气在2021年9月开始创作这个故事。

因为特殊的视角,故事的讲述也必须像躲猫猫一样小心翼翼——仔细检索所有的逻辑,让人与物沿着各自的情理并行不悖,小心避开所有人物的心理,带着悬念一点点掀开一个个隐蔽的角落……故事自己在生长,新的发现总在不远的前方召唤着我往前走。就这样,我像一个好奇的孩子,从现实结束的地方出发,不断走向虚构的深处,一边走一边找出一片片被藏匿的拼图。

我的写作过程也宛若躲猫猫——我的小儿子才一岁多,正是时刻想黏着妈妈的年纪。为了能挤出些时间来写这个故事,我搬着电脑躲在窗帘后面、桌子底下、厕所里、厨房的阳台上。他偶尔能找到我,我们会做出最夸张的表情表示彼此心中的惊喜,然后拥抱、举高高、讲故事……有时候,我还要监督大儿子在家里上网课。于是,我不仅躲猫猫功力大增,也练就了在喧闹中写作的本领。多年以后,他们也许会忘记这份童年的记忆,但我一定还记得那些场景。我可能会再次拿着这个故事给他们讲起当时的种种,创作之乐和亲子之爱一定会像那些我曾经在泉州的记忆一样全部复活。

是的,《天堂手记》无论是素材的获取、故事的特点,还是写作的过程,都非常像孩子最爱的游戏——躲猫猫。这让我想起在诸多关于文学起源的研究结论中有很重要的一种:文学起源于游戏。如果把这一论断作为背景和前提,那么,以最亲近游戏的儿童为读者对象的儿童文学更天然具备游戏性。而我,迷恋这让我充满好奇之心、充满爱、充满创造的游戏。

有意思的是,这场躲猫猫的游戏并没有结束,故事创作的完成只是开始。我无意提前预设主题,但有缘阅读到故事的人必然可以从自己的角度看到故事不同的侧面——你们也许会找到终其一生不负热爱,也许会发现阅读与梦想不可辜负,也许会看见福船工艺的传承,也许会萌生对爱与温情的向往,也许可以管窥泉州之美,也许会感叹命运的阴差阳错……又或者,你们能找出躲藏在字里行间的别的秘密或收获。倘若如此,我将无比欣慰,因为你们的参与,让这个微不足道的故事和我的写作变得更有趣味和意义,我的时光没有虚度。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制