苔枝缀玉,谈文论戏

1912年即中华民国元年壬子,3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统,以唐绍仪为内阁总理,一个新的时代就此开启。袁世凯除了大封功臣之外,他对在清朝担任过各省督抚者较为看重,而对于参加过辛亥革命的革命党人以及载沣、载涛等满族亲贵的亲信,则怀有很深的猜忌。为了巩固自己的政权,袁氏在全国范围内重新整编军队,着手清除军内异己。冯耿光在清帝退位前已经自请开缺,辞去军咨府二厅厅长职务,以他在军咨府的地位,仅于1912年11月26日得授陆军少将。后或袁氏发现不妥,又加冯以总统府顾问的虚衔,并派冯为中国和比利时合资开办的临城矿务督办,亦即中方负责人,待遇相当丰厚,聊表袁氏对冯的笼络之意。年仅三十岁的冯耿光,此前的仕途一帆风顺,在袁氏当权后却被闲置一旁,其内心之愤懑,可想而知。

这时,冯耿光所资助的梅兰芳,已经虚岁十九岁了。冯梅相识的五年里,梅兰芳脱离私寓云和堂,从租住的房子里搬到宣武门外鞭子巷三条一所四合院居住,并与京剧武生演员王毓楼的妹妹王明华成婚,生活与学戏演出都非常稳定。

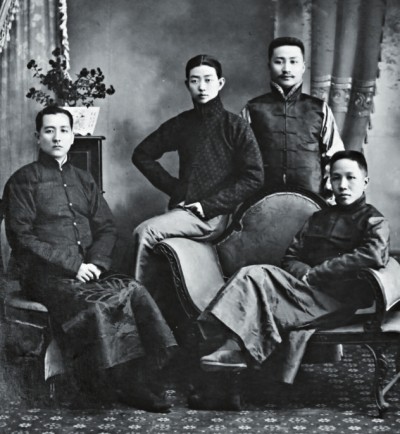

现在虽然没有确凿的资料作为证明,但以梅兰芳的收入水平以及家庭负担而言,其中无疑是有冯耿光的资助。值此冯氏政治失意之时,梅兰芳在艺术上却呈蒸蒸日上之势,冯开始在梅的艺术道路上投入更多精力,而且还联合了他的一批朋友,包括吴震修、李释戡、许伯明、舒石父、吴锡永等人,一起为梅出谋划策,帮助梅打开局面。

冯耿光的这些朋友,基本是毕业于日本陆军士官学校的同学,只有吴震修是毕业于日本测绘学校。冯耿光是把一批如他一样,不被袁世凯所用的将军们,组建成为梅兰芳最初的后援团,也就是“梅党”的雏形。波多野乾一著的《京剧二百年之历史》,其日文原著记:

作为梅兰芳的后援者,冯耿光、李宣倜(释戡)、齐如山、许伯明、舒石父、吴震修、胡伯平等名流,为梅兰芳组织了名为“缀玉轩”的后援会。

除冯耿光的“将军团”外,梅兰芳在北京还拥有两支特别的后援队伍,一是“学生团”,一是“诗人团”。

先说“学生团”,这主要是指京师大学堂译学馆的学生。译学馆主要是培养翻译外交人才,却涌现出为数不少的“捧梅”健将,代表人物是郭逋仙、言简斋、张孟嘉、张庾楼、于非闇(即于魁照)等人。

郭逋仙、言简斋等学生们的年龄与梅兰芳相仿,精力充沛,热情高涨,是“捧梅”的急先锋。民国初兴,中国政坛出现党派政治热潮,国民党、进步党、统一党、共和党纷纷登场,为争得在国会中的席位而展开激烈角逐。有好事者讽刺此种乱象,把梅兰芳的支持者戏称为“梅党”。1913年10月国会选举总统,各党派各显身手,令袁世凯颇为恐慌,竟派遣军警包围会场,强迫议员投自己的票。不知哪位议员有意搅局,居然投了梅兰芳一票。此讯传出,更使“梅党”之名不胫而走。

再说“诗人团”,情况较之“学生团”要复杂许多。从人员上说,包括清末民初诗坛执牛耳者的樊樊山、易哭庵,还有罗瘿公、步林屋、黄秋岳等,李释戡亦兼属这一阵营;还有稍晚些加入的南方张謇、况周颐等人。他们既以清朝“遗老”自居,其中又有不少人与袁世凯的二儿子袁克文过从甚密;同时他们还保留着诸多旧习气,与新的时代多有隔膜。坦诚地讲,他们在与梅兰芳的交往中,多是残存着晚清逛私寓的不良习气,肆无忌惮地表达着他们的“风流”情绪,与冯耿光、吴震修等有过留日经历的人是大不相同的。

易哭庵在1913年5月13日作有长诗《万古愁曲为歌郎梅兰芳作》,时人评之云:

年来都下知实甫(易哭庵)者,无不知梅郎;知梅郎者,亦无不知实甫。

易诗中“一笑万古春,一啼万古秋”之句,至今尤为梅兰芳艺术的爱好者所传诵。此诗既可视作梅兰芳成名之标志,又不失为中国诗词在近现代之绝唱。

为酬谢易哭庵此作,冯耿光与梅兰芳特意邀请诗人们到冯宅饮宴并观赏芍药花,易哭庵乘兴又作了一首《梅郎为余置酒冯幼薇宅中,赏芍药花留连竟日,因赋〈国花行〉赠之,并索同座瘿公秋岳和》,句有“京师第一青衣剧,梅郎青衣又第一”。罗瘿公读易诗后,在和诗里酸溜溜地调侃冯耿光与梅兰芳,竟然轻佻地说了句“梅魂已属冯家有”。罗氏的放肆顿时引起众人不满,以为“既非事实”,“论者多不以为然,瘿公亦自悔之”(易哭庵语)。

易哭庵遂再作《梅魂歌》,为罗瘿公打圆场,其诗云:

吾友瘿公乃云梅魂已属冯家有,此语颇遭人击掊。冯家冯家果何人,不过与我同为梅魂效奔走。质之冯家固不受,诘之瘿公亦引咎。梅花万古清洁魂,岂畏世间尘与垢。

易哭庵的这首诗,却是对于冯耿光与梅兰芳两人友情的一个极好的解释。

不管诗人们的心态如何,他们在梅兰芳早期的艺术生涯中,是一种不可或缺的存在。他们凭借自己的社会影响力,为梅兰芳鸣锣开道,大幅度提升了梅剧的文化层次和梅氏的社会地位。

1920年夏,易哭庵在京贫病而逝,梅兰芳感念其德,“赙以巨金”(李释戡语)。奭良撰《易实甫传》亦记:

梅伶名未盛时,君(易哭庵)赋《万古愁》诗张之,名遂鹊起。梅深感之,病中馈珍药,既殁,致重赙,哭奠极哀,以是为君之晚遇可也。

1924年9月罗瘿公病逝,赵尊岳著文说,梅兰芳亦曾出重金为罗治丧。

由易罗后事足见梅兰芳对于诗人们深怀谢意。但是,梅兰芳晚年尤为反感“梅郎”一词,不愿他人再如此称之,这些旧事遂逐渐湮灭无闻了。

遥想当年,梅兰芳在1916年以两千余两银典下前门外芦草园一所宅院。在这所宅院里,梅兰芳不时与“将军团”“学生团”“诗人团”聚会,谈文论语,研究戏剧。李释戡为梅氏的新书房取名“缀玉轩”,典出南宋词人姜夔所作《疏影》里的“苔枝缀玉”,这里成为“梅党”的大本营,大家互称“缀玉轩同志”。其领袖者,自然首推冯耿光,冯氏遭受袁世凯排斥的数年中,寄情于戏,率领一群将军,把“军咨府”改办为“戏咨府”,积极为梅兰芳联络人脉、出谋划策、调兵遣将、排兵布阵。冯耿光与梅兰芳在这一时期建立起的合作习惯,一直延续到他们的晚年。

中国理想优美之剧

中、交两行发生挤兑风潮前后,冯耿光在首任中国银行总裁任上遭遇事业上的失败,梅兰芳却获得了一次艺术上的巨大成功。梅兰芳访日归国后,或许是受到歌舞伎传统派的启发,他与缀玉轩“梅党”的兴奋点,从反映社会问题的时装剧,转向古装新戏,希望创作一种不同于注重写实的,可以寄托高尚与优美观念、陶冶人的情操的,所谓中国“理想优美之剧”。

在1921年后半年,梅兰芳与京剧另一位代表性艺术家杨小楼开始合作,他们决定改编杨小楼曾演出过的连台本戏《楚汉争》作为合演剧目。负责改编剧本的齐如山,采用明代沈采《千金记》为底本,增加了其中女主角虞姬的戏份,形成《霸王别姬》的初稿。就在梅兰芳、杨小楼准备排演的时候,不想正被银行业务搞得焦头烂额的吴震修,仍然有闲心来过问梅兰芳的工作。吴震修发现齐如山的剧本太冗长,全剧要分两天演完,对齐提出修改意见。梅兰芳在《舞台生活四十年》里回忆说:

有一天吴震修先生来了,他说:“听说你和杨小楼打算合演《霸王别姬》,那太好了。”我就把头二本《霸王别姬》的总讲拿给他看,并说:“您看了如有需要修改的地方,您告诉我们。”吴先生仔细地看了一遍后说:“我认为这个分头二本两天演还是不妥。”这时候写剧本的齐先生说:“故事很复杂,一天挤不下,现在剧本已经定稿,正在写单本分给大家。”吴先生说:“如果分两天演,怕站不住,杨梅二位爷枉费精力,我认为必须改成一天完。”他说到这里语气非常坚决。齐先生说:“我们弄这个戏已经不少日子,现在已经完工,你不早说话,现在突然要大拆大改,我没有这么大本事。”说到这里就把头二本两个本子往吴先生面前一扔,说:“你要改,就请你自己改。”吴先生笑着说:“我没写过戏,来试试看,给我两天工夫,我在家琢磨琢磨,后天一准交卷。”(中略)两天后,吴先生拿了本子来,他对齐先生说:“我已经勾掉不少场子,这些场子,我认为和剧情的重要关子还没有什么影响,但我究竟是外行,衔接润色还需要大家帮忙,我这样做固然为听戏的演戏的着想,同时也为你这个写本子的人打算,如果戏演出来不好,岂不是可怜无益费工夫吗?”齐先生听他这样说,也就不再坚持成见,而是和大家共同研究润色继续加工。

吴震修与齐如山之争,实非简单一个长与短的问题。齐重历史叙述,敷衍故事;而吴震修则是提炼出项羽、虞姬爱情悲剧的主题,使之更加贴近了民国社会的需求,同时也突出了梅兰芳所饰虞姬的戏份。

经过吴震修、齐如山两位编剧的合力创作,《霸王别姬》剧情非常紧凑:汉王刘邦与楚霸王项羽交战,汉军统帅韩信在九里山设下埋伏,将项羽围困垓下。项羽与虞姬夫妇知大势已去,虞姬为了不拖累项羽,拔剑起舞,慷慨悲歌,与项羽做临终诀别,然后挥剑自刎。项羽目睹虞姬之死,顿时心如死灰,随即也在突围途中自刎乌江。

剧本确定之后,梅兰芳为虞姬设计了独一无二的造型,头戴古装头套,顶插如意冠,身穿鱼鳞甲,肩披珍珠云肩,腰系白裙,外罩黄色绣花斗篷。这一扮相简洁生动,既能显出虞姬地位尊贵,又表明其身在军营,参赞军务。尤为紧要而实用的是,较为便于剧中的“剑舞”——梅兰芳的古装新戏,喜欢在剧中加入一段特别的舞蹈,如《天女散花》中的“绸舞”、《嫦娥奔月》中的“花锄舞”、《千金一笑》中的“扑萤舞”等。梅氏在《霸王别姬》中也设计出一套“剑舞”,从这一设计可看出,梅氏创作《霸王别姬》,某种程度上仍是沿用他的古装新戏思路,亦即具有一定的唯美主义色彩。

梅兰芳破天荒地为“剑舞”配了较为独特的音乐,选用的是节奏感极强的“夜深沉”曲牌。“夜深沉”曲牌激昂流畅,浑厚完整,不仅对演奏者的要求很高,而且在加入舞蹈之后,音乐的胡琴、鼓与演员之间的配合难度极大。梅兰芳在唱腔上也下足功夫,剧中的“南梆子”与“西皮二六”两段如泣如诉,意韵悠长,脍炙人口,绕梁三日,成为公认的梅氏代表性唱段。

1922年2月15日,冯耿光辞去中行总裁前夕,梅兰芳与杨小楼精心创作的京剧《霸王别姬》在北京第一舞台剧场举行首演。第一舞台有3000个座位,平时上座率最多到五成,是日则卖了个满堂。

《霸王别姬》的一炮而红让梅兰芳与冯耿光都尤为兴高采烈,他们次日晚一起到杨小楼宅,给杨道乏又提出进一步修改意见。梅兰芳在《舞台生活四十年》里说:

第二天晚上,我和玉芙,还有冯、齐、吴三位,五个人一起到笤帚胡同去看杨先生。在那间小楼上我们几个坐下之后,杨先生向来要说客气话之前总是提高嗓门面带笑容先“啊! 啊!”几声,这一天也不例外,抱拳向冯、齐、吴三位说:“这出《霸王别姬》头回唱,不怎么整齐,您三位多包涵。”冯先生说:“戏唱得很饱满,很过瘾,听戏的也都说好,排场火爆,大家都卖力气,我想您太累了吧!”杨先生笑着在嗓子眼里轻轻地“噢”了一声,这也是他向来有的一个特点,是对冯先生的夸奖表示承认,而又不敢当的意思,然后说:“不累! 不累! 您三位看着哪点不合适,我们俩好改呀!”吴先生接着说:“项羽念力拔山兮,是《史记》上的原文,这首歌很著名,您坐在桌子里边念,好像使不上劲,您可以在这上面打打主意。”杨先生轻轻拍着手说:“好! 好! 我懂您的意思,是叫我安点儿身段是不是? 这好办,容我工夫想想,等我琢磨好了,兰芳到我这儿来对对,下次再唱就离位来点儿身段。”这天大家聊到深夜才散。

在吴震修的建议下,据杨小楼的女婿刘砚芳回忆:

从第二天起,我们老爷子就认真地想,嘴里哼哼着“力拔山兮”,手里比画着。我说:“这点身段还能把您难住?”老爷子瞪了我一眼说:“你懂什么? 这是一首诗。坐在里场椅,无缘无故我出不来,不出去怎么安身段?现在就是想个主意出去,这一关过了,身段好办。”老爷子吃完饭,该沏茶的时候,掀开盖碗,里头有一点茶根,就站起来顺手一泼,我看他端着盖碗愣了愣神,就笑着说:“啧! 对啦,有了!”原来他老人家已经想出点子来啦,就是项羽把酒一泼,趁势出来。

经过这番加工,杨小楼在虞姬自刎一场里,唱“力拔山兮”之前,原是高坐在桌案之后,这时改为将杯中酒一泼,向后摔出酒杯,然后起身离座,边舞边悲歌“力拔山兮气盖世”。经此一改,身处英雄末路的项羽的悲壮之情,瞬间就被杨小楼表现得更加淋漓尽致。

梅兰芳、杨小楼的《霸王别姬》,最大限度体现出他们的京剧美学观念,是京剧史上里程碑式的演出,为民国时代的京剧艺术发展树立起新的样本。民国京剧艺术的高峰是呈现出梅兰芳、杨小楼、余叔岩“三大贤”鼎足而立的格局,梅兰芳、余叔岩的横空出世,都与冯耿光有着直接关联;梅兰芳与杨小楼的最重要合作,也离不开冯耿光、吴震修。冯耿光对于民国京剧的贡献卓著,后世史家不可不察。

资本发展助力京剧改良

冯耿光于1922年5月卸任中行总裁,退居董事,但仍在中行内部居领导地位。

1927年1月27日,冯耿光再次出任中国银行代理总裁。

李新主编《中华民国史》第三编第二卷概括说:

抗战前夕,私人资本在本国资本中的比重大于国家资本,且在工业资本中居于优势。在1894—1936年的四十二年中,国家资本只增加26倍,私人资本却增加了175.4倍;国家资本在本国资本中的比重日趋下降,由79%下降到24%,私人资本的比重则急速上升,由21%上升到76%,私人资本发展越来越快。从四十二年的全过程来看,私人资本发展最快时期是1920—1936年。在这十六年间,私人资本增加到13.35亿元,超过1920年以前积累资本总和的两倍多。(中略)抗战前,国家资本在工业方面并不占重要地位。如果剔除本国资本中的金融资本,全国工矿业资本总额是13.76亿元,其中私人资本约为11.7亿元,国家资本只有2亿元,仅占本国资本的15%。

私人资本发展的黄金时代,也正是以梅兰芳、杨小楼、余叔岩等“三大贤”为代表的民国京剧艺术最为繁荣的时代。私人资本进入京剧领域,发挥出种种不可思议的效果,也让京剧艺术勇于创造,大胆尝试,流派纷呈,充满活力,冯耿光与梅兰芳的合作就是其中最为生动的例证。

1925年至1926年,梅兰芳推出他的又一代表作《太真外传》,这仍然延续《霸王别姬》的路数,属于“新历史剧”。徐城北在《梅兰芳与二十世纪》里叙述:

《长恨歌》中写到唐明皇、杨贵妃沉湎歌舞的醉生梦死状态:“骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。缓歌漫舞凝丝竹,尽日君王看不足。渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》。”尤其这《霓裳羽衣曲》,据说也是有舞的,可惜曲既不传,舞更难见矣。然而,四本《太真外传》既以《长恨歌》为主干,于是这“霓裳羽衣舞”就是万万不能减却的。根据情节发展,第三本在“禄山求职”“七巧盟誓”“禄山逃走”这三个重要关目之后,下面就应紧接被“渔阳鼙鼓”惊破的“霓裳羽衣舞”了。梅兰芳在策划排演《太真外传》之初,恰也作如是想。冯耿光在闻悉之后,即以现大洋1000元之代价,为梅购下孔雀翎外褂子一袭,以作羽衣之用,不料在排演此舞时,竟发现了意料之外的巨大困难:雀翎长在鸟儿身上,不但美丽而且可用以随意飞翔;一旦“移植”到演员身上,就难以运用自如,从而也就失去其天然之美。梅曾试舞,结果舞未竟而雀翎却折断数支,同时在旋转飞动之际,又常和旗帜绕在一起,使得梅手忙脚乱,汗流浃背,千金就此虚掷。

陶孟和《北平生活费之分析》记录1926年对北京48个平民家庭6个月间的生活调查,平均每家总支出数为101.45元,其中食品费占71.2%,燃料及水费占11.3%,房租占7.5%,衣服费占6.8%,杂费占3.1%。按照这一标准,这件孔雀翎外褂,大约是一个平民家庭五年的生活开支。

此处所举只是一个失败的例子。梅兰芳的艺术创作,包括着不可计数的成功与失败的试验,假如没有冯耿光这样的私人资本介入,仅仅依靠艺术家自身的力量,自然是无法完成的。也可以说,民国初期每一位成功的京剧艺术家背后,或多或少地都有着私人资本的援助。

(本文摘自《冯耿光笔记》,靳飞著,文津出版社2022年12月第一版,定价:68.00元)(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制